多くの場面で役立つ

のし紙とかけ紙のマナー

「のし」はどんな時に使う?

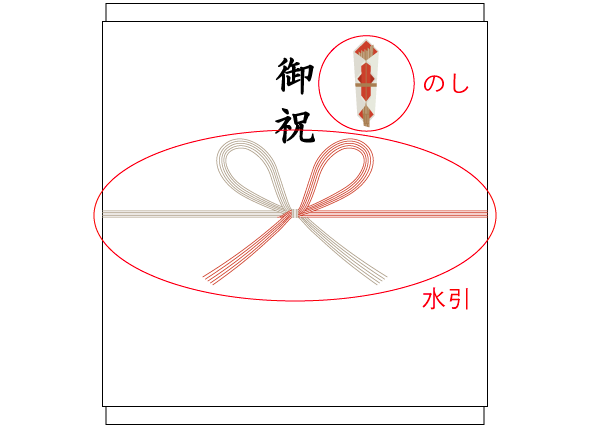

「のし」とは、祝儀袋やのし紙などの右上にある飾りで、「のしあわび」が省略されたもの。かつては、実際にのしあわびを重ねたものを、紙で包んで用いていました。

水引は、奉書紙で包んだ贈り物を結ぶためのものです。現在は印刷されたものを使うことが多いですが、昔は贈り主が、紙を包んだり、水引を結んでいました。水引には包みを止めるだけでなく、結び目によって贈り主のこころを表現する役割もあります。

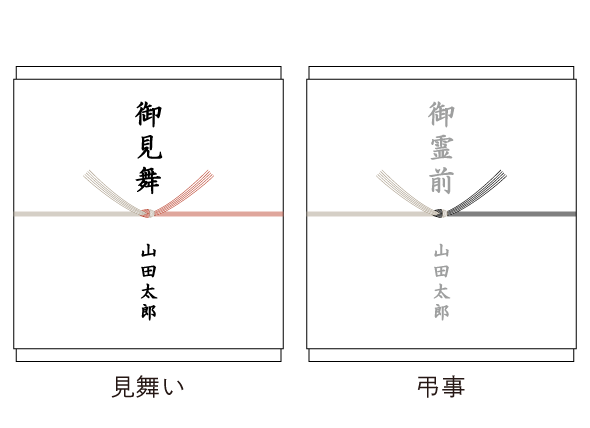

「のし」は一般の贈答と慶事にのみ使われ、弔事には使用しません。また、魚介類、肉、鰹節、塩干物などを贈るときにも本来は使われません。また、病気や災害見舞いは慶事ではないので、のしはつけません。

のし紙とかけ紙の違いは?

かけ紙には、のしのあるかけ紙(のし紙)と水引だけを印刷したものがあります。のし紙とは、のしと水引を印刷したものです。特別なことや高額品などを贈るとき以外はかけ紙(のし紙)をかけて贈るのが一般的です。のしは一般の贈答及び慶事に使われるので、弔事などの際は、のしがなく、水引だけを印刷したものを使います。

「のし」のいわれ

「のし」はのしあわびの略で、「鮑(あわび)を薄く長くはぎ、引き伸ばして乾かしたもの」です。古来、鮑はとても貴重で、神事のお供え物として用いられていました。乾燥した鮑は栄養価が高く、長持ちすることから保存食として、「不老長寿の印」と重宝されていました。鮑以外のものが贈答品に用いられるようになっても、その名残として現在の小さなのしに変化したと考えられています。

のし紙とかけ紙

-

のし紙

-

かけ紙

「外のし」、「内のし」とは

なんですか?

従来は、品物を奉書紙で包んで水引をかけるので、必然的に「外のし」でした。現在は印刷されたものを用いる場合が多く、贈り物を包装紙で包んだ上からのし紙をかける「外のし」が基本です。

百貨店などから先さまへ届ける場合には、配送伝票を貼るので、箱に直接のし紙やかけ紙をかけ、その上から包装紙で包む「内のし」にすることがほとんどです。

短冊は

どのようなときに使いますか?

贈り物の中には、慶弔をはっきり表したくないものや、お見舞いなど慶弔どちらにも属さないもの、控えめにして相手に負担をかけたくないものも多くあります。その場合は細短冊を用いてもよいでしょう。

短冊は物理的にかけ紙をかけにくい場合にも用います。「のし付」と「無地」があり、一般の贈答や慶事などは「のし付」、お見舞いやお詫び、弔事などは「無地」を用いることが多いです。

1つの品物に複数ののし紙を

つけてもよいですか?

“1つの品物に「御礼」と「御祝」ののし紙を一緒につけてもよいですか?

また、「結婚祝い」と「出産祝い」を一緒に送ってもよいですか?”

本来別々の意味があるものを、一度で済ませるという考え方は、先方に失礼と受け取られてしまう場合があります。また、1つの品物に2つののし紙をつけるものではありません。

どうしても1つの品物に2つの意味を込めたい場合は、どちらかの気持ちののし紙を付けて、もう1つの気持ちについてはメッセージカードなどで伝えるとよいでしょう。

結婚祝いと出産祝いのようにお祝いごとが続いた場合は、最近あった出来事のほうを優先させます。そのため、結婚祝いと出産祝いを兼ねた贈り物をする場合は出産祝いを優先させます。そのほか卒業祝いと就職祝いを兼ねた場合も、就職祝いを優先することが多いです。もう1つのお祝いの結婚祝いや卒業祝いについては、メッセージカードを添えるとよいでしょう。

先さまと贈る方との関係や事情、気持ちによって、どちらを優先してもかまいません。

お祝い・お返しを贈る

- ※記載されている内容は、地域・時代・慣習・商品によって異なる場合があります。

- ※相場の金額は、三越伊勢丹の店頭にて、数多くのご相談を受けてアドバイスしてきた金額です。ただしあくまでも目安です。

お付き合いの度合いや、地域によっても変わってきます。判断に迷ったときは、少し多めの金額にするとよいでしょう。

逆に、年齢などにより金額が少なくなる場合もあります。 - ※のし紙の表書きは代表的なものを記載しています。