お盆とは

お盆とは、祖先の霊・魂をお迎えし、祀る行事です。日本古来からある「先祖祭り(魂祭・精霊祭・御霊祭とも)」と仏教行事の「盂蘭盆(うらぼん)」が習合して現在のかたちになったと考えられています。お盆は旧暦の7月15日を中心に行われてきましたが、現在は新暦の7月13日から16日または1カ月遅れで8月に行うことが一般的です。ただし現在も旧暦で行う地域もあり、地域により時期には違いがあります。

また忌明け後、最初に迎えるお盆を「新盆」「初盆」といい、特に手厚く供養します。お盆の日にはまだ忌明け前の場合には、初盆は翌年のお盆になります。

迎え火から送り火まで

13日迎え盆:

この日はご先祖様をお迎えする日です。朝にはお仏壇や盆棚を整え、お供え物やお花などを準備します。この時、きゅうりで作った馬、茄子で作った牛をお供えする地域も多いです。「帰ってくる時は馬に乗って早く来てほしい、家を去るときは牛に乗ってゆっくり去ってほしい」などという願いがこめられています。お墓参りには午前のうちに行き、夕方には盆提灯を灯します。玄関の入口などで迎え火を焚き、ご先祖様をお迎えをしましょう。

14日・15日:

お盆の期間は灯明を絶やさないようにし、家族と同じ食事を3食毎食お供えしましょう。僧侶をお呼びして読経をお願いする場合や、菩提寺で合同法要を行う場合もあります。特に新盆の場合には手厚く供養をします。

16日送り盆:

ご先祖様の霊をお見送りするために、夕暮れに玄関の入り口などで送り火を焚きます。新盆の場合に施主が用意した白提灯は新盆を迎えた仏様に対して1回限りのものなので、送り火の際に一緒にお焚き上げをするか、お寺に納めてお焚き上げをお願いしましょう。回り灯篭や絵柄の入った提灯、行燈は毎年お盆になったら飾ります。

新盆に金子、品物を

持参するときは

新盆を迎える家に近親者が集まり供養をする際は、金子や供養のお供え物を持参します。亡くなった方との関係性によっては、新しい提灯を贈ることもあります。金子を持参する際の表書きは「御佛前」「御供料」などとします。品物を贈るなら表書きは「御供」となります。

新盆に持参する金子

-

〈 不祝儀袋 〉

- ●黒白、黄白または双銀ま結びの不祝儀袋

-

〈 表書きの種類 〉

- ●御佛前

- ●御仏前

- ●御供料

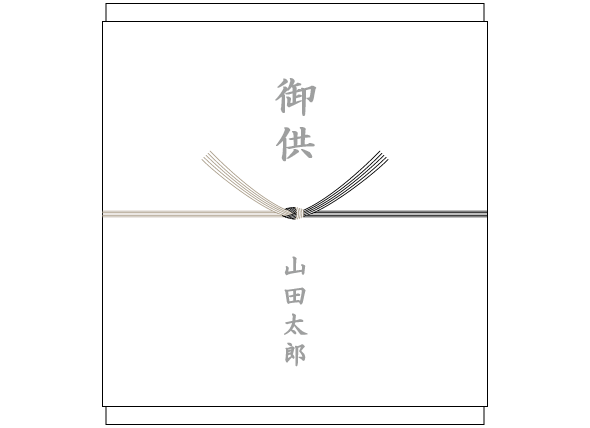

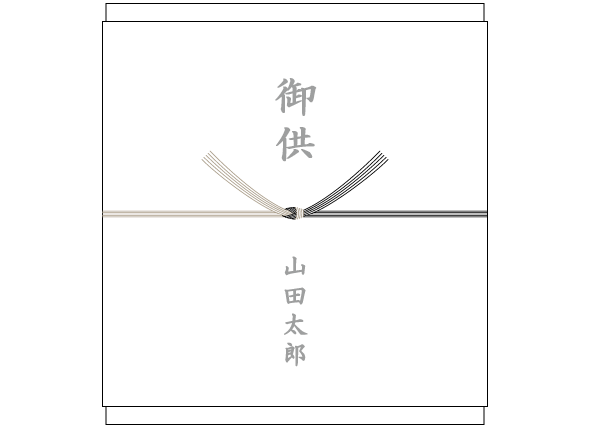

新盆に持参する品物

-

〈 かけ紙 〉

- ●黒白、黄白ま結びのかけ紙

-

〈 表書きの種類 〉

- ●御供

新盆に金子、品物を

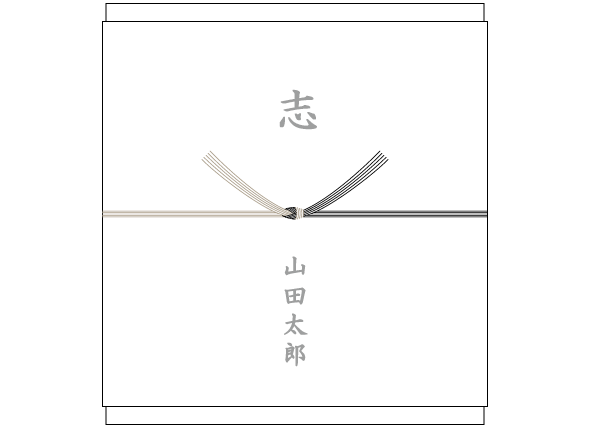

いただいたときのお返しは

新盆で、親戚などから「御佛前」「御供」として提灯や供物をいただいたときや、お焼香に来てくださった方には「志」や「新盆供養」として引き物を持ち帰っていただきます。お茶、お菓子、海苔、タオルなどがよく選ばれます。事前に用意しておくとよいでしょう。

新盆供養のお返し

-

〈 かけ紙 〉

- ●黒白、黄白ま結びのかけ紙

-

〈 表書きの種類 〉

- ●志

- ●新盆供養

- ●初盆供養

神式のお家の新盆に

品物を持参するときは

神式のお盆では海の幸・山の幸を御神饌(ごしんせん)としてお供えします。御神饌は身内が用意しますので、訪問をする側の方はお菓子や果物を贈るとよいでしょう。体裁は蓮の模様のない掛け紙に表書きは「御供」とします。蓮の模様は仏式のものですので神式の場合には避けます。

神式の新盆に持参する品物

-

〈 かけ紙 〉

- ●黒白・黄白ま結びのかけ紙(蓮の模様がないもの)

-

〈 表書きの種類 〉

- ●御供

神式のお家の新盆で金子、

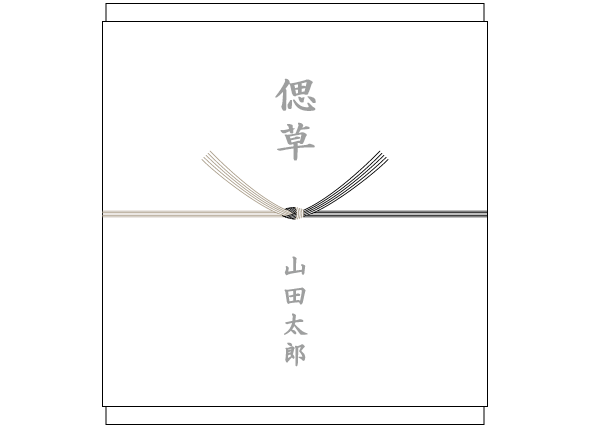

品物をいただいたときのお返しは

体裁は蓮の模様のない黒白または黄白のま結びの掛け紙に、表書きは「偲草」「志」などとします。

神式の新盆のお返し

-

〈 かけ紙 〉

- ●黒白・黄白ま結びのかけ紙(蓮の模様がないもの)

-

〈 表書きの種類 〉

- ●偲草

- ●志

お悔み・お返しをおくる

- ※記載されている内容は、地域・時代・慣習・商品によって異なる場合があります。

- ※相場の金額は、三越伊勢丹の店頭にて、数多くのご相談を受けてアドバイスしてきた金額です。ただしあくまでも目安です。

お付き合いの度合いや、地域によっても変わってきます。判断に迷ったときは、少し多めの金額にするとよいでしょう。

逆に、年齢などにより金額が少なくなる場合もあります。 - ※かけ紙の表書きは代表的なものを記載しています。