仏式

仏式の流れ

通夜

親類や知人が集まり、亡くなられた方とともにひと晩過ごすことを通夜といいます。昔は遺族や近親者のみで夜を徹し、亡くなられた方の枕もとで行われました。現代では、故人と親しかった人は、葬儀よりも通夜に弔問に駆けつけることが多くなっています。

【各地のお通夜】

名古屋をはじめとする中部地方ではお通夜の時に持っていく菓子折りの表書きを、「淋し見舞い」(黒白)とします。また、京都府、滋賀県など近畿地方では、他府県より比較的葬儀に参列される方が多いようです。最近は、家族葬を営まれるお家が多く、葬儀も通夜も近親者のみで執り行われることが増えています。京都では「逮夜」法要が存在し、通夜と間違えられやすいです。

しきたりとマナー

午後6~7時頃から始まり、午後9時に頃終わる半通夜が、現代の一般的な通夜の形式です。その後、残った遺族や近親者が、ロウソクや線香を絶やさずに、一晩中交代で遺体を守ることもあります。喪家(死者を出した家族)は弔問に対するお礼とお清め、故人の供養の意味を込めて、酒、ジュース、ビール、寿司、煮物、つまみなどの軽い飲食を“通夜ぶるまい”としてふるまいます。弔問された方は、とくに用事がないかぎり通夜ぶるまいを受けるようにします。

豆知識

仏壇封じ/仏教では人の死を忌み嫌うことはありませんが、四十九日まで仏壇の扉を閉める風習があります。これは自宅を葬儀会場にする場合のことで、葬儀のための片付けや幕を張るときにホコリが入ったり、扉が邪魔になったりするので、一時的に扉を閉め、葬儀が終わると開けていました。それがいつの間にか四十九日まで閉めていなければならないというように、意味合いが間違って伝えられています。宗派などによって微妙に異なることもあるので、お寺に相談するといいでしょう。また、北海道南部では神棚もその家の方が亡くなると神棚に白の半紙をかけます。

Q&A

-

- 通夜や葬儀に生臭物(なまぐさもの)を供えてもよいですか?

- 仏式の場合には、殺生を禁ずることから肉や魚などの生臭物はお供えしません。故人へのお供えとしては、祭壇に線香、ロウソク、果物、落雁などの菓子折り、故人のお好きだったものなどを持参することがあります。中部地方の愛知から近畿地方の京都にかけては「淋し見舞い」といって、お菓子やお寿司、お酒等を持参することもあります。

-

- 通夜と葬儀(告別式)、両方に参列する場合、どちらにお香典を持っていけばよいですか?

- 通夜にお香典を持参するケースが多くみられます。そのような場合、葬儀では受付で記帳だけすればよいことになります。

-

- 会葬御礼とはどのようなものですか?

- 突然のことにもかかわらず、わざわざ通夜や葬儀に来てくださった会葬者の方に、感謝の意を表すものです。一般的にハンカチなどに清めの塩(宗派により異なる)と“御会葬御礼”の挨拶状を添えてお渡しします。これはその場のお礼であり、香典返しとは別のものです。地域などによっては、香典返しと会葬御礼を一緒に、当日のうちに差し上げる“当日返し(即日返し)”をすることもあります。

-

- ご厚志辞退とある場合は、どうしたらよいのですか?

- 死亡通知などに「ご厚志はご辞退申し上げます」と記載されていることがよくあります。これは「供物、供花、香典などはいっさい遠慮させていただきます」という意味です。しかし、通夜・葬儀のときにお香典を持参し、周りの状況に合わせるということもあります。また、「供物、供花の儀はご辞退申し上げます」という場合は、「供物、供花は受け取りませんが、香典は受け取ります」という意味です。

-

- 通夜に生花を贈ってもいいですか?

- 一般に生花を贈るのは、近親者や故人とゆかりの深かった方が多いようです。地域によっても違いますが、花輪は団体や公的立場にある方が贈るようです。いずれの場合も、通夜、葬儀の会場や儀式の内容などによって状況が変わります。花輪や生花を「ご遠慮ください」というケースもあるので、事前に確認してから手配しましょう。どうしてもお花代としてお金を贈りたいときは、黒白ま結びの不祝儀袋、または白無地袋に「御供花料(ごきょうかりょう)」と表書きして贈りましょう。京都をはじめとする関西地方では生花も贈りますが、花輪はほとんど存在せず「樒(しきみ)」を贈る風習があります。但し、「樒(しきみ)」が大きく、紙樒・板樒になることもあります。

(関西でも、「樒(しきみ)」の習慣がない地域もあります。)

葬儀

かつては、近親者や特に親しかった方々以外は通夜ではなく葬儀に参列するのが一般的でした。現代では夜の方が時間の取りやすさ、駆けつけやすさもあり、一般の方は通夜に参列し、葬儀は身内や特に親しかった方々と故人のお別れの儀式になっています。

しきたりとマナー

一般的に、通夜と葬儀はどちらかに参列すればよいことになっています。どちらにも伺えないときは、まず弔電を送り、お香典は現金書留で、お知り合いの方か喪主の方の自宅に送るのがよいでしょう。その際は手紙も送ることをおすすめします。

Q&A

-

- 葬儀の日に初七日法要もある場合、お香典はどうしたらよいですか?

- 一般には「御霊前」として、初七日の分も含めて出される方が多いようです。地域によっては「初七日忌 御霊前」として別にお包みするところもあるので、地元の慣習に沿って決めるようにしましょう。

-

- 香典返しは、どのようにすればよいですか?

- 四十九日の忌明けをまって「おかげさまをもちまして、四十九日(満中陰)の法要を滞りなく相営み忌明けいたしました」として、忌明けの挨拶状を添えて返礼を行います。香典返しの目安は“半返し”といわれ、香典の三分の一から半分を返すのが一般的です。

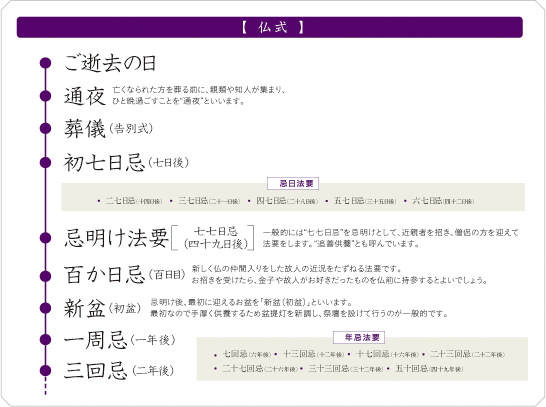

四十九日

七七日(なななのか・なななぬか)忌ともいわれ、この日の審判で故人の霊が極楽浄土に行けるかどうかが決まるといわれます。一般的にはこの日を忌明けとして、近親者を招き、僧侶の方を迎えて“追善供養”と呼ばれる法要をします。また京都をはじめとする近畿地方では、「追善供養」ではなく、「忌明(きあけ)法要」 「忌明(きあけ)」と言います。名古屋をはじめ中部地方では四十九日の法要の引き物とお香典返しは、別々に用意し、法要のお品物には「志」お香典返しは「忌明志」とします。

しきたりとマナー

亡くなった当日から数えて七日ごとに初七日、二七日などの法要が営まれます。これを“中陰法要(ちゅういんほうよう)”ともよびます。もっとも遅い7回目の七七日(四十九日)を“満中陰法要”ともよんでいます。法要の日は、遺族や親族、お寺の都合に合わせ、土曜日や日曜日に繰り上げ法要として営むのが通例です。「慶事は引き延ばしても、弔事は繰り上げる」という昔からの言い伝えによるものです。

Q&A

-

- 四十九日法要のお香典を、持参ではなくお送りしてもいいですか?

- 案内状がきて、どうしても伺えない場合は、不祝儀袋にお香典を入れて、現金書留で喪主あてに送ります。

-

- 不祝儀袋の「御霊前」と「御佛前」はどのように使い分けますか?

- 仏式では四十九日の忌明け法要当日から「御佛前」を使うのが一般的です。これは故人が極楽浄土へ行くことができるかどうか決まる日、つまり成仏する日の供養だからです。ただし宗派や繰り上げ法要の時期などによって「御霊前」と「御佛前」の使い方には違いがあるため、状況に合わせます。わからないときは「御香典」などとして差し上げてもよいでしょう。

年忌法要

亡くなられた方を偲び、節目の年ごとに遺族、親族が集って僧侶を招いて行う法要が年忌法要です。三回忌、七回忌、十三回忌までは欠かせないとされ、その後、三十三回忌で完全に成仏したと考えられます。一般的には三十三回忌を“弔い上げ”として、ここで供養を終えることが多いようです。

しきたりとマナー

亡くなられて1年経った一周忌以降、満2年で三回忌の法要をします。これは亡くなられた年も入れて数えるためです。弔い上げが終わった後も、五十回忌、百回忌などがありますが、これは仏教諸派で、宗祖や中興の祖などに対して、50年ごとに遺徳を追慕する報恩の法会であり“遠忌(おんき)”と呼びます。

Q&A

-

- 法要の引き物に適したものは何ですか?

- 法要の引き物には食べてなくなる物、消耗品、日常の実用品が適しています。お持ち帰りいただくので、かさばらず、軽くて小さなものを、心からの御礼の気持ちを込めて贈りましょう。また京都をはじめとする近畿地方では、参列者も参加する人数分(お家分)、法要の引き物を「粗供養」または「御供」として準備します。そして、法要後に各々持ち帰る習わしがあります。

-

- 祖父の二十三回忌、弟の十三回忌、母の七回忌の法要を一緒にやってもよいですか?

- 二つないし三つの法要を同じ日に営むことを“併修(へいしゅう)”または“合斎(ごうさい)といいます。古いほうに合わせる説と新しいほうに合わせる説がありますが、最近では早いほうに合わせることが多くなっています。併修をしてもよいのは七回忌以降で、三回忌まではできるだけ単独で行うようにします。