<とらや>江戸時代から続く小倉羊羹、「夜の梅」の変わらぬ味と切り口の“景色” 。

2024.3.1 UP

<とらや>が身上とする味を象徴する小倉羊羹

世の中の趣向が、甘さ控えめ、やわらかめに傾く中、“少し甘く、少し硬く、後味よく”を身上として、和菓子を作っているのが、室町時代後期創業の老舗「とらや」だ。そして、それを象徴するのが、小倉羊羹「夜の梅」である。その美しい菓銘は、切り口に見える小豆の粒が、“夜の闇にほの白く咲く梅の花”を思わせることに由来する。

江戸時代後期、文政2年にはすでに羊羹として記録が残るというから、歴史ある菓子である。明治時代になると、新聞広告にも見られるようになるが、一般に知られるようになったのは、関東大震災以後のこと。それまでの、注文を受けて販売するスタイルだけでなく、店頭販売も始めたことがきっかけという。昭和になると、15代 黒川武雄がフランスの香水のパッケージから着想を得て考案した「夜の梅」の小形羊羹も誕生。戦後は、百貨店などを通して広く親しまれるようになり、いまや羊羹の代名詞ともいえる菓子となっている。

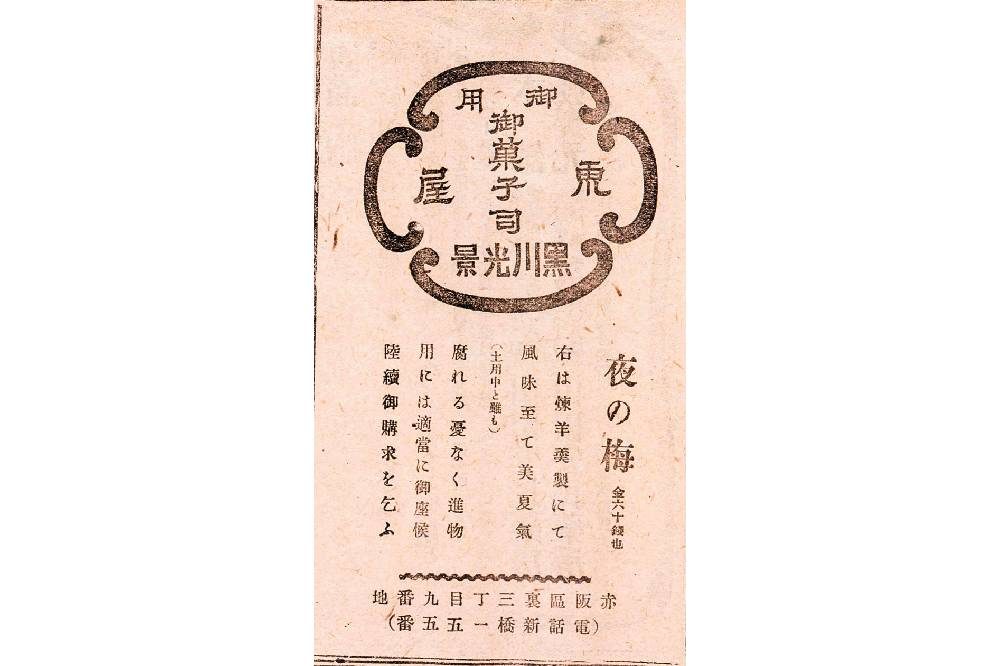

明治39年に新聞に掲載された「夜の梅」の広告。

大正14年の正月の店頭風景。関東大震災後からいち早く復興し、店頭販売を始めた頃。右端が、15代。

切り口の“景色”を大切に、3日間かけて形となる

この長い歴史を持つ菓子の原材料は、小豆、砂糖、寒天だけと、いたってシンプルだ。“とらやの餡”に欠かせないのが、風味豊かで、色ツヤ、舌触りの良い北海道・十勝産の小豆「エリモショウズ」。“少し硬く”の程よい食感を担うのは、数種の天草をブレンドして、昔ながらの製法で作られた糸寒天。そして、純度の高い白双糖が、“後味よく”を実現する。

「夜の梅」の材料は、北海道・十勝産の小豆「エリモショウズ」と糸寒天、白双糖の3つだけ。

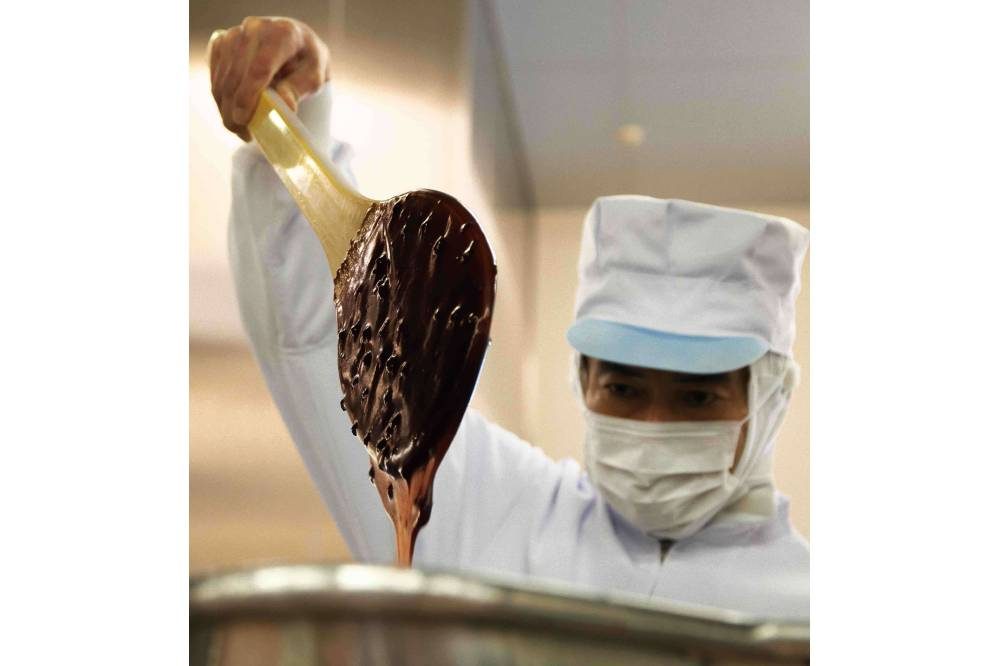

これらの材料を用いて、3日がかりで「夜の梅」は作られる。小豆の風味を大切に、渋切りをなるべく少なくして煮た小豆を、白双糖の糖蜜と合わせ、羊羹用の餡を炊き上げる。それとは別に、羊羹に散らす小豆を煮て、白双糖の糖蜜と絡め、小豆の蜜漬けを作る。翌日、羊羹用の餡に、糸寒天で作った寒天液を混ぜて、煉り上げ、蜜漬けした小豆を加える。最後に、熟練の職人が「えんま」と呼ばれる大きなしゃもじを使って、仕上がり具合を見極め、アルミ袋に充填後冷却して完成する。どの作業も気が抜けないが、非常に心を砕く作業だというのが、菓銘の由来となった“梅の花”を表す、小豆の煮具合、蜜漬けの工程だという。こうした“景色”を大切にするところもまた、揺るぎない人気を誇る所以だろう。

非常に心を砕く作業という、小豆の蜜漬けを作っているところ。

羊羹用の餡に寒天液を混ぜて煉り上げ、蜜漬けの小豆を合わせて仕上げる。

最後の工程、仕上がり具合は、熟練の職人が「えんま」を使って見極める。

竹皮包羊羹「夜の梅」(1本)3,024円

蜜漬けした小豆で “夜の闇にほの白く咲く梅の花”を表した小倉羊羹。小豆、砂糖、寒天のみで作られる江戸時代から続く銘菓で、切り口の景色の美しさ、小豆の豊かな風味、そして後味の良さは、いつ口にしても変わらない。一方、サイズは時代のニーズに合わせて種類が増えており、この竹皮包羊羹は、現在は、中身を2本に分けて包んである。

「夜の梅」の楽しみ方いろいろ

ここで、「夜の梅」のさまざまな楽しみ方をご紹介しよう。まずは2.4センチほどに切って、切り口の景色と、“少し甘く、少し硬く、後味よく”の醍醐味を味わいたい。次は、薄くスライスしたり、ダイス状にして味わってみる。食感は、味わいを左右する大事な要素のひとつ。同じ羊羹でも、切る厚さや切り方によって、味や甘さの感じ方が違ってくるという。薄くスライスして、時にはドライフルーツを重ねて、アルコールとともに。ダイス状にしてココアパウダーをまぶして、生チョコのように。棹物は、切り方をいろいろ工夫して楽しみたい。自在に楽しめるのは“棹物ならでは”である。

カット方法を変えれば、味わいや食感がまた新鮮な印象を与えてくれる。

合わせる飲み物は日本茶と楽しむのが一般的だが、意外にもアルコールや紅茶、ハーブティー、コーヒー、エスプレッソとの相性もよく、アルコールでは、特にシャンパンなどのスパークリングワインやウィスキー、カルヴァドスがよく合う。

ほかの食材と合わせても味の幅が広がって新鮮だ。特に相性がいいのが乳製品で、ニューヨーカーに評判だったのが、クリームチーズを使った羊羹サンドイッチ。サンドイッチ用の食パンにクリームチーズを塗ったら、ピーラーで2ミリほどにスライスした「夜の梅」を重ねて、サンドするだけ。クリームチーズのコクと塩気が、羊羹の甘さと重なって、絶妙な味わいになる。

クリームチーズとスライスした「夜の梅」のサンドイッチ

「夜の梅」しかり、〈とらや〉の羊羹は、さまざまにバリエーションを増やしてきた。大正時代、「大勢の人たちにたやすく買ってもらえるお菓子を」と、15代がフランスの香水の化粧箱に着想を得て考案。片手で食べられる手軽さが受けて大ヒットしたのが小形羊羹である。植物性の材料のみを使用した低脂質の食品で、気温の影響を受けにくく、持ち運びもしやすいことから、現在は、スポーツ選手や登山家の携帯アイテムとしても人気だ。

小形羊羹(1本)各292円

左から、沖縄・西表島産の黒砂糖入りのおもかげ、抹茶入りの新緑(しんみどり)、夜の梅。

また、あらゆる世代に羊羹を楽しんでほしいと、水羊羹とはまた異なるやわらかさにこだわって開発された新しい羊羹が「ゆるるか」®。小倉羊羹と同じ、小豆、砂糖、寒天という材料で作られた御膳(こし餡)は、とろけるようなやわからさ、濃厚な餡の風味が広がる。抹茶は、深みのある風味に仕上がっている。

やわらか羊羹「ゆるるか」(各1個)378円

左/抹茶、右/御膳(こし餡)

月曜日から日曜日まで、毎日楽しめるあんペースト。

小倉羊羹と同じ原材料で作られているトラヤあんスタンドのあんペーストは、パンに塗ったり、アイスに添えたり、もっと気軽に“あん”を楽しんでほしいと誕生した。特徴は、なんといっても、そのテクスチャー。小倉羊羹と同じ産地、品質の小豆を使いながら、羊羹とは異なる寒天を使って、なめらかに煉り上げている。

小倉羊羹と同じように乳製品との相性が抜群で、パンにそのまま塗るだけでなく、バターやクリームチーズと重ねてもいい。また、とてもなめらかなので、ヨーグルトと混ぜるのも格別。カットしたイチゴと無糖のヨーグルトに添えると、爽やかなひと皿に。アイスコーヒーに混ぜて、ミルクを加え、カフェオレにしても良い。

あんペースト(1個)各972円 左/こしあん、右/黒砂糖とメープルシロップ

左/こしあんの原材料は、小豆と砂糖、寒天のみ。右/黒砂糖とメープルシロップで、コクのある甘さに仕上げている。

あんペースト こしあんを、カットしたイチゴとヨーグルトに添えれば、朝食にもなる。

現代のライフスタイルに合わせた餡を提案する一方、季節の生菓子では、永く培われた伝統的な和菓子の魅力を伝えている。

季節の生菓子(1個)540円~

(左)2月の羊羹製の「寒紅梅」と、(右)12月のきんとん製の「深山の雪」。

季節の生菓子は、半月ごとに色目(種類)が変わり、季節の細やかな移り変わりを映している。数ある色目の中から、形や色合い、抽象や具象といった表現方法が重ならないよう選ばれた数種が、店頭に並ぶ。時には、新作が登場することも。いつの菓子も、愛らしい形、品のある色合い、繊細な味わいである。

「夜の梅」や季節の和菓子を大切に作り続けながら、「あんペースト」や「やわらか羊羹 ゆるるか」など、新しい菓子作りにも取り組むとらや。そこには、“世界中の人に親しまれているチョコレートのように、羊羹もより多くの人に楽しんでもらいたい”との願いがある。

Text:Yuko Saito

Photo:Yuya Wada