<紫野和久傳>料亭生まれの“おもたせ”は、季節の移ろいと贈り手の想いを届ける。

2024.3.1 UP

料理旅館から”おもたせ”への道のり。

明治3年、和久屋傳右ヱ門が現在の京丹後市峰山で始めた料理旅館 和久傳。当時、京都の絹織物は大きな産業で、京丹後は丹後ちりめんの産地であり、商いの地としても隆盛を極めていた。京丹後の料理旅館として評判だった和久傳には、絹織物業に携わる多くの人々が集まり、“不夜城”のような賑わいであった。

料理旅館時代の和久傳。

しかし戦後は繊維産業の変化により絹織物の需要が減少。人や経済の流れは京都市内へと集約し、和久傳もまた京都市内への進出を決めた。昭和57年に京都東山で料亭<高台寺和久傳>を開業すると、その評判は次第に高まっていった。例えば、冬の京丹後を象徴する食材、間人(たいざ)蟹は料理旅館時代から慣れ親しんだ食材だったが、素材の美味しさをそのまま味わえるよう焼き蟹にして提供した。お客様に喜んでいただきたいという誠実な料理が好評を博した。代表取締役の桑村綾さんは、「お料理は一期一会です。同じ献立は二度出しませんが、それゆえ、お客様は本当に気に入ってくださると、次にいらした時に、この前の料理がまた食べたいとおっしゃってくださいます。贈り物として購入できたら良いという声もいただくようになりました。物販の店<紫野和久傳>は、お客様のご要望から生まれました」(桑村さん)

<紫野和久傳>の代表作「れんこん菓子 西湖(せいこ)」の誕生もまたユニークだ。「日々献立を変えますので、同じ食材も色々な形でお出しします。蓮粉も最初はお料理の椀種でしたが、甘味にしてみたらどうだろうと、当時の料理長が工夫してできたものです」。

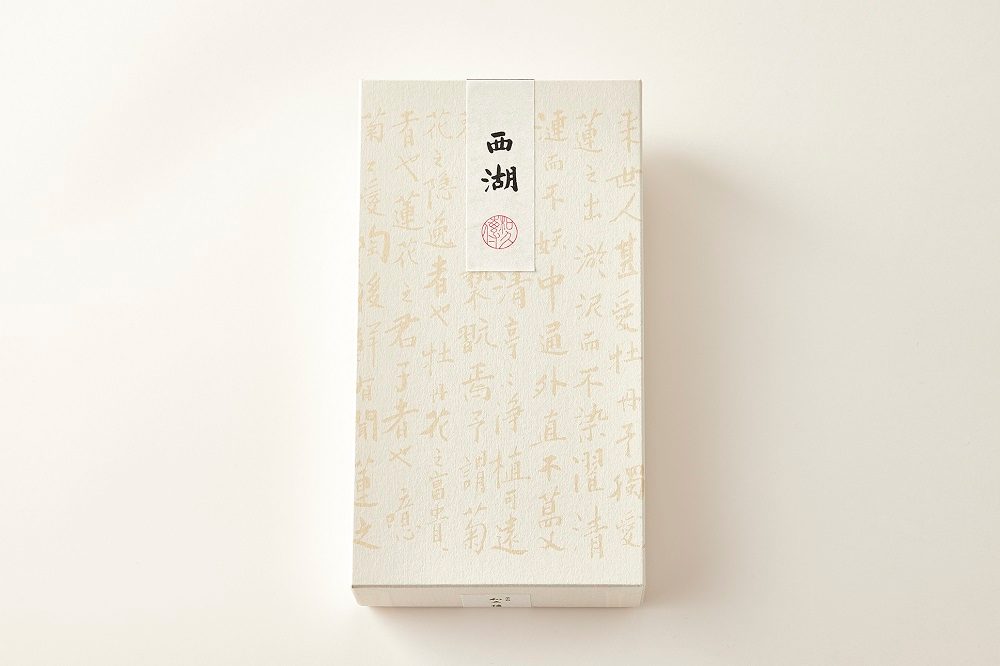

れんこん菓子 西湖(せいこ)(竹籠10本入)4,860円

蓮粉の澱粉を生かした独特のもちもちとした食感と和三盆の繊細で優しい味わいが調和した生菓子。菓子を包んでいる笹の葉も香りと風情を添える。夏は冷やして、冬は少しレンジで温めて食べてもまた違った表情に。

もともとは料理の締めくくりに出していた生菓子で、その場でしか味わえないものだったれんこん菓子。料亭のお弁当に入れたことをきっかけに、家庭でも楽しめるようにと、料理長をはじめとするスタッフが材料の配合などを工夫し、試行錯誤を繰り返してようやく持ち帰りのできる、おもたせの一品が完成した。れんこん菓子をどう包むかも試行錯誤した一つ。最初は粽のように結ぶことも考えたが、そうすると中の餅を硬くしないと崩れてしまう。ふんわりした食感を活かすためにヒントとなったのは、葉野菜を束ねる結び方だった。生の笹の葉で巻き、細く切った竹皮で結ぶ。世の中でSDGsが盛んに言われる前から、包む素材や容器も自然素材を意識して、土に還る素材をなるべく取り入れてきた。そこに美意識を重ね、洗練させていくことで和久傳らしい“かたち”になる。

笹の葉の包み方や結び方も独自に研究を重ねて今の形になった。れんこんの餅を損ねないように、一つ一つ手で優しく巻く。

「西湖という名前は、中国の蓮の花が有名な湖の名前にあやかっています。実際に訪れたことがあるのですが、湖上を満開の蓮がうめつくす光景は忘れられない美しさ。中国の有名な儒学者・周敦頤(しゅうとんい)が『愛蓮説』という漢詩を詠んでおり、西湖の箱の意匠はこの漢詩です」(桑村さん)

「れんこん菓子 西湖」は竹籠のほか、箱もある。箱の意匠は、儒学者・周敦頤(しゅうとんい)の漢詩『愛蓮説』。

料亭の発想から生まれる、おもたせ。

「れんこん菓子 西湖」同様、<紫野和久傳>の商品は料亭ならでは。季節の移ろいとともに食材は変化し、はしり・さかり・なごりで組み合わせる食材も変わる。シンプルだが個性的な紙の器に入った季節の鍋「京のひめ苞(つと)」や朴葉に山海の幸を包んだ「季節の飯蒸し」は、その時々で少しずつ内容も変わり、楽しみにしている顧客が多い。

京のひめ苞 牡丹鍋(2人前)10,800円

※販売時期は2月〜3月中旬

脂ののった天然の猪肉の薄切りを京都らしい白味噌ベースの出汁と山椒で。芹、クレソンなどのハーブや滋味深いキノコが猪肉の脂の甘味と協奏する。

京のひめ苞 金目鯛のすき焼き(2人前)10,800円

※販売時期は3月頃

繊細な旨みがあり、色艶やかな金目鯛を春の芽吹きを感じさせてくれる春野菜やしっかりと素材の旨味がしみ込んだ車麩とともに。特製のたれでさっと煮立てる。

「京のひめ苞」の器。届けられた時、蓋を開ける高揚感がある。こちらも紙素材が使われている。

季節の飯蒸し 三種 ―春― 5,400円。

牛肉と蕗のとうの玄米飯蒸し、筍とあみ海老の飯蒸し、貝寄せの飯蒸しの三種が、それぞれ朴葉に包まれている。冷凍での販売。

根強いファンの多い「すっぽんの煮こごり」もまた料亭らしい味わいの一つ。冷やしてしっかり煮こごらせてふるふるとしたゼラチン質を愉しむもよし、温めてネギや生姜を加えてスープでいただくもよし。季節や気分に合わせて食し方を選べるのも嬉しい心遣いだ。

すっぽんの煮こごり(1袋/100g)1,296円

丁寧に下処理されたすっぽんは、水と酒だけで長時間をかけて、純度の高いうま味を引き出している。古来の滋養食として、女性の美容食としての支持も高い。常温ではスープ状で、冷蔵庫に入れると柔らかく煮こごる。1食ずつレトルトパックでの販売。

<紫野和久傳>が自社商品を“おもたせ”と呼ぶのは、いわゆるお土産とは一線を画し、贈る人の想いをもたせるという独自の考えによるもの。それは同社の矜持でもある。味わいだけではなく、包み方や器に至るまで、もてなしの気持ちが表現されている。

故郷に食の産業を創るプロジェクト「和久傳ノ森」と<MORI wakuden>

<紫野和久傳>の需要が拡大して新たな食品工房が必要になった時、その候補地となったのが京丹後の久美浜だ。桑村さんは「必ず帰ろうと考えてきた故郷。雇用だけではないものを残したい」と考えるようになっていた。ある時、地球温暖化を食い止めるために世界中で植樹を行っている植物生態学者、宮脇昭氏の存在を知った。桑村さんは「これが私のやりたいこと」とすぐに宮脇氏に会いに出かけ、自分の想いを伝えた。宮脇氏の森づくりは、混植・密植により競争環境の厳しい状況に樹木を置き、自然淘汰して強いものを残すやり方。元々その土地で植えられてきた樹木が適する場合も多いという。

2007年、8,000坪の更地から「和久傳ノ森」づくりが始まった。かつて丹後ちりめんの時代に蚕の餌として植えられた桑や日本料理に欠かせない山椒は、京丹後の気候や土壌と合い、特によく育った。植樹には地域の人々も参画して、森は今なお成長中だ。

(上)開発当時と(下)現在。京丹後・久美浜で元工業団地だった8,000坪の土地に56種3万本の苗木を植えて森に再生。働く人たちの心が豊かになり、地域の鎮守の森に育てたいという願いも込めた森づくりだ。

2017年には、かねてより親交のあった安藤忠雄氏の設計により、同じく長年の交流があった安野光雅氏の「森の中の家 安野光雅館」が完成した。安野氏はこの美術館の完成を非常に喜び、「和久傳ノ森」にMORI(モーリ)の愛称をつけた。MORIはイタリア語で桑の木。絹織物に縁の深い桑、代表の“桑”村さんの桑でもある。そしてこの森から、新たな食のブランド<MORI wakuden(モーリ ワクデン)>が誕生した。

<MORI wakuden>は、料亭の食をベースにした姉妹ブランドだ。背景には家族が小さくなり、高齢なご夫婦、働き盛りの若い共働きのご夫婦など、日常でなかなか料理ができない家庭が増えたこともある。「料理はしないけれどちゃんとしたものを食べたい」というニーズを汲み取り、日常食に料亭らしいエッセンスを効かせた食の提供を目指している。品揃えはカレーにサンドイッチ、雑炊におこわなど、気軽に食せるものが多い。しかし、その内容は、「鱧そぼろと梅肉のキーマカレー」、「森のにゅうめん 酒粕味噌と彩り野菜」など食に関心の高い人々の心をくすぐる。

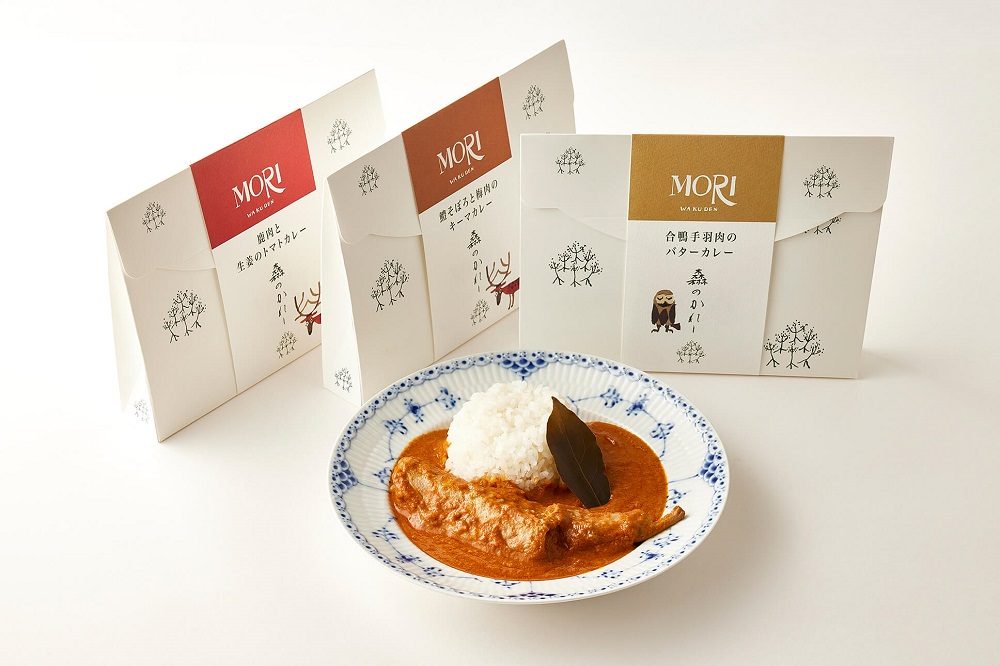

森のかれー「鹿肉と生姜のトマトカレー」「鱧そぼろと梅肉のキーマカレー」「合鴨手羽肉のバターカレー」

(各200g)1,080円

※写真は「合鴨手羽肉のバターカレー」

和素材を主役に種類ごとにベースの味やスパイスの使い方を工夫したカレー。写真の「合鴨手羽肉のバターカレー」はカシューナッツ、ヨーグルト、トマトでコクや酸味、うま味のバランスをとり、スパイスに清涼感のあるカルダモン、甘い香りや苦味のあるカスリメティを効かせた。風味豊かな大人向きのカレー。

<MORI wakuden>は、これからの食卓に対して、料亭としての解を見出そうという新たな挑戦だ。そして常に、その背中を押すのは、これまで和久傳を贔屓にしてきた顧客たちだ。

Text : Kaori Shibata

Photo : Yuya Wada