<柿安ダイニング> 秘伝の割下が染みた黒毛和牛とごはんの調和。

2023.03.10 UP

始まりは、新しもの好きの初代店主が始めた牛鍋店。

ルーツは、文明開花の真っ只中である1871年、三重県で開業した一軒の牛鍋店である。店主は赤塚安次郎といい、それまで<柿安>という屋号で柿の行商を営んでいた。

「安次郎は好奇心旺盛な人でした」と広報担当者。江戸に流行りの牛鍋店があると聞き、わざわざ味を確かめに足を運んだと言われている。

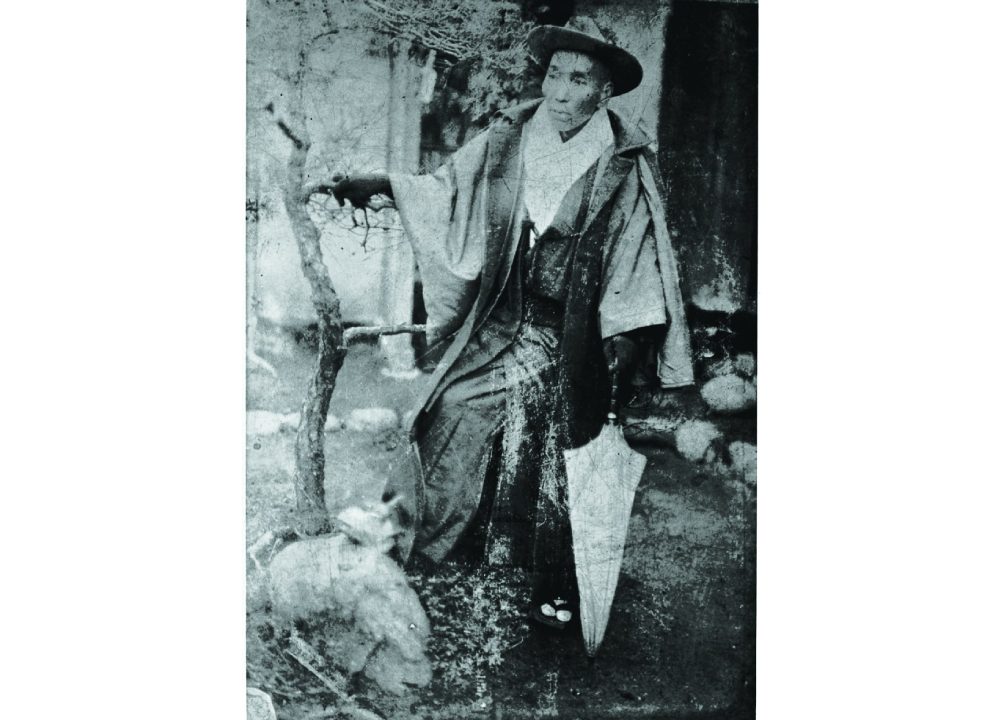

初代の赤塚安次郎。当時珍しい牛鍋店を開業するなど先見の明があった。

そして、そこで食べたすき焼きに感動したのをきっかけに、自分でも店を始めることに。明治時代には、庶民はあまり肉を食べる習慣がなく、それでも安次郎は果敢に挑戦した。伝え聞くところによると、醤油や砂糖などの調味料を細かく計り、味にブレがないよう、しっかり統一されていたそう。また、仲居が着物で接客したり、演出にもかなりこだわっていた。

ちなみに、現在も本店は三重県にあるが、<柿安>のすき焼きは牛肉をサッと焼き、割下を注いでひと煮立ちさせる関東風。安次郎が最初に食べたのが関東風だった影響もあるのか、当時からこのスタイルだ。

戦後に撮影された<柿安 料亭>の本店。場所は三重県桑名市江戸町で、看板には「割烹旅館」とある。

老舗の味とこだわりを気軽にテイクアウトできる洋惣菜。

<柿安ダイニング>は、柿安グループが展開する惣菜部門。メニューの企画・開発から販売まで、自社で一貫して行う。伊勢丹新宿店は館内に専用の厨房があり、料理人が惣菜や弁当を一つずつ手作り。売り場には出来たてが並べられ、どれも見るからにおいしそうだ。

黒毛和牛 牛めし(1個)1,301円

調理から盛り付けまですべて料理人の手作業。そのため、大量生産はできない。

まず食べておきたいのは、「黒毛和牛 牛めし」。はちみつを加えた醤油ベースの割下で牛肉を炊き上げ、ごはんの上に一枚ずつ丁寧に並べている。頬張れば、肉の旨みと甘みが口の中いっぱいにふわり。柔らかい食感にもいちいち心が躍る。

肉汁が絡んだごはんもたまらず、箸が止まらない。粒がふっくらしてつややかで、もっちりした噛み応えだ。奥出雲産仁多米は甘み、旨みが強く、それが全体の味わいを支えてくれているようにも思える。冷めてもおいしいのがまた嬉しい。

自社工場から直送される、きれいにサシが入った牛肉を使用。

ちなみに、<柿安>は精肉事業も展開し、目利きが枝肉を買い付け、工場で薄切り、ミンチなどに加工する。料理人がこれらの上質な肉を使い、「黒毛和牛 牛めし」をはじめ、バラエティ豊かな品々を作っていく。

鉄鍋で割下を温めてから、一枚ずつ牛肉を入れる。

バラエティに富んだ洋惣菜と迫力の「攻め盛り」に釘付け。

売り場では、ショーケースの華やかな盛り付けが目を楽しませてくれる。惣菜がきれいな山型に整えられ、圧巻の迫力。<柿安>ではこれを「攻め盛り」と呼ぶ。

「お客様に楽しんでいただけるように演出にこだわるのも、安次郎の頃から受け継がれているものの一つかもしれません」

「攻め盛り」には技術が必要。この迫力に空腹感が刺激される。

なかでも目を引くのは、赤い尻尾がかわいい「大海老マヨ」。料理人が一尾ずつフライヤーに泳がせ、形よく仕上げる。プリッとした海老と甘みのある特製マヨソースのコントラストがやみつき。オレンジなどのトッピングは季節ごとにバリエーションを楽しめる。

大海老マヨ (100gあたり)746円

トッピングはオレンジ、ミモザ、シトラスなど季節に合わせて変更する。

揚げた後一つずつ形をチェックし、ツノをハサミでカットする。

「松阪牛入り プレミアムメンチカツ」は、売り切れることが多い人気商品。厨房で手切りした松阪牛が使われ、肉の旨みを堪能できる。ころんとした見た目も好まれやすい理由の一つ。割った瞬間に肉汁があふれるので、あむっとかぶりつきたい。

松阪牛入り プレミアムメンチカツ(1個)411円

松阪牛は細かくしすぎると溶けてしまうので、ほどよい粗さに手切りする。

肉汁をもれなく閉じ込めるため、球体に成形。

「松阪牛入り プレミアムメンチカツ」を揚げているときは、料理人がフライヤーにつきっきりだ。

ガーリックシュリンプ(100g)692円

ガーリックの風味が食欲をそそる。お酒のおつまみにもぴったり。

「ガーリックシュリンプ」は、かじるとカリッといい音。頭から尻尾までまるごと食べられ、食べ応えがある。リピーターが多い一品で、大人にも子供にも好評。甘みのあるソースの中に、ガーリックの風味がアクセントとして潜む。

ガーリックローストビーフ~香ばしソテー~(100g)1,491円

ちょっと贅沢な気分を味わいたい日に。断面に浮かぶ鮮やかなピンク色が美しい。

「ガーリックローストビーフ~香ばしソテー~」に使われているのは、希少部位のトライチップ(トモサンカク)。モモの一部で、牛1頭から実に2〜3kgしか取れない。上質で柔らかい赤身肉は見た目も鮮やか。口に入れると、ガーリックオイルの上品な香ばしさが広がる。

初代から脈々と受け継がれる創意工夫の精神と、肉の目利き、料理人たちの強いプロ意識。こうしたこだわりが、食べる人を満足させるのだ。

Text : Maiko Shindo

Photo : Yu Nakaniwa , Yuya Wada