新米のおいしい炊き方、おいしい食べ方 ―樋口直哉さんの『料理のツボ』―

2022.10.29 UP

今年も新米の季節がやってきました。ついつい新米は早く食べなければ!と前のめりになってしまいますが、焦る必要はありません。まずは新米の特長のレクチャーから。そして

お米のタイプ別に、合うおかずをご紹介します。ゆっくり新米を楽しみましょう!

新米選びで知っておきたいこと。

秋も深まり、いよいよ新米が出揃いました。ところで新米の定義はご存知ですか? 新米とは「秋に収穫してその年の12月31日までに精米され、包装されたお米」を指します。新米の特徴は「瑞々しさ」と「香り」。昔からお米を扱う人々はそこに特別な感情を抱き、新米と呼んでいたのでしょう。

ただ、新米の時期を今年は逃してしまった……という方もがっかりすることはありません。実際、収穫→乾燥してすぐのお米はまだ組織が落ち着いておらず、味という点ではまだまだ。人によって感じ方は異なりますが、お米自体の味が乗ってくるのは12月〜年明けくらいにかけて。産地〜お米屋さんがしっかり管理してくれるお米はいつ食べてもおいしいのです。

さて、最近はいろいろな米の品種が登場しています。

「今までだって充分おいしかったのに、どうして新しい品種が必要なの?」

そう疑問に感じられる方も多いかもしれません。現在の主流品種である「コシヒカリ」は1956年に誕生したお米。次に作付けの多い「ひとめぼれ」や「ヒノヒカリ」もコシヒカリのDNAを継いだお米です。一つの品種だけだと多様化する好みにも対応できませんし、気候変動のリスクもあります。そこで新しい品種のお米が必要になってくるのです。

(左)新之助(右)雪若丸 (各2合)600円(税込み)

■伊勢丹新宿店本館地下1階 シェフズセレクション

米はいつも買っている銘柄をつい選んでしまいがいですが、今回は2つの品種をご紹介します。1つ目は新之助です。「新之助」は新潟県がコシヒカリの後継品種として投入したお米で、粒が大きく、もっちりとした食感が特徴。この「粒が大きい」という特徴は最近の傾向の一つで、粒が大きい分、濃厚な味わいのおかずにもよくあります。

2つ目の「雪若丸」は対象的なさっぱり系。一粒一粒の食感が強く、独特の噛みごたえがあります。新之助と比べると甘さや粘りは控えめですが、硬めのご飯が好きという方におすすめです。今回はこの2つのご飯と相性のいい「ご飯のお共」をご紹介します。

その前にお米を購入するときにちょっと気にしておくポイントがあります。それは「精米時期」です。

お米は籾の状態であれば長く保存できますが、精米してからは生鮮食品と同じ扱い。すなわち、味が徐々に落ちてくるので、精米時期はなるべくあたらしいものを選びましょう。

さきほどお米は収穫したてより保管した方がおいしい、という話をしましたが、精米してからは早く食べた方がいいでしょう。そのためにお米は一度にたくさんの量を買わずに、少しずつ購入するのがベター。味だけを考えるのであれば少量パックがベストです。

シャキッと粒立ちの良いお米を炊くには。

まずは雪若丸から炊いていきましょう。お米は炊く前に洗います。ボウルに水を張り、そこに米を投入します。

指を立てるようにしてぐるぐると10回ほど回します。すぐに水が濁ってくるはずです。米はすぐに水を吸ったりしないので、焦らなくても大丈夫。おおらかな気持ちでやさしく扱ってください。

ザルで水を切りましょう。洗米作業はこれを後2回繰り返すだけです。

「どれくらい洗う(研ぐ)んですか?」

時々、こういった質問を受けますが、米は洗わなくても炊くこと自体はできます。ただ、1回よりも2回洗ったほうが確実においしく、3回洗うとさらにおいしくなります。炊き比べて2回と3回の差はありますが、3回と4回のあいだに味の差はほとんどありません。つまり、合理性と食味のバランスを考えると3回が適正です。

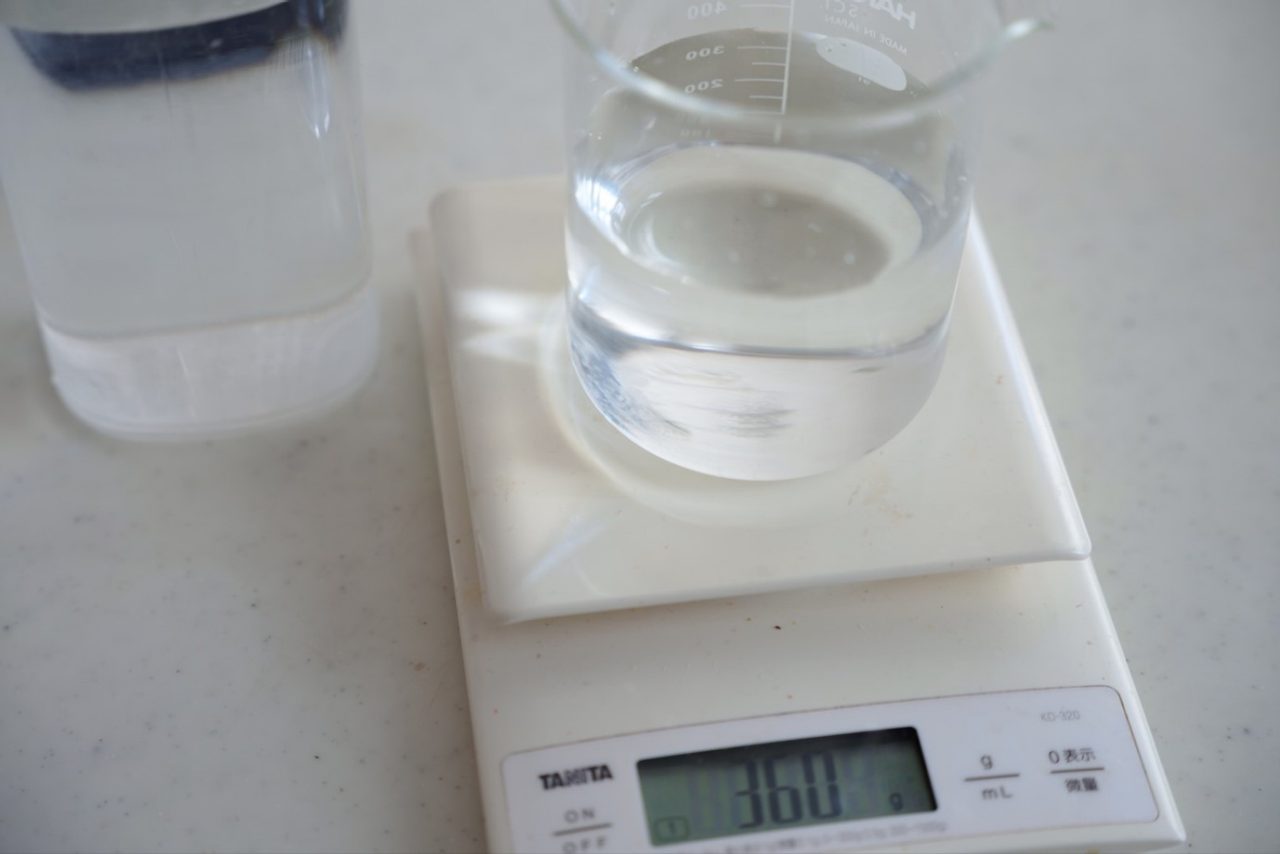

水はきちんと計ります。昔の教科書には「ご飯を炊くときの水の量は米の重量の1.4倍〜1.6倍、体積で1.2倍〜1.25倍」とありますが(参考『調理学』化学同人)、最近の傾向は「シャキッとした粒立ちのいいお米」にあわせると米の重量の1.2倍〜1.4倍が適正に感じます。今回は

米300g×1.2倍=360ml

で炊飯します。一般的に若い人ほど硬い米を好み、年配の方ほどやわらかい米を好むと言われていますが、米の炊きあがりの好みは個人差があるので、この範囲で調整してください。水はミネラルウォーターを使う必要はありませんが、可能であれば浄水器を通し、冷蔵庫で冷やした水を使うと仕上がりが安定します。

鍋に米と水を入れ、30分置きます。浸水時間はどれくらいとればいいのでしょうか? 米は30分で80%ほどの水分を吸収するので、これが最低ラインです。もっと長い時間をとると米はより水分を吸収し、炊きあがった後、冷めてからのおいしさが持続します。ただ、炊きたてを食べるのであれば30分で充分です。

蓋をして強火にかけます。3〜5分ほどで沸騰してくるので、弱火に落とし、10分加熱します。沸騰したかわかりにくければ蓋を開けて確認してもかまいません。10分経ったら火を止め、5分蒸らします。

炊きあがりです。

米は底と表面、周辺と中心では炊きあがりが異なるので混ぜ合わせて均一化させます。これをシャリ切りといい、水蒸気が鍋の底側に溜まるのを防ぐ目的があります。炊きたてのご飯をひとくち食べてください。それだけで充分においしいはずです。そこにおかずをあわせるとご飯のおいしさは倍増します。さっぱり系で弾力のある「雪若丸」とベストマッチなのはお刺身です。今回はハマチを使ったなめろうをご紹介します。

サッパリ系のお米×魚のおかず

ハマチのなめろう

(材料)

はまち 100g

みそ 大さじ1

長ネギ 10cm

大葉 3〜4枚

はまちがない場合はサーモンやブリでも大丈夫。

(作り方)

まず、お刺身を細長く切ります。

次にそれを端から刻み、小さな角切りにしましょう。

半量を包丁で叩いてさらに細かくします。

あとは調味料を混ぜ合わせるだけです。全部を包丁で叩くのではなく、半量を刻むことで刺身の食感を残しつつ、まとまりが出ます。

さっぱり系の雪若丸と魚の相性は抜群。ご飯がすすむ味です。

もっちり系のお米×濃厚なおかず

次に同様の炊き方で「新之助」を炊いてみましょう。

工程はさきほどと一緒。

炊きあがりました。同じ米の重量、同じ水の分量で炊いてもひと目で米粒の大きさの違いがわかります。

「新之助」と相性がいいのは唐揚げやハンバーグなど濃厚な味わいの料理。おかずの味にご飯が負けずにどっしりと受け止めます。ただ、今日は海苔バターを載せてシンプルに味わってみましょう。

海苔バター

(材料)

バター 40g

海苔の佃煮 大さじ1

わさび 5g

バターはさっぱりとしつつもミルキーな風味があるカルピスバターがベスト。

(作り方)

常温に戻したバターに海苔の佃煮とわさびを混ぜ込むだけです。

ラップで包んで丸く形を整えましょう。佃煮以外にも明太子や納豆、しらすなど様々なご飯のお共を一緒に混ぜ込むとさらにおいしくなります。

冷蔵庫で冷やし固めます。これをスライスして、ご飯にのせます。

バターが溶け切らないうちに食べましょう。好みでしょう油を少し垂らしても美味。海苔の佃煮だけだと雪若丸との相性が良さそうですが、あいだにバターが入ると新之助との相性がよくなります。新品種の登場によって、最近は歴史的に見ても最もおいしいご飯を食べられる時代と言っていいでしょう。ただ、選択肢が増えたことで、選ぶ知識も必要になってきました。広いお米の世界を知るにはお米屋は強い味方。店頭で話を聞いてみるのもいいかもしれません。

Photo & Text : Naoya Higuchi