美術

個人に立脚する工芸的表現の新しさ

今回は、展覧会「工芸的美しさの行方 素材・表現・装飾」のキュレーター秋元雄史氏に、展覧会コンセプトや今後の工芸についてインタビューをおこないました。

個人に立脚する工芸的表現の新しさ(展覧会ステイトメント)

今日の工芸を知る上で欠くことのできない11名の作家を選抜した。それぞれ個性的な制作を続けるが、作家それぞれの素材への向き合い方が表現の違いをつくり出している。

工芸は、陶芸、漆芸、ガラスなどの素材別の縛りがあり、ときおりそれが強く働きすぎて見る側の見方を固定する。しかし、優れた実作者はそんなに大雑把な素材や技法の括りによって作品制作をしてはいない。もっと個人的立場に立脚して、素材を自分に目一杯にひきつけて、自らのアートの問題として素材と技法を掘り下げ、制作している。

アートとなんら変わらない。今日の工芸は “個人的なスタンス”によってつくりだされているという点ではアートとなんら変わらない。しかしだからといって、工芸が即アートに同化したり、吸収されたり、工芸らしさを忘れてしまうということは起こらない。なぜなら工芸とアートではバックグラウンドとなる歴史が異なっているからだ。

工芸の個人化は、近代以降のことであり、工芸の拡張という出来事はここ最近のことである。それと同時に、今日のアートを刺激し、その幅も広げている。

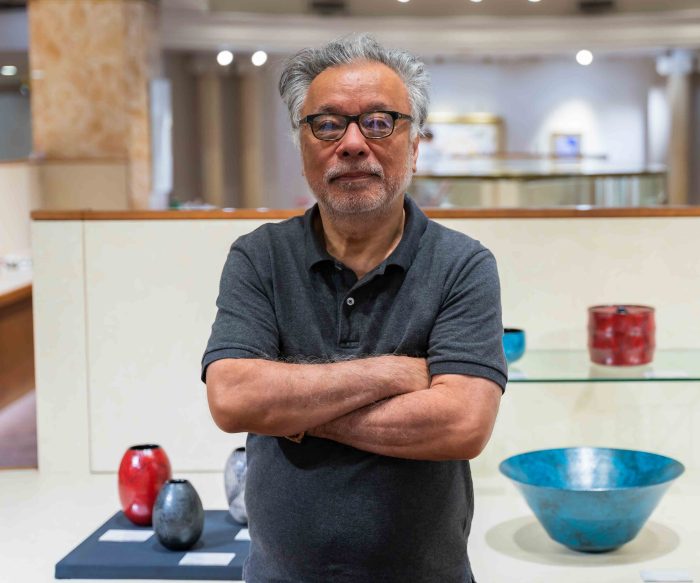

秋元雄史

秋元雄史

(練馬区立美術館館長)

1955年東京都生まれ。

東京藝術大学美術学部絵画科卒業後、1991年よりベネッセアートサイト直島のアートプロジェクトに関わる。2004年より地中美術館館長、ベネッセアートサイト直島・アーティスティック ディレクターを兼務。

2007年~2017年3月まで金沢21世紀美術館館長。「金沢アートプラットホーム2008」、「金沢・世界工芸トリエンナーレ」、「工芸未来派」、「井上有一展」等を開催。2013年4月~2017年3月まで秋田公立美術大学客員教授。2013年4月~2015年3月まで東京藝術大学客員教授。2015年~2021年3月まで東京藝術大学大学美術館館長・教授。また現在、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 文化・教育委員会委員を務める。

- インタビュー -

Q1.今回「つくり」と「かざり」ということで前半と後半に分かれています。

前半の「つくり」に関してはどのように構成されているのでしょうか?

A.

工芸は、技法というテクニカルな部分だけではなく、表現として見たときに、その幅が広くなってきています。伝統的な技法の枠で見るのではなくて、個人の表現であり、技術の探求だというふうに見ていくと、今までダメだと思われてきたものが新たな表現として浮上して、工芸の新しさ、多様化した姿として映ってくる。実際に活発に活動している作家たちの表現を見ると、常識はずれで、幅広い。そういったさまざまに現れている新しい傾向を、ただ並べても分かりづらいので、2つに分けて鑑賞する上でのヒントにしました。

素材への化学的、技術的なアプローチによって現れる素材の表情に着目して表現を展開する「素材探究型」がひとタイプ、もうひとつが自己のイメージや世界観を工芸的技術に乗せて表出する「自己表現型」がもうひとつのタイプです。個々の表現、それぞれは互いの領域が入り組んでいてデジタルにふたつに切り分けることができるわけではないが、大きな方向として、素材の科学的物理的反応を起爆剤として作品を構築していくタイプと、自己の物語や世界観を内面化して表出する表現型に分けることができます。それを『つくり』と『かざり』という言葉にしました。

前半の『つくり』と言うキーワードで構成しているメンバーの特徴は、前述したとおり、物とどう向き合うか、丁寧に言うと、工芸的な材料よりももっと前の概念である「素材」や、あるいは「物質」とどう向き合うか、というところから自己の表現を立ち上げている作家たちです。ですから、予め工芸的素材があり、技法があるという、半ば定型化した工芸技術を踏襲するのではなく、それを自己の表現の問題として向き合ってゼロから作品を考えるタイプです。工芸的な材料は、元は不純物を多く含んだ自然物ですが、それを産業化する過程で、素材化していったものです。ある特定の物質だけになり、純度を上げ抽象化し、ガラス、木材、磁土、金属などの素材になる。それをもう一度自分の目で見直し、魅力的な物質として捉え、作品に転換しているのが『つくり』と言っている作家たちです。技法を展開していく仕方がストラクチャーをつくるようなイメージだったので、『つくり』としました。

難しい言い方をしましたが、つまり5人の作家は、材料を技術的に解釈していく時に、自分の表現や感情で展開するというより、むしろ「素材の性質に合わせて何か変化を与えていく」だとか、「新しい技法的な取り組みによって違う表情が素材からでてくる」とか、素材の良さを引き出している作家さん達と考えてもらえればいいと思います。

Q2.「かざり」についてはどのようにお考えですか?

A.

工芸的な技法を自分の表現に惹きつけて制作している作家たちで、表現力のある装飾的な展開と理解してもらえれば良いです。

もちろん工芸的な素材や技術を生かして自己の表現に転換するのですが、伝統的な技法の個人化、自分化ということに対して、ためらいがないというか、タブーがないというか、徹底的に自分に惹きつけて表現を組み立てている作家たちだと考えてもらえればいいと思います。工芸をすでに出来上がった技法として捉えていくと伝統を壊しているように見え、無手勝流をやっているように見えてきて、否定したくなるかもしれませんが、工芸はまだまだこれからの技法であり、まだ完成していない表現領域なのだと考えると、前者の『つくり』もそうですが『かざり』で登場する作家も工芸の可能性を限りなく押し広げている、とても魅力的な作家として映ってくるのではないでしょうか。

たのしみなところは、それぞれの作家のイメージ展開力だと思います。アニメや漫画、ゲームなどと同様に、何らかの物語の上で展開して、独自の世界観を見せます。各作家たちのもつ個性的な世界観が作品表現を豊かにします。もちろん工芸的な技法展開や技術的な見どころもありますが、それらもまずは作家の提示する世界観が存在することが前提としてあり、作品はそれらが支えて物語る装置のような存在としてあります。表現が強く、イメージが沸き立ってくるようなタイプの作品です。

Q3.2017年の「あたらしい工芸」kogei future fowardと比べて、今回はどのように変化しているのでしょうか?

A.

前回は、工芸が現代アートに近づいているということを伝えたくて行った展覧会でした。工芸は今も進化している。工芸は、過去の技法でも、すでにピークを迎えた技法でもなく、次の時代を切り開いていける表現になりうるというメッセージを出すことが前回でした。今回は、そこから先に進んで、さらに多様化して、表現の幅が拡がっている、個性的な表現が生まれている現状を紹介したかった。基本ラインはアートピースに近い工芸を見せていくことなので、アート化した工芸的な表現の今をご紹介しています。

Q4.「工芸の拡張」はどのようになるとお考えですか?

A.

工芸をすでに完成した技法として考えるとすでにピークを過ぎた過去のものになり、今ある工芸はそれの再生産ということになる。また私達が完成品と認識する大皿や花入れなどの調度品の姿を工芸と考えると、作り出せるものも装飾品、調度品以外になくなってくる。こういう完成した技法、あるいは生産様式として、また、アウトプットの姿も完成したプロダクト(製品)として捉えると限界が出てしまいます。そこで、そのような考え方をやめて、工芸を未だ未完の技法や表現で、展開途上と考えるといろいろな可能性が見えてくる。つまり工芸は、未だに終わらない素材と技法で、それとの対話によって新しい工芸が誕生する。常に開かれた方法であり、活動だ、と考える。その上に立って、いろいろな作家の試みを見れば、かつては失敗として捉えられていた試みも新しい試み、表現として捉えられるし、個性として捉えられる。私は、それを工芸の豊かさだと考えるし、工芸領域の拡張と考えます。工芸をINGの試み、技術展開と考えるとこうなります。そしてこれは工芸のアート化という方向としてある。

もう一つ、工芸で忘れてはならないのは、生活を彩る道具としての側面です。皿や椀など、今の暮らしを支える生活必需品は、今では量産化して扱いやすい化学的な素材でできたものばかりですが、大量消費を前提とした今の物のあり方に対しては疑問をもつ人も多い。そこで自然素材から生まれ、生産工程も手工業的な工芸が見直されている。これを今の時代の課題を解決するものとして捉えると面白い。新しい時代のデザインとして工芸から提案できる。このあたりも工芸の拡張に入る。

Q5.工芸が今後世界でアートと同じように認知されていくために、今一番の課題はなんだとお考えですか?

A.

日本の美術品の総売上の半分以上が工芸がです。もともと日本には根強い工芸ファンがいる。その魅力を世界の人にも知ってもらう努力をしていくことが大事です。これまでは工芸のファンは国内でも十分いたので、海外に紹介する機会をつくらなかった。そういう努力もしてこなかった。海外発信を増やしていき、これまで工芸を目にしたことのない人が身近に工芸の魅力を感じてもらえる機会をつくっていくということが大事だと思います。

OTHER COLUMNS

その他のコラム

RECOMMEND

おすすめのイベント