<香籠 by PAOPAO>1個から買える。出来たての本格中華点心。

2023.3.10 UP

点心専門店として展開する<PAOPAO>のなかでも、伊勢丹新宿店のみに出店する<香籠(シャンロン) by PAOPAO>。素材はもちろんのこと、調味料にも配慮し、素材の持ち味を生かすよう食物由来の調味料の魚醤や牡蠣エキス、紹興酒などを使って手作りする。店舗併設の厨房を訪ね、おいしさのヒミツを追いかけた。

店内厨房で手作りする、圧倒的人気の黒豚シューマイ

職人の想いが味をおいしくする――本格中華点心の専門店「香籠 by PAOPAO」は、そんな理念のもとに誕生した。点心専門店として展開する「PAOPAO」のなかでも、「香籠 by PAOPAO」の暖簾を掲げるのは、伊勢丹新宿店のみ。すべての商品は店内の厨房で職人が手作りする。そのため、店頭には蒸したて、焼きたての点心が並んでいる。

点心を蒸気で蒸しながら、温かい状態で販売。売れ行きを見ながら作れるのも、店内厨房のいいところ。

肉まんにギョーザ。それぞれにファンが付くも、圧倒的かつ不動の人気を誇るのが、黒豚シューマイだ。多い日には1日で約400個を売り上げる。

オリジナルの皮で包む餡には、脂の甘みとコクが広がる九州産の黒豚を使用。粗めに挽き、ジューシーな食感を生む。そのうえで、おいしさの要となるのは、やはり調理をその場で行っていることだろう。

黒豚シューマイ(1個)140円

餡に用いる九州産黒豚のジューシーさと肉の甘み、ほどよくほぐれる食感が持ち味。差し入れなどに、予約して大量に購入していくお客さまもいる。

2010年の伊勢丹新宿店の立ち上げから携わり、日々厨房に立つ店長の髙田瞳さんはこう語る。

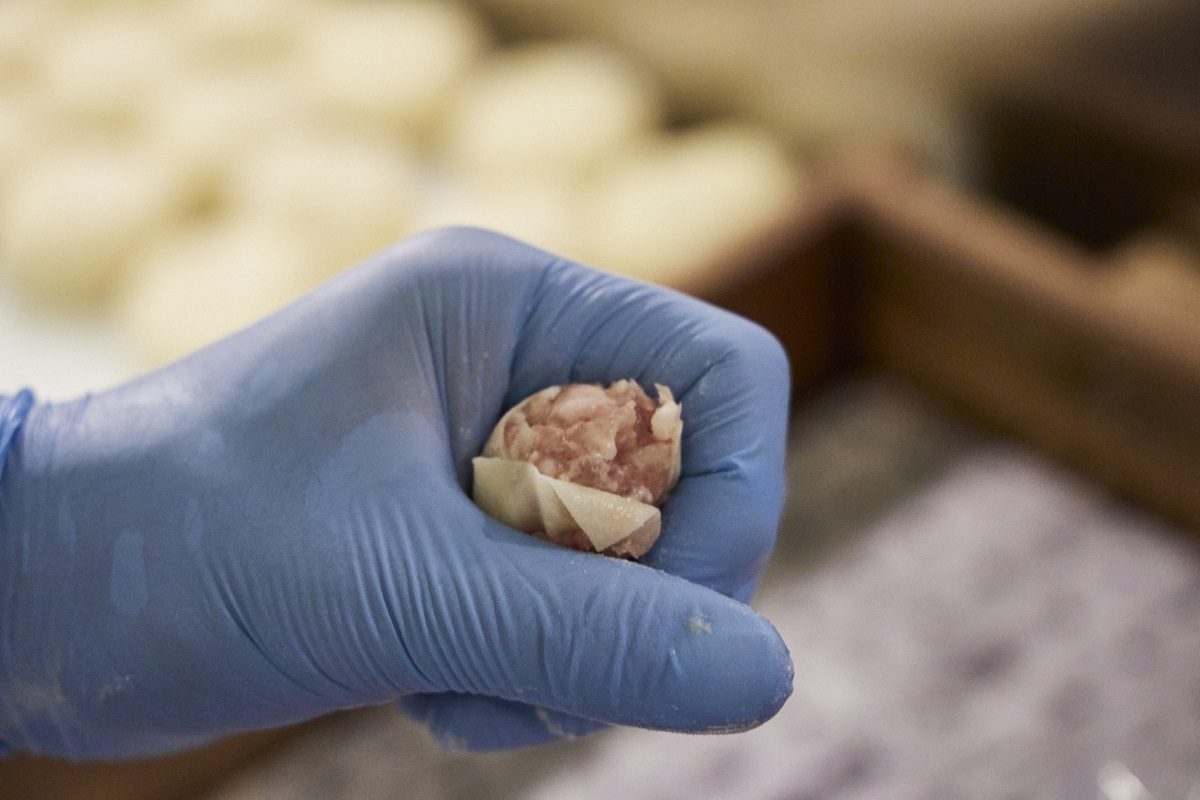

「餡は蒸し上げたときにほどよくほぐれて、柔らかさも残すように、潰さずやさしく手早く包みます。温度管理も重要で、餡の状態で3度を超えないように徹底管理しています」

さらに、時季で変わる玉ねぎの水分量にも気を配り、餡の硬さを微調整する。人の手で作るからこそできる気遣いである。

<香籠 by PAOPAO>伊勢丹新宿店店長の髙田瞳(あきら)さん。スタントマンからこの道へ転職した異色の経歴。アルバイト時代を含め、約20年間、点心作りに携わっている。

粗めに挽いた餡は、海鮮や牡蠣のエキス等で旨みを補強。温度管理を徹底する。

餡を潰さないようやさしくかつ手早く包み、ほどよくほぐれる食感を生む。

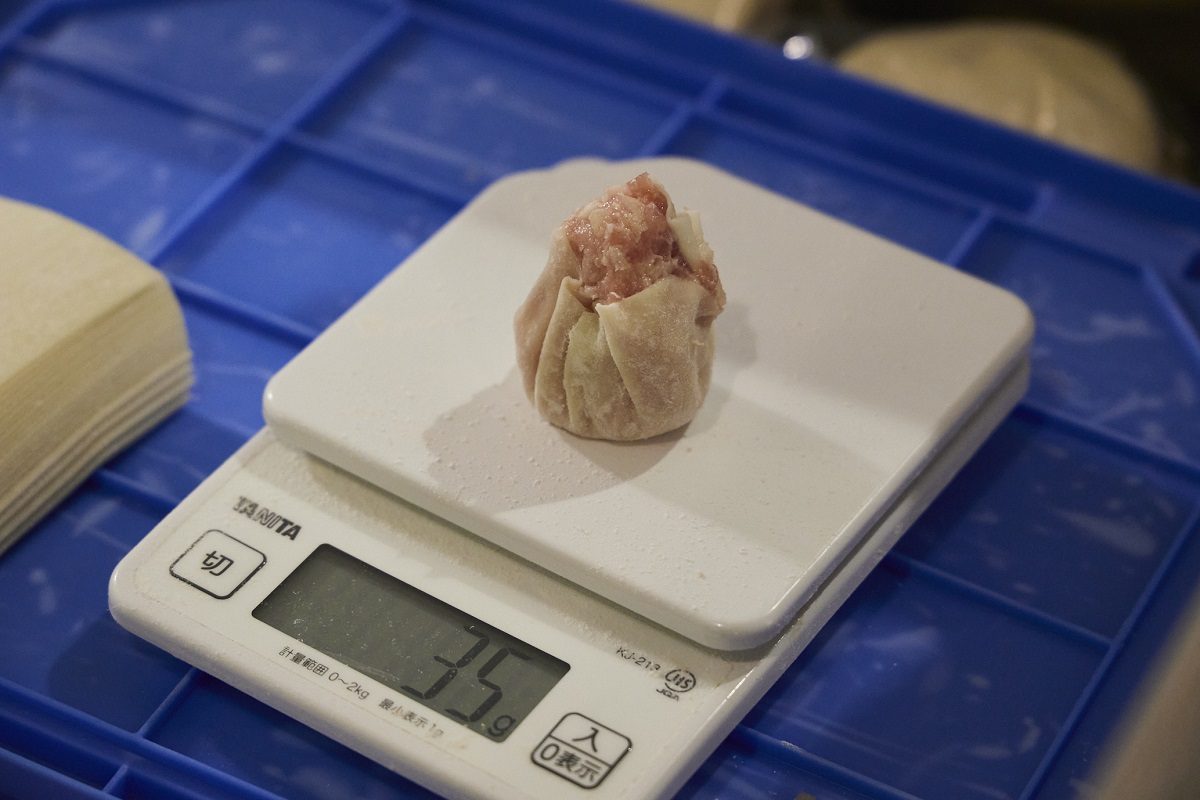

シューマイは、食べやすく蒸籠に50個が収まる35gに設定。ピタリと既定の容量に包む熟練の技が光る!

包んだシューマイはすぐさま蒸籠へ。蒸し上がった出来たてを、ただちに店頭に並べる。

1個から購入可能。一人ごはんにも大勢でも組み合わせる愉しみを

<香籠 by PAOPAO>を営むのは、1962年に福岡で開業した精肉店に端を発する明治屋産業である。食肉小売業からスタートし、年々事業を拡大。現在は、精肉事業を柱に、レストラン事業やデリカ事業など食の分野で幅広く展開している。

その事業展開を支えるのは、最新鋭の管理体制と西日本一の広さを誇る集配センターの存在。チルド冷蔵庫から瞬間冷凍庫までを機能的に管理し、肉を最良の状態で保管をしている。

その一方で変えていないことは、「ひとつひとつ心を込めて、職人の技で手作りすること」。

多くのお客さまの要望に耳を傾ける姿勢から、<香籠 by PAOPAO>では出来たての点心を1個から販売する。

3種のシューマイセット 1,575円

黒豚シューマイ、エビシューマイ、ホタテシューマイ各4個を詰め合わせたセット。エビシューマイは、和豚もちぶたと鶏肉のミンチにプリップリのむき海老を練り込み、ホタテシューマイは風味の高い身を使い、それぞれに旨みを相乗させる。タレを使わなくてもそのおいしさを存分に楽しめる。

和豚もちぶた スタミナギョーザ(1個)102円

豚肉とキャベツや白菜など野菜の割合は、1:1。野菜の甘みが楽しめ、瑞々しさも備える。幅広い層に愛される定番。

老若男女に人気の肉まんは、餡だけでなく皮も主役といえるもっちり感!小麦をオリジナルの割合で配合し、餡とすき間ができないようにまとわせて、おいしさごと包み込む。こちらの肉まんもまた、生地の発酵から店内厨房で行っている。

和豚もちぶたの肉まん(1個)281円

餡は旨み豊かなもちぶたを使用。ジューシーな脂のしみた皮を頬張るのもまたお楽しみ。

ありそうでなかなか見かけない、全粒粉の生地を皮にした黒豚まん。それもそのはず。髙田さんによると「発酵の具合や生地の配合の研究が難しく、結構な時間を要しました」と言う。

噛みしめれば、ふんわり豊かな小麦の風味が広がり、食べごたえもある。

深いコクをたたえた九州産黒豚を粗挽きにし、全粒粉を練り込んだ特製の生地で包む。皮の豊かな風味も食欲をそそる。

全粒粉の黒豚まん(1個)281円

餡は旨み豊かなもちぶたを使用。ジューシーな脂のしみた皮を頬張るのもまたお楽しみ。

食べやすいサイズの中華点心は、たくさん買い込んで仲間たちと楽しむのもよし、人が集まる際の手土産にもちょうどいい。

1個から買えるため、ランチや軽食、自宅での一人ごはんの際にも組み合わせていろいろな種類を味わうことができる。好きなものばかり、少しずつあれこれ。その気軽さ、心配りがありがたい。

Text : Yumiko Numa

Photo: Yu Nakaniwa , Yuya Wada