おいしさを創る。おいしさを届ける。

2022.10.23 UP

塩水と日本酒で漬け込み、魚醤と昆布出汁を混ぜた特製タレを塗る独自手法。

午前9時。熱海駅から車を15分ほど走らせた場所にある網代漁港に作業場を構える<干物屋ふじま>では、仕込みのクライマックスが近づいていた。毎朝6時から対馬産のあじや世界中からセレクトしたさばなど約1000枚をさばく作業が一段落を迎えようとしている。

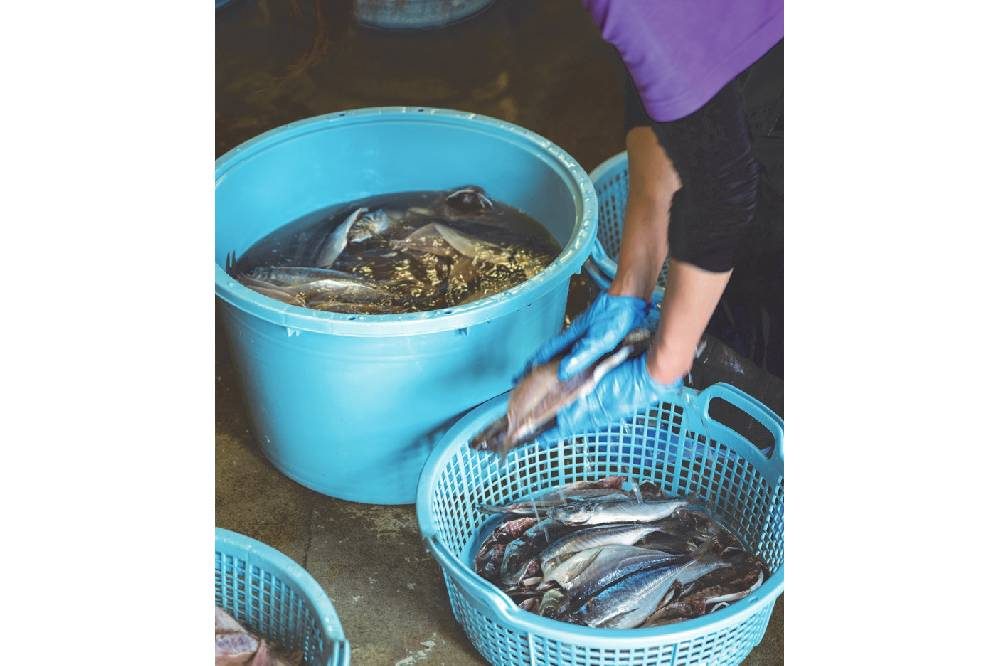

藤間さんと4名のスタッフで1日に約1000枚の魚の下処理をこなしていく。

さばいた魚は1尾ずつ塩水と日本酒を混ぜた漬け込み水に移し、所要時間まで浸す。

取材したの9月上旬は、対馬産あじの浸水時間は23分。天候を読んで変えることも多い。

「<干物屋ふじま>さんの干物を味わって、概念が覆されました」

フレッシュマーケットバイヤー・川合卓也は自身の干物観を変えた現場を目の当たりにし、興奮気味だ。熱視線の先には“ハイパー干物クリエイター”・藤間義孝さんが大量の魚に包丁を入れていた。開きにした身は、塩干しは赤穂の塩と地元・静岡の酒造<遠州山中酒造>「純米吟醸吟ぎんが仕込」をブレンドした漬け込み水で仕込み、みりん干しは大阪府<秋鹿酒造>の純米酒をみりんだれに使用する。

「日本酒に漬け込むことで、魚の臭みは消えてほのかに吟醸香を感じられるんですよ。また、焼いた時にツヤやテリも出る」と、藤間さん。

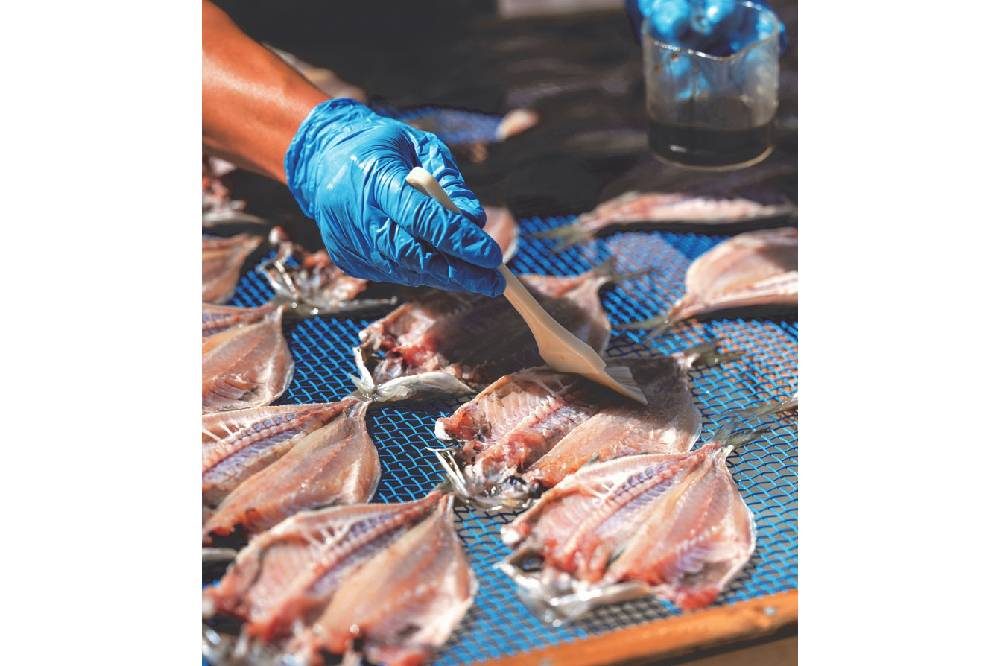

漬け込む時間は魚種ごとに異なり、季節によっても変えている。川合が訪ねた9月上旬は、対馬産あじは23分、さば(産地は状況によって変わる)は45分と分刻みだ。「身に染み込ませる時間はちょっとでもずれると、味が微妙に違ってくるので気が抜けないんです」と、藤間さん。あじを漬け込んだ後は新しい塩水を作る。升にこんもりと盛った塩を容器に移し、水で溶かして日本酒を混ぜるのだ。そうしているうちにあじの漬け込みが完了! 水を切り、ザルに移して天日干しを始めた。網棚一面にあじを並べると、次は刷毛を持ち出し、奥能登の魚醤と熱海の老舗鰹節店が手がける昆布出汁をミックスした特製タレをひと塗り。「このひと手間が<干物屋ふじま>さんたらしめるものなんです。奥行きのある味をもたらしています」と、話す川合。

特製タレを塗り終えたら、いよいよ天日干しが始まる。その舞台は作業場の目の前の網代湾だ。潮風と太陽の恵みを享受できる一等席だ。網を運びながら、藤間さんは風の動きに気を巡らす。「身を乾かすための風は秒刻みで変わっていくので、タイミングを逃せないんです。聞いた話ですが、天日干しの干物は目隠しテストをしても分かるそう。それほど、陽を浴びて仕上げた魚肉は旨みと歯応えが違います」(藤間さん)

午前10時。海岸には、「真さば美凛干し」「きはだまぐろ大トロ美凛干し」「あじの開き」が集結。陽が照りつける14時頃まで乾かすのだ。熱海で生まれ育ち、網代で干物づくりの基礎を学んだ藤間さん。

自らを“ハイパー干物クリエイター”と名乗るようになった経緯をたずねた。

「娘が小学生の頃に親の職業を発表する授業があったんです。その時にパッと浮かんだこの肩書きでした(笑)。干物を好きになってもらうための道を模索していた時期でもあったので、彼女の質問は自分なりの答えが出せました。独自のアイデアを取り入れた干物作りに本腰を入れるようになったんです」

作業場から徒歩1分の海岸に干し場を設置。10時を迎える前に一斉に並べていく。

作業場前で魚を並べる。整列した魚の美しいこと!

天日干しの場所は港のため、グルメな鳥に持っていかれないようにネットを重ねる。

バイヤー・川合が「〈干物屋ふじま〉の個性」と惚れ込む特製タレを塩干しに塗る。

コクのある味を出す秘密はまだある。天日干しが完了すると旨みを凝縮させるために、マイナス30度で凍結する。冷凍庫まで同行した川合は「脂の乗った肉厚の身を噛むたびに、旨みが広がる。稀有な干物を生むためには緻密な下処理と独自のひと手間が加えられています。真摯に向き合う姿にさらに魅了されました」と、感激を隠し切れない様子。丁寧な仕事ぶりは味に如実に反映され、公式サイトから手に入れるのには状況が変わる場合もあるが半年を要する。そんな珍しい干物だが、伊勢丹新宿店本館地下1階のフレッシュマーケットでは常時扱う。時季で品揃えが異なるのも、楽しい。

海岸から車で2分ほどの距離にある冷凍庫で干物を保管した後に出荷される。

伊勢丹新宿店で扱う干物。手前左からあじの開き、大判えぼ鯛開き、真さば美凛干し、金目鯛の開き。

熱海の店舗で食せるビンチョウマグロ大トロ天日干し定食。

写真:太田隆生

取材・文:松岡真子