<小布施堂 Shinjuku>採れたての新栗だけで仕込む、琥珀色の香り高き栗あん。

2023.9.15 UP

栗の郷で育まれ、磨かれた100年の味わい。

北信五岳と雁田山を望む、風光明媚な栗の郷、小布施町。この地で100余年の歴史を刻む栗菓子の専門店<小布施堂>。北信地方でも有数の商家として、江戸期から造り酒屋や茶問屋、塩問屋などを広く営み、明治に入り栗菓子の製造をスタートする。当時最先端だった缶詰技術をいち早く導入したのが、看板商品である「栗鹿ノ子」だ。

もともと栗の季節に地元で作られていた鹿の子を、缶詰にすることで長期保存が可能となり、実に1927(昭和2)年から日本橋の百貨店に納品していたという。

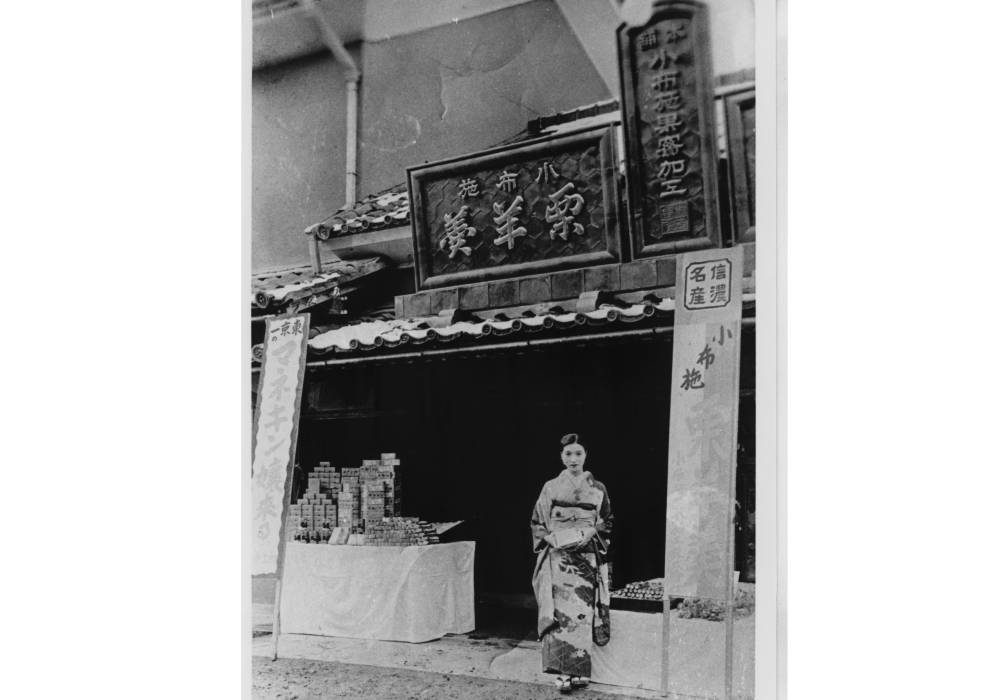

昭和初期の店構え。「栗羊羹」の看板とともに「小布施果実加工」の文字も見える。

「まだクール便のような発想もなかった頃ですから、地方の菓子屋が東京に生菓子を出すなんてとてもできない時代でした。それを缶詰が可能にしたんです」と、十七代目当主・市村次夫さん。<小布施堂>は1923(大正12)年に株式会社を設立し、2023年は創立100周年の記念すべき年でもある。

「戦前から株式会社にしている菓子屋は全国でも少ないのではないでしょうか。想像するに、当時の“大正デモクラシー”の影響もあったと思うんです。行政でなく大衆が主体となる民本主義の思想が盛んになり、工業化が最新の思考でしたから、当主が缶詰の技術を導入したのも理解できます。栗を供給する農家さんも株主になって企業に参加してもらうという、今でいう地域振興のような理想があったのだろうと」(市村さん)

ちなみに戦前、百貨店で販売していた「栗羊羹(大)」は1缶50銭。当時ハイカラな食べ物だったカレーライスが一皿15〜20銭だったことを鑑みても、いかに高級品だったか分かる。「当時は栗あんを作るだけでも栗を蒸して2つに割り、竹ベラで実を掬って裏ごしして…という全ての工程が手作業だったので、今とは比べものにならないほど手間がかかりました。」(市村さん)

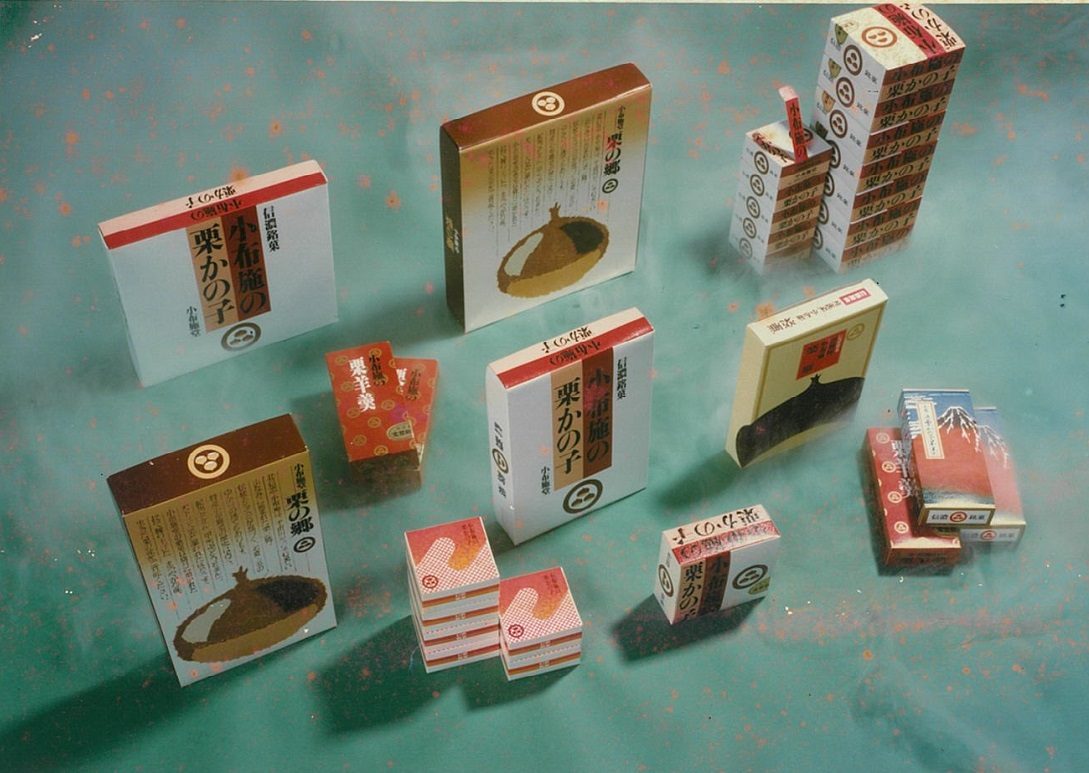

昭和30年代(左)、昭和40年代(右)の「栗羊羹」のパッケージ。

昭和40年〜47年に使用されていたパッケージは、昭和のグラフィックデザインの先駆者であり、長野県出身の原弘氏がデザインを手がけている。

また市村さんは、今から40年ほど前、店や工場、住宅が混在しながら町づくりをする「町並修景事業」を進め、小布施町を全国的な観光の町に発展させた立役者でもある。長野県出身の建築家・宮本忠長氏をコーディネーターとして迎え、建物だけでなく庭などの景観まで総括的に設計し、保存するだけでない、“今を生きる”町づくりの成功例となっている。こうした市村さんの先見の明や実行力は、先代から脈々と受け継がれているのかもしれない。

1987年に建築された風格ある<小布施堂 本店>。隣接する「北斎館」を皮切りに、「町並修景事業」として1976年から一帯の建物の設計を長野県出身の建築家・宮本忠長氏が手がけたことでも知られる。

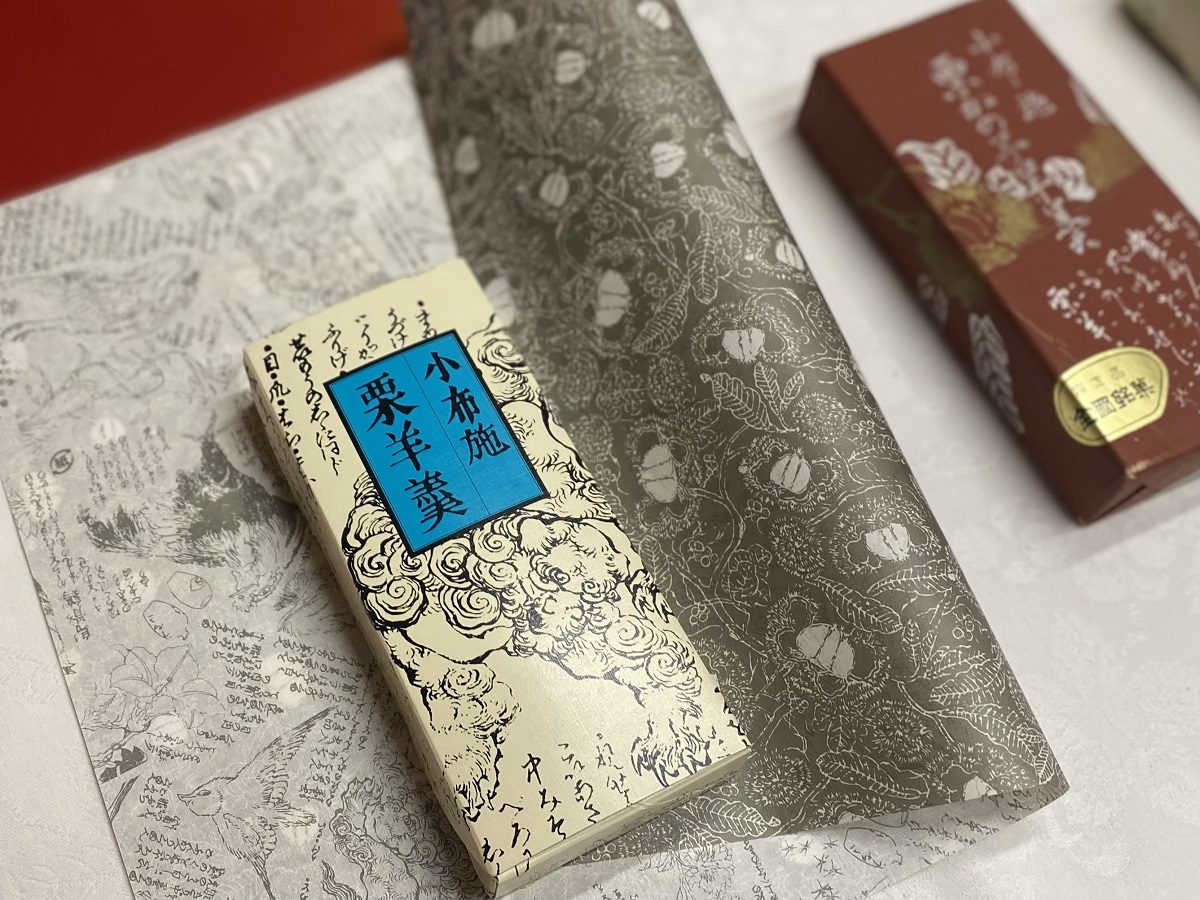

包装紙のオモテ面や缶の表面にデザインされる栗の絵柄は、国立博物館に所蔵される手箱の図柄を元にしたもの。裏面は小布施と縁の深い葛飾北斎が晩年に描いた手本書「絵本彩色通」から絵と文章が抜粋されている。

「うちで “あん”と言えば小豆でなく、栗あんのこと」。

さて、いよいよ看板商品の「栗鹿ノ子」のお話へ。材料は昔も今も変わらず、栗と砂糖のみ。保存料や着色料も一切不使用。味わいの“命”となる栗あんは、最も風味の良い瞬間をあんにするため、収穫期の9月中旬から10月中旬頃までに採れる新栗のみを使い、1年分を仕込む。

小布施町内には自社の栗畑が点在する。こちらはまだ小さな実をつけたばかりの7月の様子。

収穫期を迎え、みごとな実をつけた小布施産の栗。大粒で甘みが強いのが特徴だ。栗は通常、イガの中に3つの実が育つことから、店の店章も3つの栗に。

小布施町は4km四方の小さな町ゆえ生産量に限りがあり、全商品分の栗はまかないきれないため、現在は地元産のほか熊本や茨城の良質な栗を生産者から直接仕入れて使用している。丹沢や筑波、銀寄(ぎんよせ)と行った品種の違いや、早生、中生、晩生と収穫時期で風味も刻々と変化するという。

「うちでは“あん”といえば、小豆あんでなく栗あんのことを指します。製造責任者の仕事は“手わざ”だけじゃなく、どの瞬間に、どの産地の栗をどれだけ仕入れ、それをどう<小布施堂>の栗あんに仕上げていくか。そうしたあらゆるファクターが頭に入っていて、40日間最良の判断をし続けなければいけない。『栗のおかげ、栗のせい』とよく言うのですが、うちの栗あんはそうした総合的な配慮の上で生まれる味なんです」(市村さん)

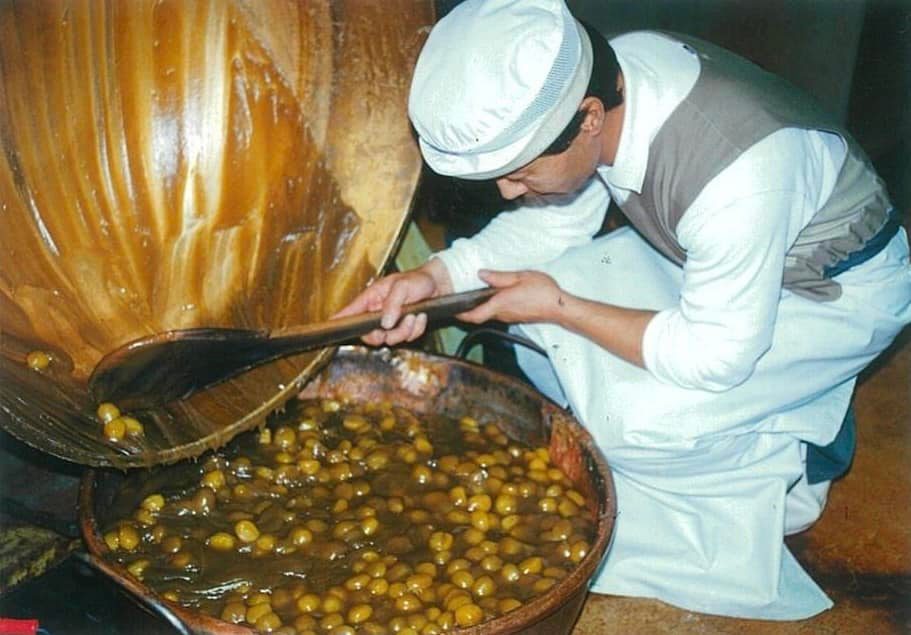

栗鹿ノ子の製造風景。栗の風味を損なわぬよう、短時間で火を入れ練り上げていく。

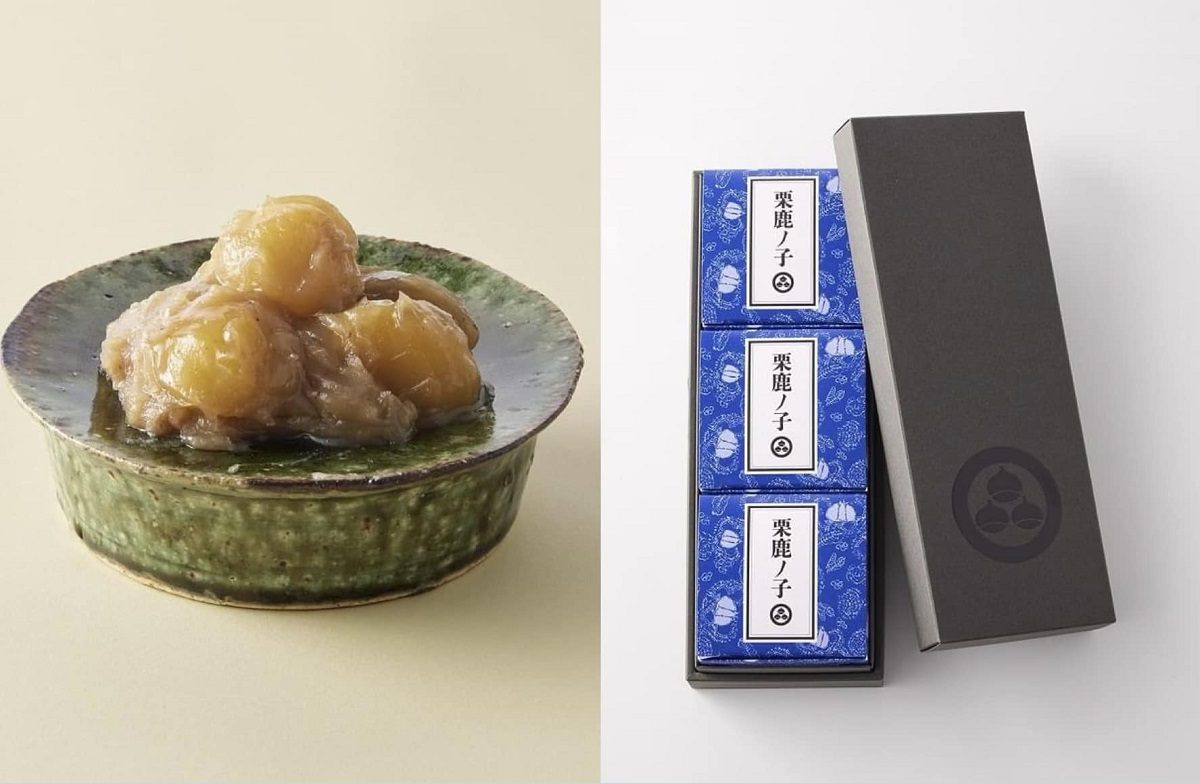

栗あんに栗の実を丸ごと絡めた様子が子鹿の斑紋に似ていることから、「鹿ノ子」の由来に。

未成熟や欠損のある栗は雑味の要因となるため丹念に取り除き、良い材料だけで作ることで、<小布施堂>ならではの絹のようになめらかで透明感のある栗あんが誕生する。「もちろん製造長を信頼していますが、相手が自然という生き物である以上、毎年この40日間が不安で堪らないんです」と笑う市村さん。

モンブランや羊羹など、多彩な和洋菓子が揃っているが、まずは伝統銘菓「栗鹿ノ子」の缶を開け、<小布施堂>が誇る栗あんの滋味を存分に味わってほしい。

栗鹿ノ子 ミニ(缶入り80g×3個)1,955円

毎秋9月から10月にかけて収穫する採れたての新栗を使って練り上げる栗あんに、栗の実を丸ごと加えた代表銘菓。濃厚で香り高く、艶やかな栗あんこそ<小布施堂>が誇る伝統の味。こちらは便利な食べ切りサイズ。ほかに(小)270g 1,728 円、(大)430g 2,614円もある。著名デザイナーが手がけるパッケージも<小布施堂>の魅力の一つで、2017年に一新したパッケージデザインは、原研哉氏が担当している。

朱雀モンブラン(1個)2,700円 ※秋から冬の期間の限定販売。

栗あんを糸状に細く絞り、たっぷりと纏わせたモンブラン。タルト生地を土台に、中には渋皮栗と栗あん、スポンジ、生クリームが。作りたての栗あんの風味が口一杯に花ひらく。

栗鹿ノ子羊羹(缶入り300g)1,901円

栗あんと寒天だけで練ったなめらかな羊羹に、栗の実をたっぷりと加えた「栗鹿ノ子羊羹」。小豆のあんを使わない、栗だけで作り上げる究極の栗羊羹だ。缶は側面をクルクルと巻き取りながら開けるタイプ。

かのこ三味(3缶入) 2,279円

ほくほくとした食感と素朴な甘さを引き出した「くがね鹿ノ子」(きん)、<小布施堂>伝統の蜜のように艶やかで濃厚な栗あんの「栗鹿ノ子」(ぎん)、まろやかで甘さ控えめ、パンに塗っても美味な「まろやかのこ」(どう)という、個性の異なる3種を詰め合わせた鹿ノ子の食べ比べセット。自分好みの味が見つかるはず!

おせち鹿ノ子(270g)2,106円

おせち料理との調和を考えて、すっきりとした味わいに仕上げた「おせち鹿ノ子」。金色のパッケージも華やかで、お歳暮や新年のご挨拶にも喜ばれる。

こんな新たな楽しみ方も! 「かのこ三味」アレンジレシピ

<小布施堂>では、幅広い世代が栗鹿ノ子に親しんでいただくため、スイーツとしての食べ方を提案している。ここでは3種の栗鹿ノ子の食べ比べセット「かのこ三味」を使ったアレンジレシピをご紹介。

伝統の味わい「栗鹿ノ子」、甘さ控えめの「まろやかのこ」、ほくほくとした食感の「くがね鹿ノ子」という、それぞれの個性を活かした3つのデザートに。ほんのひと手間加えるだけで、鹿ノ子の楽しみ方がぐんと広がる。

①栗鹿ノ子_栗鹿ノ子アイスクリーム

【作り方】

「栗鹿ノ子」1、バニラアイスクリーム3の割合で用意し、香りづけにラム酒を少々振って2つを混ぜ合わせる。再度冷凍して盛り付ければ、栗鹿ノ子アイスクリームに。

②まろやかのこ_栗鹿ノ子サンド

【作り方】

「まろやかのこ」と甘さ控えめにしてホイップした生クリームをクロワッサンにサンド。仕上げにクロワッサンの表面にパウダーシュガーを振って完成!

③くがね鹿ノ子_栗鹿ノ子トライフル

【作り方】

インスタントコーヒーを濃い目に溶いて作ったエスプレッソに適度な大きさにカットしたカステラを浸し、グラスに盛り付ける。その上に生クリームと「くがね鹿ノ子」を層のように重ねていき、最後にココアパウダーを振りかける。ここでも生クリームの甘さは控えめにするのがポイント。

Text : Yoko Fujimori

Photo: Yuya Wada