<カステラ本家 福砂屋> 熟練の〝手わざ〟が生み出す、しっとり馥郁とした味わい。

2022.10.31 UP

〝一人一貫主義〟伝統の手わざ。

長崎に本店を構える <カステラ本家 福砂屋>の歴史は、寛永元年(1624年)の江戸時代にまでさかのぼる。

長崎市の船大工町にある<カステラ本家 福砂屋>の本店。

寛永の寛永の初め頃、初代福砂屋が、長崎に来ていたポルトガル人からカステラづくりについて伝え聞いたことがきっかけという。以来、長崎カステラの製法を家伝継承し続ける。

「昔から守られているのは〝一人一貫主義〟です」と話すのは、東京工場長の中尾喜一さんである。カステラは簡単に言うと、卵を割り、白身を攪拌して、黄身と双目糖を加えてさらに攪拌。その後も上白糖、水飴、小麦粉を加えてそれぞれ念入りに混ぜ合わせた後、カステラを成型するための木枠に生地を流し込み、釜でじっくり焼き上げる、という工程を行う。一人一貫主義とはつまり、卵を手で割るところから、生地の流し込み、焼き上がりに至るまで、一人の職人がすべての工程を行うというやり方なのである。

独特な形状の銅製ボウルは、古くから用いられる同店オリジナルの道具の一つ。

「たとえば、カステラのしっとりとした美味しさを左右するのは卵の泡立て方にかかっています。でも、卵一つとっても個性は違う。白身と黄身の比率が違えば、白身を混ぜる力加減を変えて攪拌しなければなりませんし、その状態を見極めながら、次の工程へと進むというように、常に最終的な焼き上がりを想定しながら、一つ一つの作業を重ねる必要があるんです」

大きな泡立て器を駆使して、求める生地の質感になるよう攪拌し続ける。

ちなみに、卵の泡立て方には、別立法と共立法があるという。前者は白身だけを十分に泡立ててからほかの材料を加え、そのたびに丁寧に攪拌するという手法であり、後者は白身と黄身、その他の材料も一緒に攪拌する方法。同社が採用するのは手間暇のかかる前者である。ミキサーなどは使わない。大きな銅製ボウルに材料を入れながら、約15分ほど泡立て器で混ぜ続けなければならないというから、大変な力仕事である。しかも、混ぜ方一つ、泡立て具合一つ違えば、決してきれいな焼き上がりにはならないというから、いかに熟練の技術と感覚、職人としての勘が大切なのかが分かる。

さらに言えば、カステラに使う材料は卵と砂糖、小麦粉、水飴のみ。添加物はもちろん、水や牛乳も使わない。シンプル過ぎるがゆえに、ごまかしは効かないのだ。素材の質や状態を見極め、季節や天候、温度、湿度までも考慮しながら、繊細な手わざを一つ一つ確実に積み上げてはじめて<カステラ本家 福砂屋>のカステラになる、のである。

焼き上がったカステラは、湿度や温度の管理された製品倉庫で、一昼夜成熟させる。このひと手間で生地がしっとりと落ち着き、甘味とコクがより一層引き立つ味わいになる。

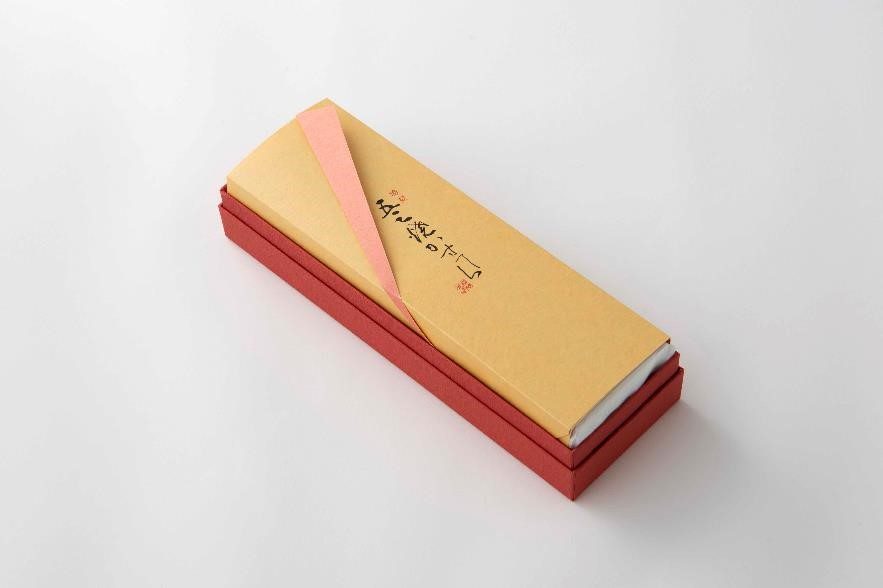

カステラ1号(1本)1,890円 0.6号(1本)1,188円

ちょっと贅沢なカステラと、いつでも楽しめる手軽なカステラ

カステラの風味をよりコク深く、濃厚に仕上げているのが「特製五三焼カステラ」だ。他メーカーにも五三焼はお目見えするが、同店が誇る五三焼の「五三」はそもそも中国において〝ふくよかな〟〝素晴らしく美味しい〟といった意味をもつ「五味」に由来する。スタンダードのカステラとの違いは「卵の黄身や双目糖を多く使い、小麦粉は少なく配合しています」(中尾さん)。卵の泡立て方が違うばかりか、焼くときの釜も違う。微妙な火加減の調節などが必要になるなど、より繊細で困難な作業を求められるとか。そのため、「特製五三焼カステラ」をつくることができるのは10年以上のベテラン職人だけ。量産のできない限定品である。

特製五三焼カステラ(1本)2,916円 ハーフサイズ 1,728円

一転、可愛い小箱パッケージが目を惹く「フクサヤキューブ」。こちらのコンセプトは〝いつでもどこでも楽しく食べられるカステラ〟だ。「時代の流れのなか、核家族化が進むなど、家庭のなかでカステラを1本食べきることが難しいという声を受け、2008年に登場しました」

フクサヤキューブ(1個)270円(5個セット)1,458円

コロンとしたパッケージを開ければ、小切れが2切れ入っている。そのままひょいとつまんでいただける手軽さが嬉しい。ちょっとした手土産に持参すれば喜ばれることはもちろん、仕事や家事の合間につまんでもよし、最近ではアスリートがエネルギー補給のためにと練習に持参するという。

ちなみに「フクサヤキューブ」のパッケージは季節や地域、イベントなどによってさまざまな展開を見せている。お祝いには紅白、仏事のときには銀白のパッケージを組み合わせるなどの相談にものってくれるとか。

長い刻を経て、時代が変わり、人々の暮らしも様変わりしていく。そんななかでも、安定した安心の美味しさは変わらない。それこそ<カステラ本家 福砂屋>のカステラが、昔も今も、私たちを魅了する理由である。

撮影・岩本慶三

文・葛山あかね

![レブレ[デリ エ ブーランジュリー]](/content/dam/isetan_mitsukoshi/foods/foods/foods_s/column/rebure.jpg.transform/thumbnail/img.jpg)

![桂新堂[甘の味]](/content/dam/isetan_mitsukoshi/foods/foods/foods_s/column/keishindo.jpg.transform/thumbnail/img.jpg)

![青果[生鮮]](/content/dam/isetan_mitsukoshi/foods/foods/foods_s/column/seika.jpg.transform/thumbnail/img.jpg)