<豆源>江戸っ子のおやつとして愛されて150余年、素朴だからこそ際立つ、豆菓子の奥深さ。

2024.3.1 UP

本店の店頭で手作りされる、名物「南京糖」と「塩おかき」。

<豆源>の豆菓子は、いつ、どこへお持ちしても喜ばれる東京の代表的手みやげの一つだ。1865(慶応元)年に麻布十番で創業した当初から、扱うのは豆菓子一筋。屋号は初代・駿河屋源兵衛(するがやげんべえ)の名から付けられた。

「庶民のおやつとして大豆やえんどう豆、そら豆などの炒り豆を販売していたのが始まりだそうです。お店は創業当時から麻布商店街に面したこの場所。麻布十番界隈は江戸時代から続くお店が多いんですよ」と、本店の店長・八尾谷篤さん。かつて関東大震災や東京大空襲で大火に見舞われた際、先人たちは「暖簾と砂糖さえあれば店を続けられる」と大切に守り抜いたのだそう。

昭和30年ごろの店舗の風景。看板に「いり豆」の文字のほか、お馴染みの鳩のロゴも見える。木枠のガラスケースにディスプレイした豆菓子を量り売りしていた時代で、当時は豆を新聞紙に包んで手渡していたとか。

店長の八尾谷さんは16年前に入社して以来、新作のレシピ開発だけでなく本店の厨房で製造も担当。店頭に設置された厨房で昔ながらの名物「南京糖」と、豆菓子と並ぶ人気商品「揚げおかき」を日々手作りする。今や全国区の知名度を誇る<豆源>の代表作が、ごく少数の職人でコツコツと作られていることに驚かされる。こうした出来たての味をお目当てに本店へ足を運ぶ常連も少なくないのだ。

店で最も歴史ある商品の一つ「南京糖」は、南京豆(ピーナッツ)に糖蜜を衣がけしたシンプルで素朴な菓子。上白糖または黒糖に少しの水を加えて銅鍋でふつふつと煮立て、水飴の状態になった瞬間に豆を投入して木べらで素早く絡めていく。最良の瞬間に豆を投入するのが味の決め手となり、糖蜜がゆるくては豆が湿気って歯ごたえが無くなり、逆に固過ぎても豆に絡まない。意外にも明確なレシピは存在せず、表面の泡の立ち具合や木べらで掬った時の粘度など、職人によって投入の瞬間を見極める方法が異なるそうだ。店長の八尾谷さんも「口数の少ないシャイな職人さんが多いので(笑)、先輩の仕事をひたすら見て覚えた」とか。

徳用 南京豆(180g)378円

歴史ある商品の一つ。柔らかな甘みとカリカリとした食感はシンプルでいて飽きの来ない名品。筆文字が踊る紙袋も風情がある。

「南京糖」を製造中の本店店長・八尾谷篤さん。15年前の入社時から製造に携わり、技術は先達の職人さんの仕事を「見て」覚えた。

銅鍋で上白糖を火にかけて煮詰め、ピーナッツを投入して絡めていく。ベストの瞬間を見極めるのが職人の腕だ。

銅鍋を火から下ろし、一気に練り上げて糖蜜を絡める。瞬く間に糖蜜が固まり重量感を増すので、なかなかの重労働。

「南京豆」の砂糖掛けは黒糖を使ったバージョンも。黒糖は上白糖よりもミネラルなどの成分が多いため、仕入れ時期によって個体差があり、日々同じ味に仕上げるのが難しいそう。先端が磨り減った木べらは使い込んでいる証し。

火を入れて泡立ち、水飴状になった黒糖。上白糖よりも粘度が高いため、豆を絡ませる作業では3倍にも重く感じるとか。さっぱりと上品な甘みの上白糖、ミネラルを感じコクのある黒糖とそれぞれに魅力がある。

粗熱が取れたらその場で袋詰めに。まさに出来立ての味。

もう一つの「塩おかき」は、1982(昭和57)年に現在の本店ビルが完成した際、厨房で作る新名物として登場したもの。今や煎餅店でも仕入れた生地を使うのが主流になっている中、自社工場で餅生地から作っており、この自家製生地の味わいが何よりの魅力。さっくりと弾ける生地はほどよい塩みとともにもち米の甘みが広がって、思わず手が止まらなくなる。

塩おかき(大)(180g)756円

店頭で職人が手作業で揚げる看板商品。サクサクと歯切れのよい生地と香ばしさに惚れ込み、リピートする常連も多い。

「塩おかき」は、自社で搗いたこだわりの餅生地を約240℃の高温できつね色に揚げていく。油は米油1:ごま油1のブレンドで、これが香ばしさの黄金バランス。

揚げたてのおかきに塩をまぶす妙技もガラス越しに眺めることができる。夏場の厨房は灼熱に!

<豆源>の代名詞、看板豆菓子がおいしい理由とは。

そして<豆源>でトップの人気を誇るのが、40年ほど前に誕生した「おとぼけ豆」や「梅落花」といった豆菓子シリーズ。世にあまたある豆菓子と一線を画するのは、やはりあのサクサクしょりしょりとした小気味いい衣の歯ごたえだろう。これは原材料に「寒梅粉」を多く使用することで生まれる食感だ。ちなみに寒梅粉とはもち米を餅生地にして焼き、乾燥後にきめ細かな粉状にしたもの。

「小麦粉や餅粉で作られている豆菓子をよく見かけますが、もっと固い食感のはず。寒梅粉を使うことでよりサクサクと空気を含んだ歯ごたえに仕上がります。意外に知られていないのですが、製造工程は金平糖の作り方に似ているんですよ」(八尾谷店長)。

まず、回転するドラの中に豆を入れて粉をまぶし、次に接着の役割を果たす糖蜜をかけ、この2つの工程を繰り返して豆の周りに生地の層を作っていく。単に寒梅粉を溶いた生地をまぶして焼いたのでは、あのきれいな球体は生まれない。使用する豆類も形状から最も適した品種を選んでおり、例えば「おとぼけ豆」には南アフリカ産の丸く小さな品種のピーナッツを使うことで、きれいな球体に仕上げることができるのだとか。「南京糖」とはまた違った、手間と技術が生かされているのだ。

豆菓子の人気ベスト3

右から

おとぼけ豆(1袋/100g)378円

梅落花(1袋/105g)378円

抹茶(1袋/105g)432円

「おとぼけ豆」は、売り上げNO.1を誇る代表作。青海苔、きざみ海苔、海老粉の3種類入りで、磯風味の程よい塩みが無限ループに。「梅落花」は梅紫蘇風味のほのかな酸味が爽やか。「抹茶」は生地に抹茶をふんだんに練り込んだリッチな味わい。和三盆をブレンドした上品な甘みとともに抹茶の苦味がふわり。

本店の店内には、50種類を超える豆菓子の全アイテムが揃う。

種類豊富な豆菓子には、伊勢丹新宿店のために開発したという貴重な限定フレーバーもある。

(右)カマンベール カシュー(左)ペッパーバジル マカダミア(各1袋/120g)540円

カシューナッツをカマンベールの生地で包んだ「カマンベール カシュー」。生地にまぶした黒胡椒とドライバジルがマカダミアナッツと好相性の「ペッパーバジル マカダミア」。どちらもワインやハイボールなどお酒の“アテ”に最高!

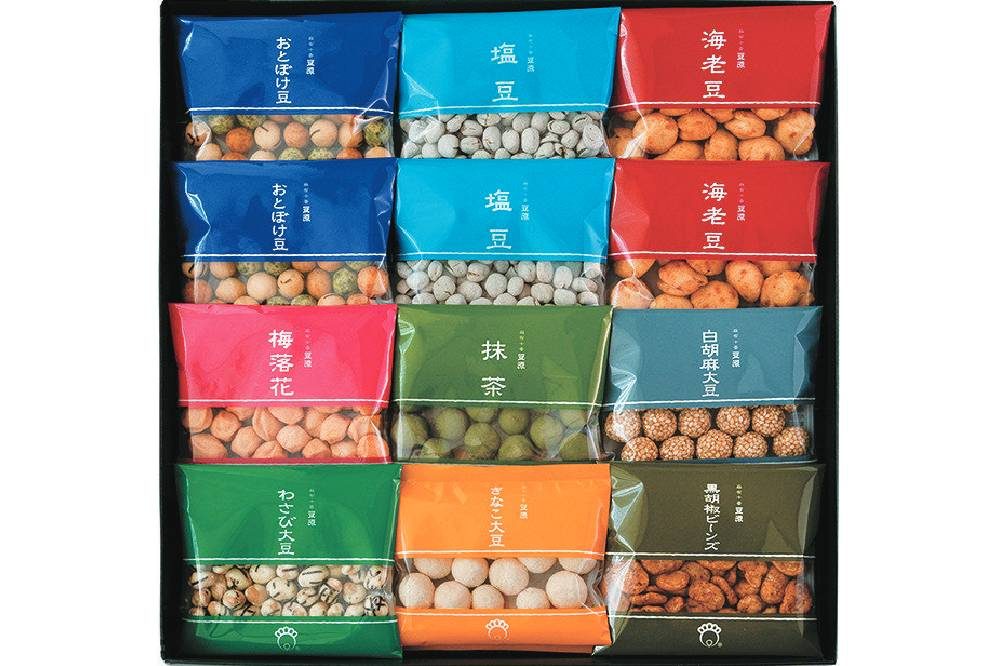

豆好み(24袋入)3240円

ギフトに喜ばれる詰め合わせ「豆好み」。おとぼけ豆、梅落花、抹茶、海老豆、わさび大豆、白胡麻大豆、きなこ大豆、黒胡椒ビーンズ、塩豆という人気の9種類を、食べきりサイズの小さな袋に詰めた使い勝手のいいセット。

「麻布十番は寺町ということもあり、お彼岸やお盆に集まって家族三代で<豆源>のお菓子を食べてくださっている常連さんも多いです。そんな世代を問わず楽しめるのがうちの商品の良さかもしれません。だからこそ流行りを追うよりも、お客様に長く親しまれる味を作っていきたいですね」と八尾谷さん。

江戸の時代から家族の団欒の真ん中にあり続ける<豆源>の豆菓子。素朴で気負わず、真面目な味わいが、相手を選ばぬ手みやげとして広く愛されるのだろう。

本店は麻布十番駅から徒歩5分、麻布十番商店街の中ほどにある。向かって左側に「南京糖」などを製造する厨房がある。

Text : Yoko Fujimori

Photo : Yu Nakaniwa,Yuya Wada