<鶴屋𠮷信>京都・西陣の地で220年。京観世から果の彩まで、代表銘菓を辿る。

2023.3.10 UP

「ヨキモノ」を創る――。代々伝わる教えのもと、京観世、柚餅、つばらつばらなど、いくつもの銘菓を生み出してきた<鶴屋𠮷信>。京都・西陣で1803年に創業した京菓子司の歴史を辿りながら、代表銘菓の魅力を紐解く。

「本店近くにある能楽ゆかりの井戸、観世井から発想した京観世」

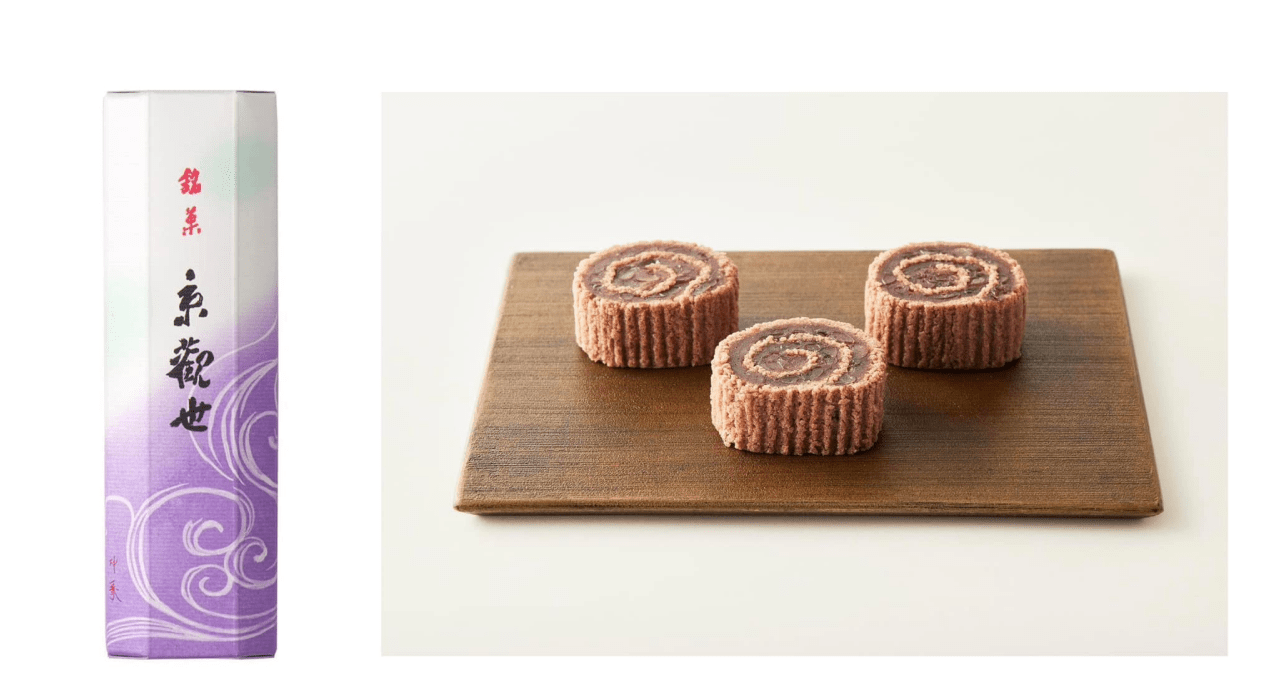

京都・西陣で220年続く<鶴屋𠮷信>には、この地に縁の深い菓子がある。それが、1920年(大正9年)に誕生した「京観世」である。本店の程近くに、“龍が舞い降り、美しい波紋を描くようになった”という言い伝えが残る、能楽 観世家の井戸、観世井がある。せっかく近くにあるのだから、この井戸にちなんだ菓子を作れないだろうか。そう考えたのが、菓子作りの名人だった4代目。やがて、村雨(そぼろ餡)と小倉羹を重ねてくるりと巻き、井戸に渦巻く観世水の文様を表したこの菓子を考案したという。

その年、いちばん良い産地の大納言小豆を使い、粒を残して炊き上げた小倉羹を、村雨に重ねる。

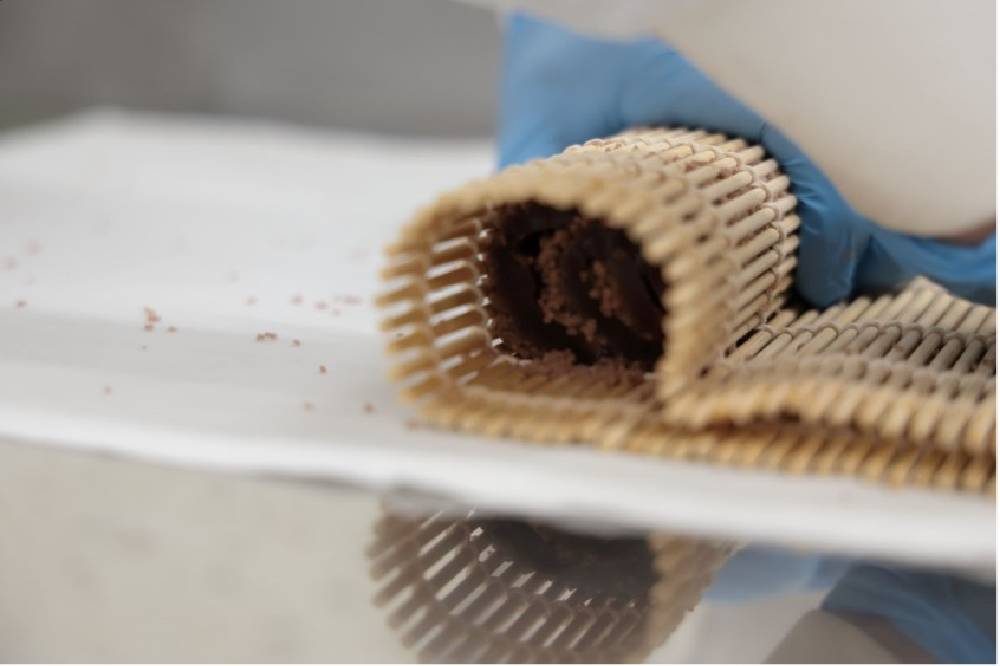

100年経ったいまも、配合は変わらない。硬めに炊いた餡に米粉や小麦粉を練り込み、そぼろ状にした村雨生地を、ふんわり平らにならして蒸す。そこに粒を残してしっとりと仕上げた大納言小豆の小倉羹を流し込み、巻き上げる。ただ重ねるのではなく、くるりと巻いてあるところが、「京観世」の醍醐味であり、難しいところ。村雨が崩れないように、でも、ふんわりと、口の中でほろほろとほどけるような食感に巻くのは、微妙な力加減が要求される繊細な作業。機械では叶わず、いまも巻きすを使い、ひと棹、ひと棹、職人が手作業で巻いている。

素早く巻き上げて、最後にキュッと抑えて仕上げる。

観世井にまつわる伝説を意匠にした「京観世」は、生菓子のような繊細な食感とやさしい味わいが評判に。<鶴屋𠮷信>に欠かせない代表銘菓となり、いまに続いている。

京観世(1箱)(ハーフサイズ2包入)1,728円

堂本印象の筆による観世水の文様が美しい紙箱入り

「明治初年から続く名物『柚餅』は、配合の間違いから生まれた」

<鶴屋𠮷信>が生み出した銘菓は、「京観世」だけではない。その歴史は、銘菓とともにある。初代の鶴屋伊兵衛が、西陣の地に菓子屋を創業したのは、江戸時代後期の1803年のこと。折しも、京都観光がブームの時代で、京菓子のみならず「京都」を意識した産品が大きな発展を遂げたころ。<鶴屋𠮷信>もまた、上菓子屋仲間(幕府によって、白砂糖の使用が許可された菓子屋組合のこと)の一員として、菓子作りに精進する。そして、1868年(明治初年)、3代目の時に誕生したのが、こちらもいまに続く銘菓「柚餅」だ。ふわふわでもちもちとした独特な食感を持つこの菓子は、実は失敗から生まれたのだという。

本店に掲げられているのは、戦火を超えて復刻した緑青胡粉押しの欅(けやき)の大看板。「柚餅」の文字は、こちらの菓子のファンだったという文人画家、富岡鉄斎の筆によるもの。

柚子を使った棹物を作っていた職人が、ある時、材料の配合を間違えてしまう。できあがった菓子は、やわらかすぎて棹物にはならなかったものの、いままでにない食感。これをなんとか菓子にできないかと考えた3代目が、試行錯誤の末に作り上げたという。柚子で風味をつけた求肥をひと口大にし、和三盆糖をまぶしたこの菓子は、やがて評判となり、店を大きく発展させた。ちなみに、日本を代表する文人画家の富岡鉄斎(とみおかてっさい)も、この柚餅の大ファンで、本店に掲げられた大看板の文字は、その縁によるものだ。厳選された滋賀羽二重餅のもち粉と新潟県産の米飴で作る秘伝の生地に、青と黄、2種類の柚子で作ったジャムを練り込んだ求肥に、徳島県産の阿波和三盆糖をまぶして仕上げている。

柚餅 個包装(100g)540円

「平成の銘菓、つばらつばらと、令和の新銘菓、果の彩」

時代は下り、平成へ。新たな代表銘菓を創ろう、と考案したのが、「つばらつばら」だ。万葉集に登場する“しみじみと、心ゆくまで”という意味の言葉を菓銘にしたこの菓子は、もち粉を使った焼皮が特徴的で、しっとりとしながらも、驚くほどもちもちとした食感が大ヒット。いまや、この菓子を主役に据えた「tubara cafe(つばらカフェ)」が、本店隣にできるほど、<鶴屋𠮷信>を代表する菓子のひとつになっている。

つばらつばら(1個)195円

桜と紅葉の時季には、パッケージも装いを変えて。

そして、味も見た目もいままでにない、新しい形の羊羹をと、令和になって誕生したのが、「果の彩」だ。専用の型に羊羹地を流し込むことで実現した、厚さ1センチにも満たない正方形の羊羹に、ドライフルーツやナッツを散りばめた3種。中でも、“うすべに”は、生地がさらに2層になっていて、すり琥珀からうっすらと透ける紅羊羹の、まさに薄紅色が美しい。味わいも、つるりとしたなめらかな舌ざわりの羊羹や、シャリ感のあるすり琥珀に、ドライフルーツのフルーティーな香りや食感が重なり、従来の羊羹とは違うおいしさだ。

果の彩(1箱3個入)(だいだい、うすべに、しょこら各1個)1,620円

「京都ならではの設えに目を見張る本店で、上菓子を見る、味わう」

100年続く菓子を大切に作り続ける一方、次の100年に向けた新しい菓子を提案する<鶴屋𠮷信>。その本店は、いまも変わらず西陣にあり、1992年(平成4年)、日本の美の感性がただよう和の空間に生まれ変わった。西陣の街並みに寄り添うようデザインされたという建物は、町家の様式に、数寄屋造りを取り入れたもの。「柚餅」「京観世」などが並ぶのは、樹齢数百年の栗の一枚板のショーケース。広々とした店内には、日本栂(とが)の腰掛け台が置かれるなど、京都ならではの設えが随所に施されている。奥には、京都の日本画家、上村淳之の筆による、屋号にちなんだ丹頂鶴の杉戸絵があり、2階にあがると、目の前で菓子職人が上菓子を作る様子が楽しめるカウンター「菓遊茶屋」が設けられている。

この日、カウンターに立っていたのは、<鶴屋𠮷信>で40年以上、和菓子を作ってきたという熟練の職人、水江政彦さん。

きんとん餡を籐を編んだ「通し」という道具でそぼろ状にし、丸めた粒餡に箸でふんわりとつけていく。

仕上げに、氷餅(餅を乾燥させたもの)をパラリと振って、松に降る雪を表現。これは粒餡に緑色のきんとんをのせた正月幕の内の菓子、若松。

生菓子とお抹茶 1,210円。季節の生菓子は2種から。

季節や行事に合わせて変わる上菓子は、京都らしく、表現しすぎない、抽象的な意匠のものが多いという。装いを変えて登場することが多いのは、きんとん。白餡をしっとりと炊いて色をつけた、きんとん餡を「通し」でそぼろ状に。その生地を、餡の周りにつぶさないようにふんわりとつけていく。ベテランの職人が、説明しながらも手際よく仕上げた、できたての上菓子の味わいは、格別だ。京都を訪れる機会があれば、ぜひ出かけてみてほしい。いつもの銘菓がまたひとつ、おいしくなるはず。

Text : Yuko Saito

Photo : Kunihiro Fukumori,Yuya Wada