<銀座あけぼの>生地も、豆も、あんも、こだわり抜いたロングセラー。

2022.10.29 UP

決め手は白玉粉。モチモチで絶妙なやわらかさが人気。

終戦直後の昭和23年、まだ焼け跡が残る銀座4丁目交差点近くに、冬はおしるこ、夏はかき氷の店として誕生した<銀座あけぼの>。店名には“新しい日本の夜明け”を願う気持が込められている。当時、貴重な砂糖を苦心して手に入れ、お手玉にはいっている小豆を集めてお汁粉を販売し、甘いものを渇望していた人々の心を和ませた。それから70年以上、<銀座あけぼの>は日本のお菓子の歴史の一翼を担ってきた。

「創業以来、時代の変化とともに新しいことに挑戦してきました」と工場長の工藤和弥さん。その言葉どおり挑戦によって生まれたお菓子は多い。そのひとつが20年以上にわたり生菓子で一番人気を誇る「白玉豆大福」だ。初めて口にすると、モチモチとしたやわらかい食感に驚くはず。豆も塩味ではなくほんのりと甘い。そして、きめ細かな餡とのバランスが絶妙で、よくある豆大福とはちょっと違う。一度食べたら忘れられなくなりそうなこのおいしさ。どのようにして誕生したのだろう。

白玉豆大福(1個) 249円 こしあん、つぶあん

餅粉と白玉粉を合わせて作ったコシがあって柔らかい大福。赤えんどう豆が壊れないよう1つ1つ熟練の職人が丁寧に作り上げる。

「当時、豆大福といえば、持ち帰って食べる頃には餅が固くなってしまうのが当たり前でした。そこで、なんとか作りたての柔らかさのままで召し上がって頂けるものが作れないかと開発に取り掛かったんです。試行錯誤を重ね、餅粉と白玉粉をある比率で合わせることに行き着きました。コシはあるけれど、モチモチしていて柔らかさがキープできる生地ができたのです。餅粉と白玉粉の配合の比率は秘密です」。さらに、豆大福の豆といえば塩味だが「白玉豆大福」の豆は甘い。「塩味にすると豆は固くなるので甘くて生地の質感に合う食感に仕上げました。餡とも合う程よい甘さ、柔らかさに仕上げるのために2度に分けて蜜につけるため、出来上がるまでに2日かかります」。柔らかい豆を柔らかい生地に混ぜ込む際は、生地が熱いうちでないと混ざらないため時間との戦いになる。豆を壊さずに生地のなかに均一に混ぜ込むのは容易ではなく、担当するのは20年以上の経験を持つ職人だ。

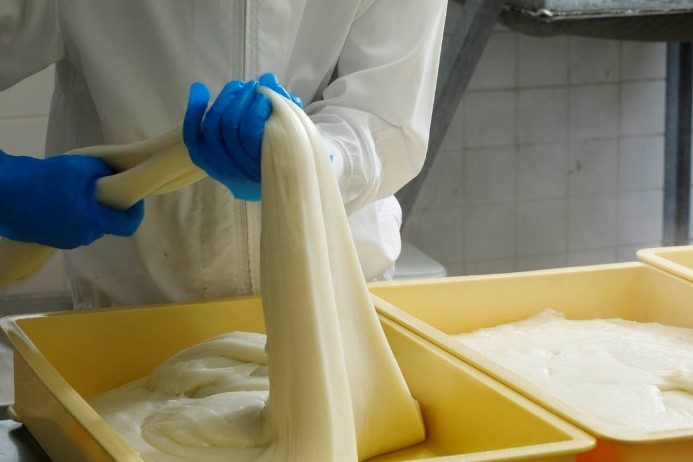

餅粉と白玉粉を合わせたばかりの熱々の生地。柔らかくてとろっとしている。熱いうちに番重(箱)に分け入れる。

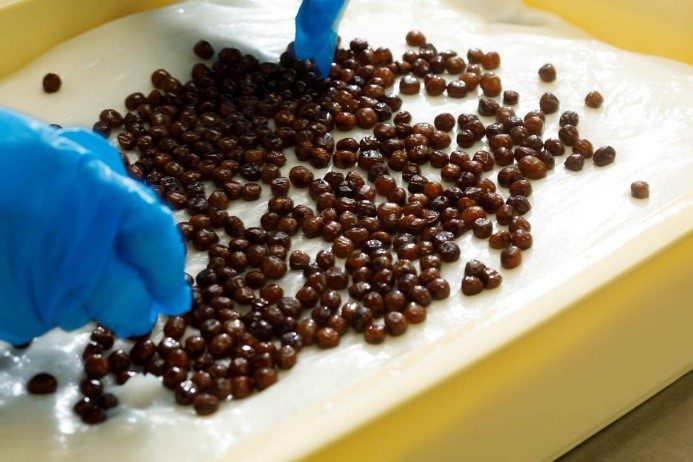

熱々の生地に赤えんどう豆を加える。生地と豆の比率は約5:1だ。

豆を壊さないように気を付けながら生地を何度も折りたたむようにして、均一に混ぜ込む。豆大福1個にだいたい12~14粒の豆が入るとちょうど良い食感になる。

餡を生地で包む。生地がやわらかいので、生地が下に落ち台形になりがち。熟練の職人は1個あたりおよそ10秒できれいに丸く包む。

できたての「白玉豆大福」。こしあんに目印の焼き印を押す。完成した「白玉豆大福」は1個およそ100g。手のひらにずしりとしたボリュームを感じる。

「白玉豆大福」は「つぶあん」と「こしあん」があるが、それぞれこだわりの製法で作られている。

「つぶあんは、より風味よく仕上げるために小豆の旨みたっぷりの煮汁を捨てずに煮含めています。また、真空で熱をかけ、短時間で水分を飛ばすことで加熱による色焼けのない、きれいな色のあんに仕上げます。こしあんは、原料となる生あんが傷みやすく風味が落ちやすいので、生あんから自工場で作り、鮮度を大切にすることで風味豊かなこしあんに仕上げています。また、濾す際に使用する濾し器は、一般的なものよりもさらに目の細かいものを特注し、きめ細かくなめらかな感触に仕上げています」。餡を生地で包んできれいな丸い形にする作業も10年以上務めている職人が担っている。こうして、モチモチの食感のやわらかい生地とアクセントになる豆、コクがあって舌触りのよいあんからなる「白玉豆大福」が完成する。

小さなもなか、チーズおかき……新しいお菓子を提案

栗の形をした小ぶりで可愛らしい「姫栗もなか」も “よりよいもの”を目指して1985年に発売されて以来、ロングセラーとなっている。当時、<銀座あけぼの>では栗がまるごと1個入った「栗もなか」が人気だったが、大きすぎるという声もあった。そこで、小さめで食べやすい栗入りのもなかを作ろうと、餡に刻んだ栗を入れた「姫栗もなか」を開発した。こちらも栗の風味を生かすために量を調節し、餡の小豆の選別や製法をサイズ感に合わせて独自に開発するなど、ざまざまなこだわりのもとで作られている。特にもなかの皮は、水分のあるもち粉=生もち粉を工場で餅に仕上げ、そこから仕上げる。そのためパリッとした口当たりとあんや栗との相性のよい食感となっている。

姫栗もなか(1個)162円

濃厚な小倉あんとまろやかな白あん、どちらにも刻んだ完熟栗が入った、小ぶりで食べやすいサイズ。

伝統的なお菓子を進化させ、新しい美味しさを提案する「銀座あけぼの」らしい製品に、チーズとおかきの組み合わせがある。

「『海苔チーズサンド』は約40年前、おはぎにも使われるもち米の濃い味わいが特徴の『みやこがねもち米』をさっくり焼き上げたおかきで、ほんのり甘いチーズクリームをサンドしました。さらに、「おかきといえば海苔だろう!」と海苔を巻いてみたところ、とてもおいしかったので商品化しました。さっくり焼き上げたおかきとチーズのコク、香り高い国産海苔の香ばしさはこれまでにない味のハーモニーです」。

海苔チーズサンド(16個入)1,080円

もち米の深い味わいが楽しめる「みやこがねもち米」のおかき。ほんのり甘いチーズクリームのコクと国産海苔の香りがよく合う。

1977年に登場した「味の民藝」は、それまで米菓は堅焼きが主流だったが、ソフトな食感が好まれる兆しがあったこと、そして、進物やギフトの需要が増えてきたことを受けて開発された、おかきとおせべいの詰め合わせだ。「黒豆おかき」などの伝統的な米菓のほか、「チョコアーモンド」といった新しさを感じさせるものなど12種類が詰まっている。ひとつひとつが型絵染や絣などをイメージした個包装に包まれ、ギフトにふさわしいお楽しみ感もあるが、そのなかでも、「チーズおかき」は開発当初から珍しさもあってとても注目されていた。

味の民藝(1箱22個入)1,620円

12種類の個性的なおかきとおせんべいの詰め合わせ。人間国宝・芹沢銈介氏による掛紙は春夏秋冬と飛の5種類。パッケージの掛紙が季節ごとに変わる。

季節のご挨拶やおみやげ、プレゼントとして贈ったり贈られたり。<銀座あけぼの>との思い出とともに大切な人の顔を記憶している方は多いのではないだろうか。創意と工夫、手間を惜しまずに作られたお菓子は、長く人に愛される。<銀座あけぼの>の「お菓子が満たすのはお腹ではなく心」という理念は、お菓子がもたらす幸せを追求する姿勢に生き続けている。

撮影・岩本慶三

文・塚本明子

![松阪牛専門 麻布日進[フレッシュマーケット]](/content/dam/isetan_mitsukoshi/foods/foods/foods_s/column/nikuj.jpg.transform/thumbnail/img.jpg)

![ケーファー[フレッシュマーケット]](/content/dam/isetan_mitsukoshi/foods/foods/foods_s/column/kk.jpg.transform/thumbnail/img.jpg)

![魚勢[フレッシュマーケット]](/content/dam/isetan_mitsukoshi/foods/foods/foods_s/column/uosei.jpg.transform/thumbnail/img.jpg)