伊勢丹新宿店 新宿出店90周年〜新宿の街とともに〜

2023.9.8 UP

場末の宿駅「内藤新宿」から、東京の一大商業地へ

現在の伊勢丹新宿店の目の前にある新宿三丁目交差点。この付近に通称「追分」と呼ばれる地点がある。「追分」はかつての甲州街道と青梅街道の分岐点で、江戸時代には一帯に五街道の宿駅「内藤新宿」が設置されていた。以後、内藤新宿は旅人相手の茶屋が軒を連ねる歓楽街として発展し、続いて明治時代に入ると、鉄道駅の「新宿駅」が開業。当時、発展途上にあった東京の西側へ向けた流通のターミナルとなって、急速な近代化への歩みを始める。

その新宿駅が開業したころ、神田旅籠町で1886年に創業したのが、後の伊勢丹となる呉服太物商<伊勢屋丹治呉服店>だ。同店が昭和初期に百貨店へと業態を変え、新宿へ移転した背景のひとつに、大正の終わりに起きた関東大震災がある。この震災は現在の中央区、千代田区周辺をはじめ、当時の商業的中心地に甚大な被害をもたらしたが、新宿から西のエリアは比較的被害が少なかった。特に新宿大通り(現・新宿通り)沿いには、古くから<新宿高野>、<新宿中村屋>といった商店が集まっており、震災後の暮らしを支える重要な役割を果たしたという。

関東大震災後(大正末期)の<新宿中村屋>店頭。関東大震災の被災民に緊急食料としてパンや饅頭を特価で提供していたという。(写真提供:新宿中村屋)

1932年ごろ、新宿駅東口から新宿大通り(現・新宿通り)を見た写真。右奥の大きな建物が三越、その向かいにあるのがほてい屋で、伊勢丹新宿店はこの翌年の1933年、ほてい屋の隣にオープンした。(写真提供:新宿歴史博物館)

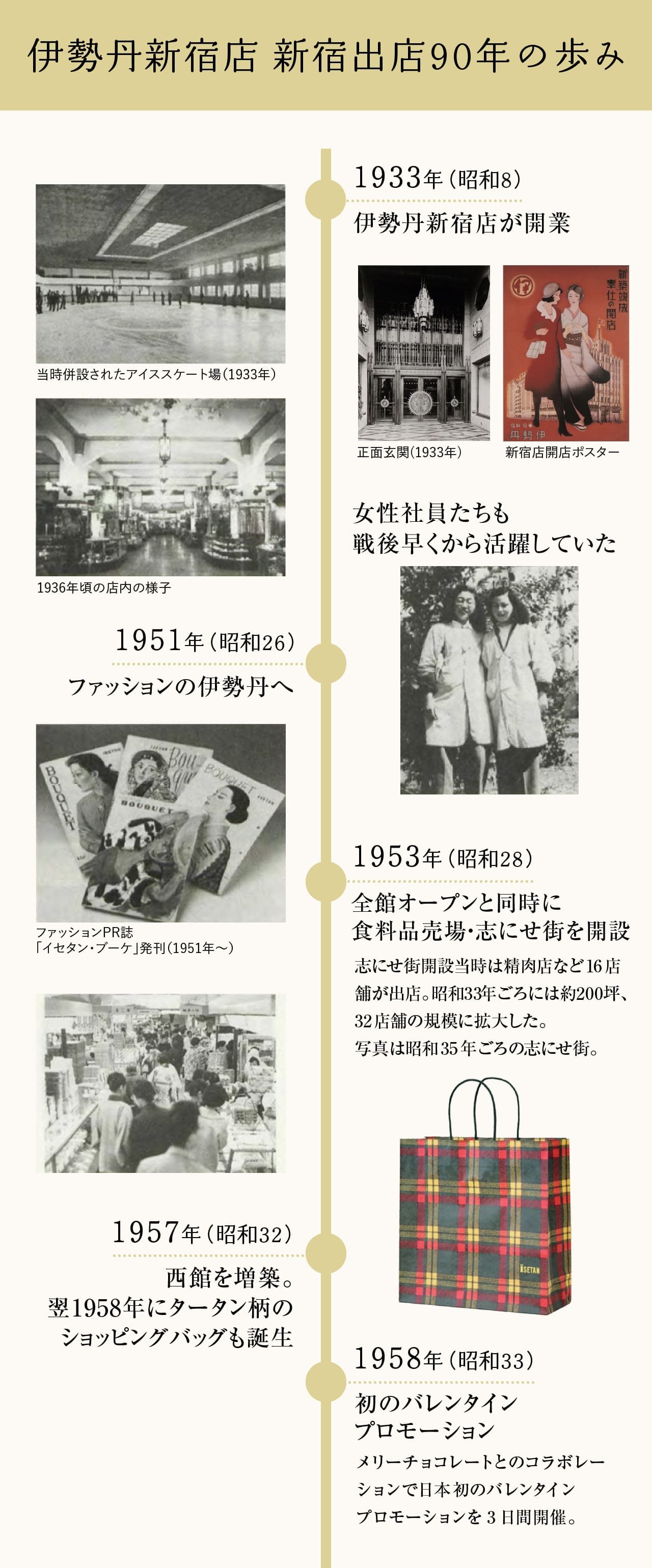

それから間もなく、三越などいくつかの百貨店が追分の交差点付近で次々と開店した。伊勢丹もこの波に乗り、1933年に地元の老舗百貨店・ほてい屋の隣に移転オープン。百貨店・伊勢丹新宿店として新たな一歩を踏み出す。

交通の便がいい新宿の百貨店は、震災を経て周辺の新興住宅地へ移り住んでいった若きサラリーマン家庭の買い物需要に沸き、付近の商店間の競争も次第に激化していった。伊勢丹新宿店もまた、開店わずか2年後にほてい屋と合併、売り場面積を拡大している。こうして追分の一角をなす百貨店として、長い歴史の幕を開けた伊勢丹新宿店は、間もなく昭和初期の激動の時代を迎えることとなる。

1932〜33年ごろの新宿大通り(現・新宿通り)、現在の新宿三丁目交差点付近。百貨店<ほてい屋>の隣奥に見える、建設中の黒い鉄筋の建物が伊勢丹新宿店。(写真提供:新宿歴史博物館)

戦後復興、新宿の百貨店としての再出発とチャレンジ

明治・大正から昭和初期にかけて、百貨店のみならず洋食店やカフェバー、各種の劇場なども続々とオープンした新宿。老いも若きも、多様な人々が集い交わるカルチャーの坩堝となりつつあったこの街のエネルギーは、あの東京大空襲をしても奪うことはできなかった。新宿駅付近もその大半が焼け野原となったが、伊勢丹をはじめとする一部のビルや街並みはかろうじて残ったという。同時に、東口から新宿大通り(現・新宿通り)付近にかけて瞬く間に巨大な闇市が広がった。そこには、戦後の大混乱と深刻なモノ不足のなか、必死に生き抜かんとする人々の姿があったのだ。

1946年の新宿大通り(現・新宿通り)。写真の左奥に伊勢丹新宿店、向かい側には闇市が開設されていた。道路の中央には都電が走っている。(写真提供:朝日新聞社)

伊勢丹新宿店もまた、街の復興を辛抱強く見守りながら、再びやってくる全館オープンの日に向けた新たな戦略に乗り出していた。その最も大きな施策のひとつが、「ファッションの伊勢丹」へのシフトだろう。米軍軍属夫人の服装に影響されたミリタリールックをはじめ、戦後の衣料事情の好転にともない、日本女性のファッションへの関心は急速に高まったといわれる。1951年3月に「トウキョウ ファッション1951」と銘打った大規模なファッションショーを伊勢丹で開催。業界初となる本格的なファッションPR誌『イセタン・ブーケ』を発刊した。

以後は欧米の百貨店のスタイルに学び、ヤング向けのカジュアルファッション、キッズ、ベビー服といった新たなジャンルを創出。個性ある売り場を次々と展開していく。それは時代の先端をゆく新宿の百貨店として、独自のアイデンティティを築き上げんとする大胆なチャレンジだった。

戦後復興期を経て、1953年に迎えた全館オープンのタイミングでは、現在の地下食料品フロアの原型となる<志にせ街>も開設している。オープン当初は16店舗だったが、5年後には2倍の32店舗と順調に売り場面積を拡大、1958年には日本初のバレンタインプロモーションを実施。今日、日本中のグルメが足繁く通う“デパ地下”の先駆けと言っても、決して過言ではないだろう。

1952年、「新宿区連合商店まつり」の一場面。(写真提供:新宿歴史博物館)

1955年ごろ、都電跡に平和な街並みを象徴するようなグリーンベルトが設置されていた新宿大通り(現・新宿通り)。このあと間もなく地下鉄丸ノ内線の工事が始まり、グリーンベルトは撤去された。(写真提供:新宿歴史博物館)

東京の“いま”を映し続ける、懐深き街

戦後は鉄道の普及にともない、新宿大通り(現・新宿通り)の様相も大きく変化していく。昭和初期まで人々の重要な足となっていた路面電車は、1948年に靖国通りへ移設。跡地には新宿駅から3丁目付近にわたってグリーンベルトが設置された。

安全で活気ある近代都市の象徴として地元商店街に熱望されたグリーンベルトは、区が施工したのち、以後の維持管理費を地元のいくつかの商店会で負担するという条件のもと建設されている。伊勢丹新宿店はこの事業に経費などの面で寄与を決定し、地元商店会との連帯を図った。以後、大通りの商店街は互いに切磋琢磨しながら、今日にいたる大きな発展を遂げていく。

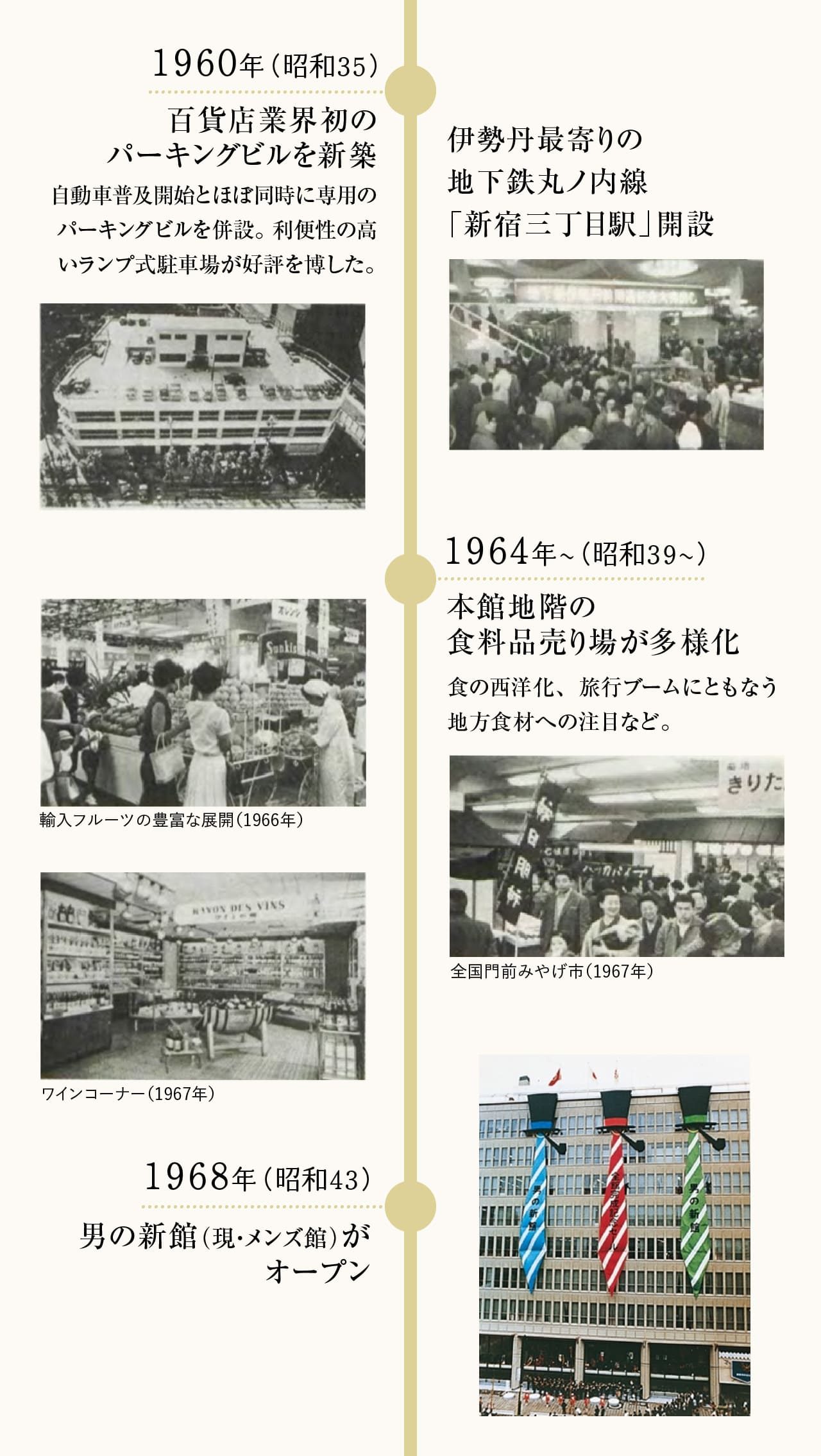

グリーンベルト設置から間もなくして、地下鉄丸ノ内線の工事もスタートした。1959年には、現在の「新宿三丁目駅」がいよいよ開業。大通りの地下には、新宿駅東口から伸びるメトロプロムナードも完成した。

翌1960年、伊勢丹新宿店は百貨店業界で初となるパーキングビルを新築。高度経済成長期を象徴するモータリゼーションの波をいち早くとらえた、広大なランプ式駐車場だった。休日にマイカーで新宿までドライブし、百貨店でショッピングを楽しんだり、老舗の洋食店で食事を楽しむ。昭和の豊かなファミリー像がここに生まれたのだ。

さらに1960年以降は、新宿副都心を皮切りに高層ビル街の開発が始まり、近代化がますます加速。伊勢丹新宿店が営業する大通りには、東京オリンピック開催にちなみ、現在まで使用されている「新宿通り」という通称が付けられた。

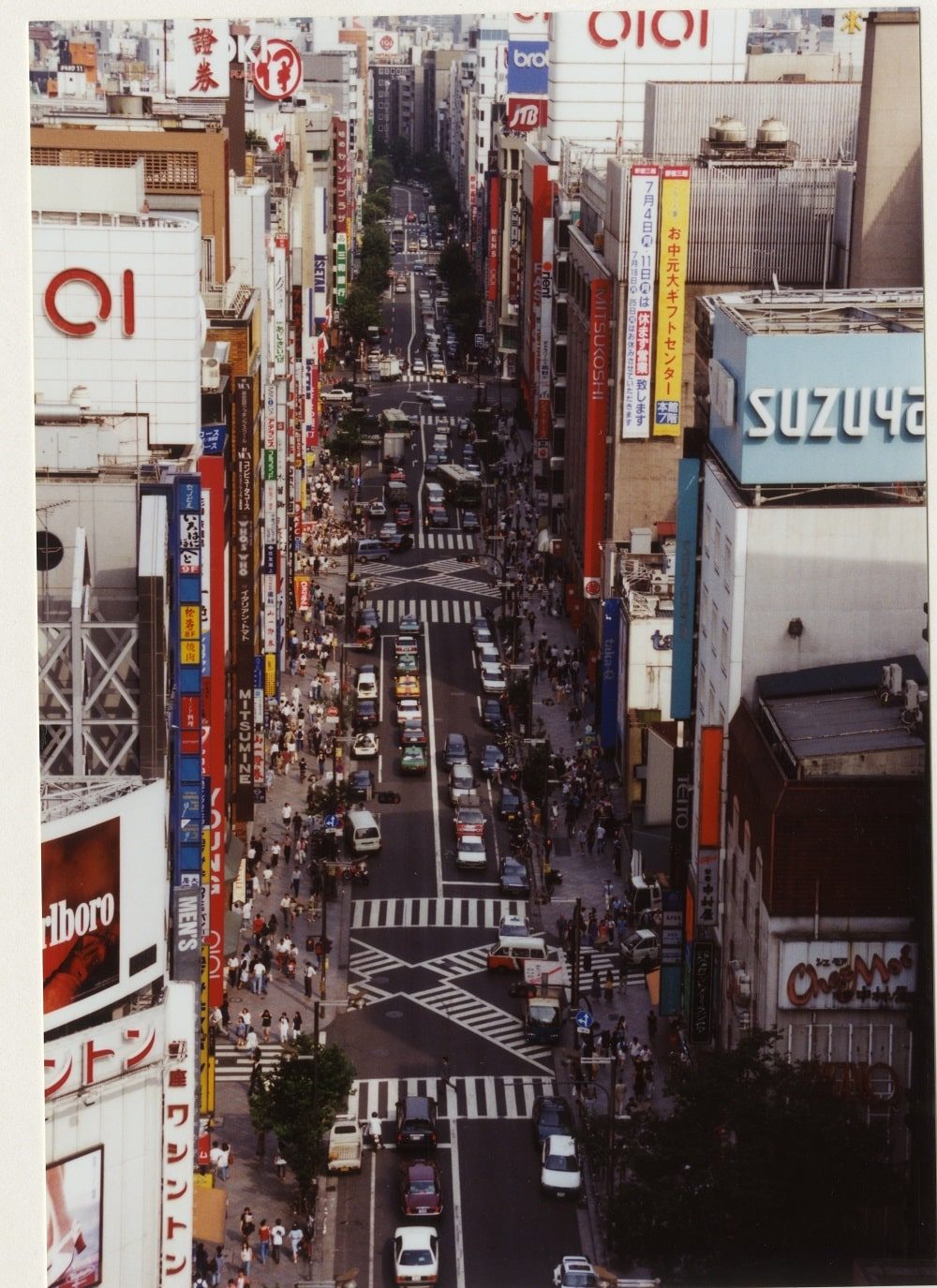

続く1970年代には、都内の主要繁華街で休日の歩行者天国が一斉にスタート。買い物客でにぎわう新宿通りも、銀座や池袋、浅草と並びその最初の実施対象となる。昭和後期から平成の時代にかけて、この街はもはや、東京のイメージそのものとなっていったのだ。

1963年ごろの、伊勢丹新宿店の屋上遊園地。このころ各地の百貨店で、屋上遊園地の建設がブームに。(写真提供:新宿歴史博物館)

1970年ごろの新宿通り、新宿三丁目交差点付近の歩行者天国の様子。(写真提供:新宿歴史博物館)

1994年、新宿駅東口方面から見た新宿通り。ファッションビルや大型家電店が立ち並ぶ。(写真提供:新宿歴史博物館)

休日に買い物を楽しむファミリー層や観光客、オフィス街で働く大人たち、映画館や劇場に足繁く通うカルチャー好き、ファッション感度の高い学生たち。巨大なビル街に今なお老舗が息づき、多種多様な人々が行き交う新宿通りには、江戸の昔から人と人が出会い、つながり、ときに助け合うといった精神が連綿と受け継がれている。伊勢丹新宿店もまた、その懐の深さに抱かれながら、時代の流れとともに新宿の百貨店として進化を繰り返してきた。

1957年、それまで包装紙がスタンダードだった日本の百貨店として初めて導入した、手提げ型のショッピングバッグはその密かな証だ。いまも変わらず使用されているあのタータン柄に、これからも新宿の街とともに歩んでいく、私たちの想いと歴史が刻まれている。

2023年、伊勢丹新宿店開業90周年。目指す100周年へ向けての歩みは、もう始まっている。