おいしさを創る。おいしさを届ける。~あめやえいたろう~

2024.2.16 UP

左から、榮太樓總本鋪 営業部 課長補佐・早川陽亮さん、榮太樓總本鋪 製造第一部 部長・鈴木千尋さん、伊勢丹新宿店 甘の味・茶の道バイヤー・西牟田桂介さん。

ほどけるような食感がたまらない「板あめ」の革新。200年守り続ける“飴”の常識を、自らの創意工夫によって超えていく。

200年超の歴史をつなぐ和菓子の老舗<榮太樓總本鋪>。その看板商品のひとつに“飴”がある。広く知られるのは、安政年間に生まれた「梅ぼ志飴」を筆頭とする、丸い缶入りの「榮太樓飴」。基本の原料は国産の良質なざらめと、さつまいも由来の水飴だ。

「飴は冷えるとすぐ固まるので、温度管理が難しい。砂糖と水飴を窯で煮詰めたら、焦がさないギリギリのタイミングを職人が見計らい、火からおろします。この手間暇が、甘さだけではない豊かな風味につながるんです」。そう語るのは、同社で20年以上も飴の製造現場に関わる鈴木千尋さん。製法は江戸の昔から基本的に変わらない。職人が飴を煮詰める大きなガス窯も、現代の一般的な量産工場ではまず見かけない設備だという。ゆっくりと空気を抜きながら冷やし固める「榮太樓飴」は、割れにくく、おいしさが長持ちすると評判だ。

飴を煮詰めるガス窯。

梅干しに似た三角形。「梅ぼ志飴」の選別。

すべての飴は同じ工場で製造している。

「そうなんです。飴は本来、口の中で時間をかけて楽しめるもの。一方でその常識をいかに壊すかというチャレンジをしたのが、<あめやえいたろう>の出発点でした」。

世界中でも稀に見る飴好きな日本人。この菓子を、未来へ向けて進化させることはできないか。そんな命題のもと、2007年に生まれた新ブランド<あめやえいたろう>の商品は衝撃的だった。みつ状の飴をグロスリップのごとくチューブに入れた、「みつあめ スイートリップ」。そして、味が長持ちするどころか、口に入れた途端にほろほろと溶けていく、「板あめ 羽一衣」。

定番、バイカラー、季節の味と種類も豊富。

「これは飴なのか、それとも新種の菓子なのか。そこをあえて定義せず、お客さまに自由に楽しんでいただけるような商品設計を目指しました」。営業部の早川陽亮さんは、そう当時を振り返る。特に「板あめ」は、サクサクの歯応えと、口中に香りと味わいがふわっと広がる軽妙な食感を実現するのに苦心を重ねた。初期より現場を見てきた鈴木さんは言う。「『板あめ』のベースには、生地にあえて空気を含ませ、崩れやすくした飴玉を使用するんです。これを型に置いて一定の温度でやわらかくしたところで、特殊な機械にかけて一気に水分を抜くと、あのほろりとした食感が生まれます。開発当初は製造過程で半分くらい形が崩れてしまい、作っては店頭へ運ぶという慌ただしい日々が続きました。いまはもう少し安定していますが、繊細な作業であることには変わりありません」。

空気をたっぷり含ませた飴玉を、1型につき2個ずつシリコン型に置き、熱をかける。

約10分後、やわらかく溶けた飴がこちら。

熱でやわらかくした飴をオリジナルの専用機械にかけて、一気に水分を抜いていく。

独自に開発した機械から取り出した、出来たての「板あめ 羽一衣 ソーダ」。特殊な製法で生地も崩れやすいため、一度に作れる数は限られている。

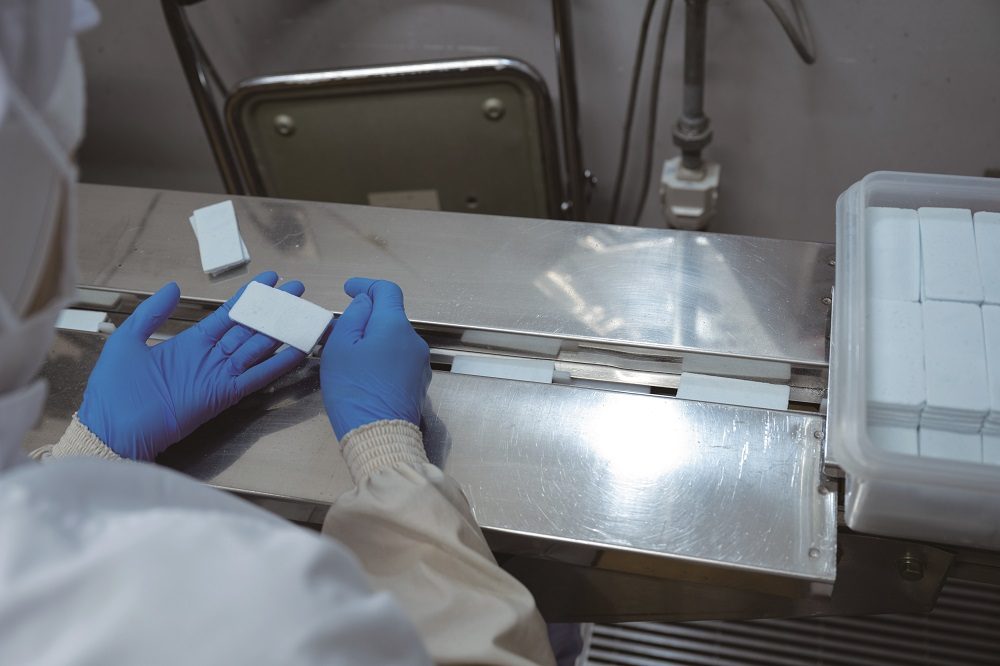

出来たての「板あめ」を型から手早く抜き、選別する作業を拝見。

バリを取ってきれいな長方形にするのも、大切なポイント。

出来上がった「板あめ」はその場で1枚ずつ個包装されていく。飴の成型からここまで、すべての工程に人の手がかかっている。

新定番「ソーダ」は、子どもや若者たちから人気を得ている。

そんな「板あめ」の中でも、昨年登場したばかりの新味が「板あめ羽一衣 ソーダ」だ。2019年に伊勢丹新宿店で実施した子どもたちへのアンケートをもとに生まれた、口の中でしゅわしゅわとはじけるソーダの味。和菓子ひと筋でやってきた同社にとって、ソーダは初めての味わいだった。バイヤーの西牟田もまた、この味わいのファンだ。「商品化まで2~3年かかっているんですよね。初めて食べたときは、本当にソーダのしゅわっとした感覚が広がることに驚きました。今回初めて現場を見て、シンプルなようで奥深い飴の魅力にますます惹かれています」。じつはこのソーダ味、いま製造が追いつかなくなるほどのヒット商品になっている。

<あめやえいたろう>板あめ 羽一衣 ソーダ(5枚入)432円

伊勢丹新宿店 本館地下1階 甘の味

「きっかけはSNSだったようです。飴をぽりぽりとかじる音を紹介した動画があって、若い方の間で“どこで買える?”と話題になったのだとか。本当にありがたい話です」と早川さん。なるほど、守り続けてきた伝統の飴を未来につなげるべく始まった<あめやえいたろう>の挑戦は、新しいものが好きな若い世代のアンテナに見事、引っかかった。

飴の常識を覆す、新たな価値の創造。老舗の技が、おいしさの未来を切り拓いている。

出来たてのしゅわっと感はまた格別。西牟田も思わず、頬が緩む。

写真:太田隆生

取材・文:小堀真子