一人で手軽に、小鍋料理。―樋口直哉さんの『料理のツボ』―

2023.11.17 UP

身も心もあたたまる鍋料理。鍋は昔から料理に使われてきましたが、鍋料理が生まれたのは七輪や火鉢の普及にともない熱源が持ち運べるようになった江戸時代。竈にかける大鍋に対して、食卓に運ぶ小鍋膳仕立てという料理が生まれ、楽しまれるようになります。

江戸時代の鍋料理は小さな鍋を食器として使うひとり鍋が主流でした。今でも老舗のどじょう鍋や桜鍋に名残が残っていますが、この形式は忙しい現代にもぴったり。今日は直径18cmほどの鍋で楽しめる小さな鍋料理をご紹介します。

鍋料理のコツはただ一つ「具を入れすぎないこと」です。鍋にはどんな具材を入れてもいいのであれこれ加えたくなりますが、主役となる「出汁がでる魚肉類」と「一緒に食べる野菜」が基本で、ここに+αでなにかを加える形がいいでしょう。

小鍋料理その1 牡蠣の白みそ鍋

<材料>

加熱用かき 100g程度

白菜 2枚

長ネギ 1/2本

白みそ 100g

水 300g

はじめにご紹介するのは牡蠣鍋です。牡蠣はみそと相性がいいので味噌仕立てにしました。

<作り方>

白みそを水で溶き、みそ汁を準備しておきます。あとから味噌を溶くよりもあらかじめ鍋つゆとして準備しておくと仕上がりが安定します。

具材となる牡蠣を洗っていきましょう。ボウルに入れ、塩小さじ1/2程度を加え、和えます。

流水で表面の汚れを洗い流します。塩で洗うことでぬめりがとれ、すっきりした味になります。

白菜は早く煮えるように葉と軸を分け、軸は繊維を断ち切るように6〜7mmの長さに切ります。葉は割合すぐに煮えるので、ざく切りにします。長ネギは斜め薄切りにします。

鍋に白菜と長ネギを入れ、はじめにつくったみそ汁を注ぎ、中火にかけます。

沸いてきたら弱火に落とし、3分間煮ます。煮汁が少ない気がするかもしれませんが、野菜から水気が出るので大丈夫。

3分経ったらかきを加え、2分煮ます。かきは煮すぎると縮んでしまうので注意。

かきに火が通ったら出来上がりです。分量を出していますが、具材は鍋からはみ出さない程度に入れ、煮汁と一緒に好きなように楽しめばいいのです。白みそは麹割合が多く、甘みがあるので冬に食べると温まります。

次に紹介するのは鶏塩鍋。さきほどはみそが入ったので水だけで仕立てましたが、こちらは鶏の出汁が効いたぜいたくな仕上がりです。

小鍋料理その2 鶏塩鍋

<材料>

鶏もも骨付きぶつ切り肉 200g程度(名古屋コーチン)

煮干し 3〜4本

塩 小さじ1/2

水 600ml

豆腐 1丁

クレソン 適量

<作り方>

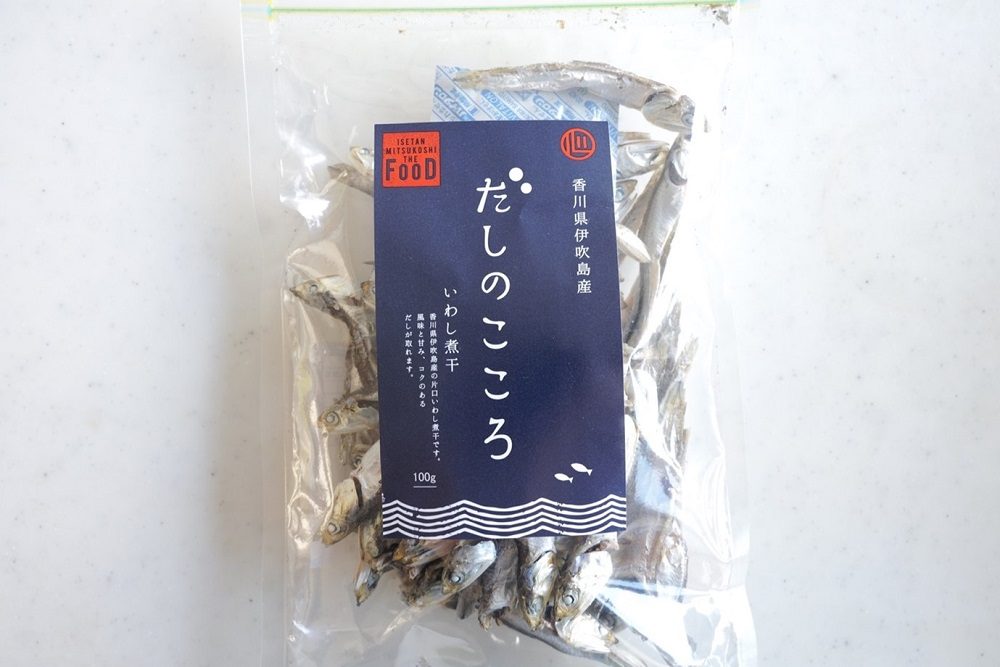

鶏だけでもいいのですが、今回はうま味の補強に煮干しを加えます。煮干しの代わりに昆布を入れてもいいでしょう。

煮干しはそのまま煮出してももちろんいいのですが、鶏の風味を生かすための下処理としてエラと内臓を除去します。

鶏肉、煮干し、水、塩を鍋に入れて、中火にかけます。

沸騰してきたら弱火に落とし、蓋をして45分煮ます。

あわせる具材として豆腐とクレソンを選びました。鍋にはほうれん草やせり、春菊や小松菜などの青菜が定番。数種類入れてもかまいませんが、最後に加えて火を通しすぎないようにしましょう。

45分経ったら適当な大きさに切った豆腐を加え、蓋をしない状態でさらに弱火で加熱します。豆腐が温まり、ふわりと浮いてきたら頃合いです。

クレソンを加えてさっと火を通したら出来上がり。

クレソンは一度に加えずに食べる分だけ火を通すようにしましょう。塩味をつけてありますが足りなければ塩を足します。鍋は自由な料理です。七味、山椒、黒胡椒、かぼすなどの柑橘類を添えてもいいでしょう。煮えた頃合いを見極めて、熱々を頬張るとこたえられないおいしさがあります。

最後に紹介するのは常夜鍋です。常夜鍋は豚肉とほうれん草をさっと炊きながら食べる料理。豆腐や油揚げを加えてもいいのですが、今日はシンプルに仕立てます。

小鍋料理その3 常夜鍋

<材料>

ほうれん草 100g程度

豚バラ肉 100g程度

水 450ml

酒 50ml

ポン酢 適量

(ごま豆板醤だれ)

練りごま 15g

お湯 大さじ1

豆板醤 小さじ1

砂糖 小さじ1

<作り方>

常夜鍋には長く煮てもパサつきづらい豚バラ肉があいます。しゃぶしゃぶ用薄切り肉を準備しましょう。ほうれん草は軸の先の硬い部分を切り落とし、4等分に切り、水で洗って土をおとします。半分に切っておくと食べやすいでしょう。

基本的にはポン酢で食べますが、変化をつけるためにゴマダレもつくっておきます。練りごま、豆板醤、砂糖、お湯を混ぜるだけです。

この段階ではごまの風味と豆板醤の辛さ、甘さがあるだけですが、あとからポン酢を加えるので心配ありません。

鍋に水と酒を沸かし、豚バラ肉とほうれん草を加えます。弱火で加熱し、やわらかく煮えたところから食べていきます。

基本的にはポン酢で食べますが、大根おろしを添えるとごちそうになります。

ポン酢をかけてからゴマ豆板醤ダレをかけると味に変化が出て食べ飽きません。鍋にはトッピングを添えてもよく、例えばキムチを刻んだものや塩とごま油、にんにくのすりおろしを加えたマヨネーズなどです。ひとり鍋なら夜遅く帰ってきても手早くつくれます。締めにご飯を入れたり、餅を煮たり、とアレンジを楽しんでください。

鍋料理はありあわせの材料でもつくれるもの。それぞれの鍋に分量を出していますが、あまり重要ではありません。一人分ではなく、二人分つくりたければ単純に2倍にし、鍋からはみ出さない程度の具材を入れ、煮えたところから味付けして食べていくだけです。洗い物も少なく、栄養バランスに優れた鍋料理は忙しい現代にこそ役に立つ料理なのです。

Text&Photo : Naoya Higuchi