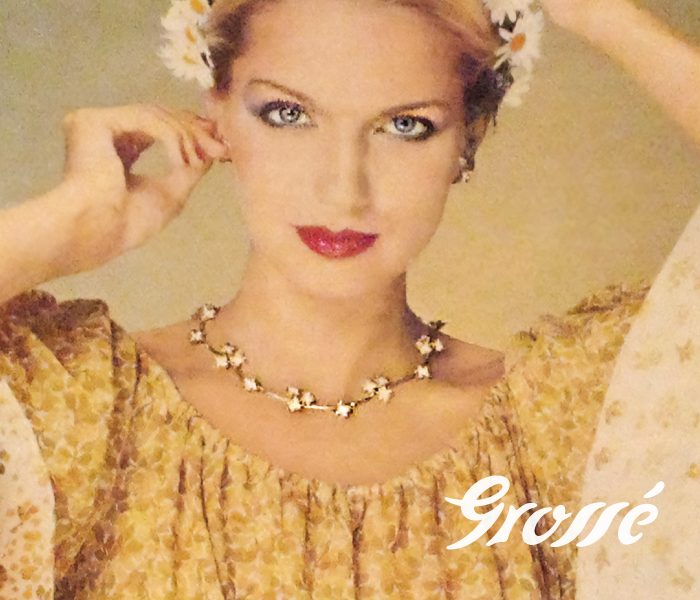

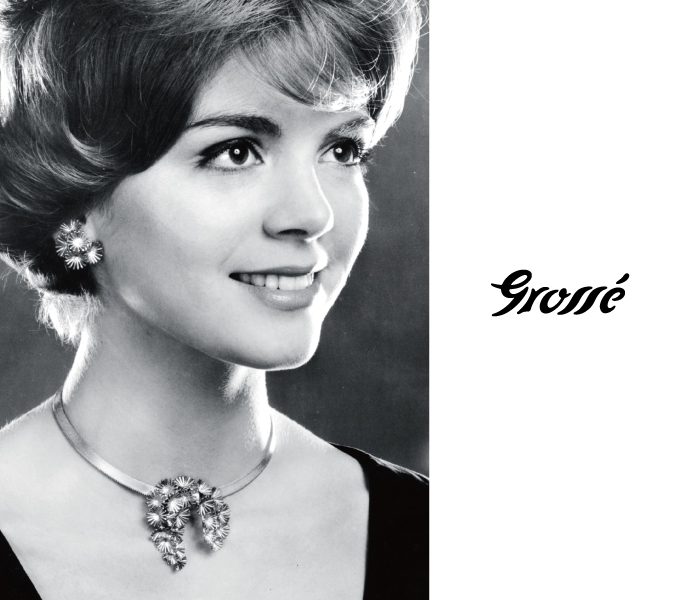

<Grosse/グロッセ>Summer Resort Collection

6月18日(水) ~ 6月24日(火)

SALE メンズサマーバザール

6月11日(水) ~ 6月16日(月)

※最終日は午後6時終了

第65回 東日本伝統工芸展

5月14日(水) ~ 5月19日(月)

※最終日午後6時終了

スプリングフェスタ

3月5日(水) ~ 4月1日(火)

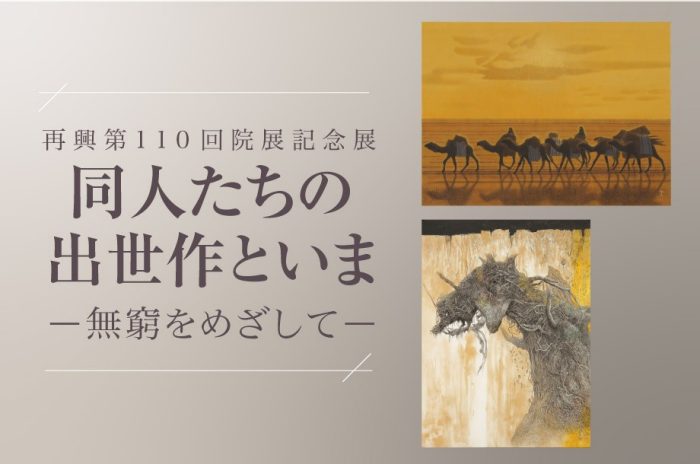

再興第110回院展記念展 同人たちの出世作といま ー無窮をめざしてー

2月19日(水) ~ 3月3日(月)

※最終日は午後6時終了 ※ご入場は各日終了30分前まで

神戸セレクトマーケット

2月15日(土) ~ 2月17日(月)

※最終日午後6時終了

スイーツコレクション 2025

1月29日(水) ~ 2月14日(金)

※最終日は午後6時終了

北海道展 PART2

1月15日(水) ~ 1月20日(月)

※最終日は午後6時終了

<GEORG JENSEN/ジョージ ジェンセン> CELESTIAL CHRISTMAS

11月27日(水) ~ 12月3日(火)

第14回 東京まん真ん中 味と匠の 大中央区展

10月23日(水) ~ 10月28日(月)

※最終日は午後6時終了

第71回 日本伝統工芸展

9月11日(水) ~ 9月23日(月·振替休日)

※最終日午後5時終了

英国展 2024 PART2

9月4日(水) ~ 9月9日(月)

※最終日午後6時終了

MITSUKOSHI Art 昭和・平成・令和 時代を切り拓く絵師たち

8月21日(水) ~ 8月25日(日)

※最終日は午後6時終了

Disney THE MARKET in 日本橋三越本店

8月7日(水) ~ 8月19日(月)

※最終日は午後6時終了

2024 Summer MITSUKOSHI Art Selection

7月10日(水) ~ 7月22日(月)

※最終日は午後6時終了

2024 MITSUKOSHI ART selection 【同時開催】還暦記念ジミー大西原画展

1月24日(水) ~ 1月29日(月)

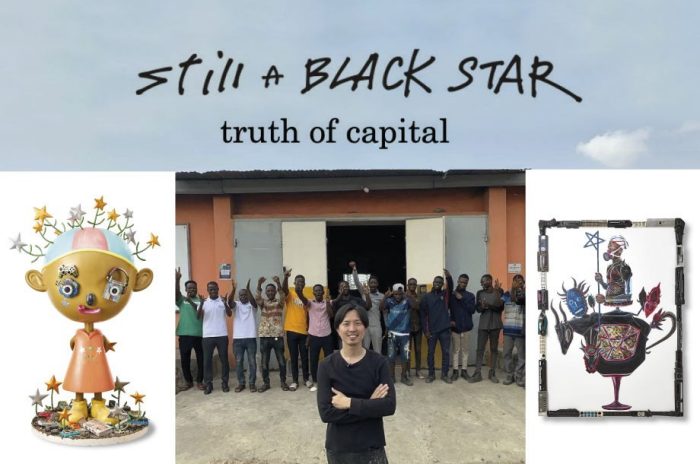

長坂真護展 Still A BLACK STAR truth of capital

8月23日(水) ~ 8月28日(月)

<プレ展示> 2023年8月16日(水)〜8月22日(火)※最終日午後6時終了

夏のあんこ博覧会

6月25日(水) ~ 6月30日(月)

※最終日は午後6時終了

SALE アクセサリー&ジュエリーバザール [同時開催]黄金フェア

6月4日(水) ~ 6月9日(月)

※最終日午後6時終了

第69回 とっておきの山形展

5月28日(水) ~ 6月2日(月)

※最終日午後6時終了 ※イートインラストオーダー:各日終了30分前

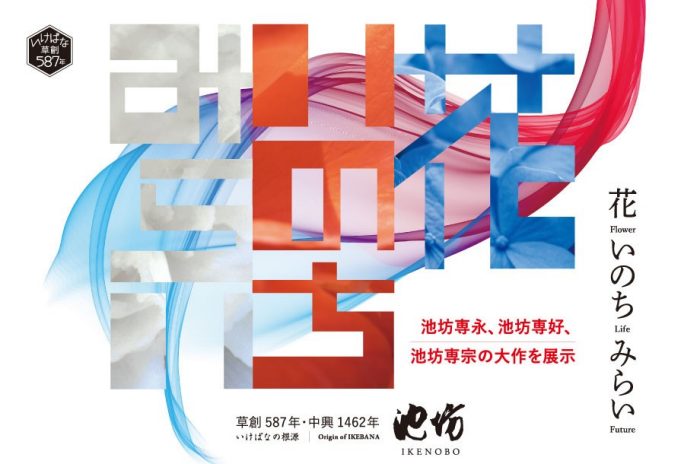

いけばなの根源 池坊展

5月21日(水) ~ 5月26日(月)

※最終日午後6時30分終了

2025 MITSUKOSHI Art Week

5月14日(水) ~ 5月19日(月)

※最終日は午後6時終了

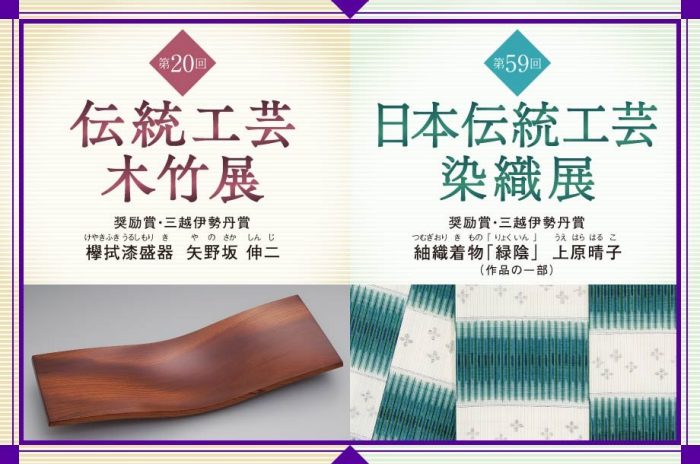

第59回 日本伝統工芸染織展 第20回 伝統工芸木竹展

5月8日(木) ~ 5月12日(月)

※最終日は午後6時終了

第68回 旬味まるごと 三重展

4月9日(水) ~ 4月14日(月)

※最終日午後6時終了

第80回 春の院展

3月26日(水) ~ 4月7日(月)

※ご入場は各日終了30分前まで ※最終日午後5時終了

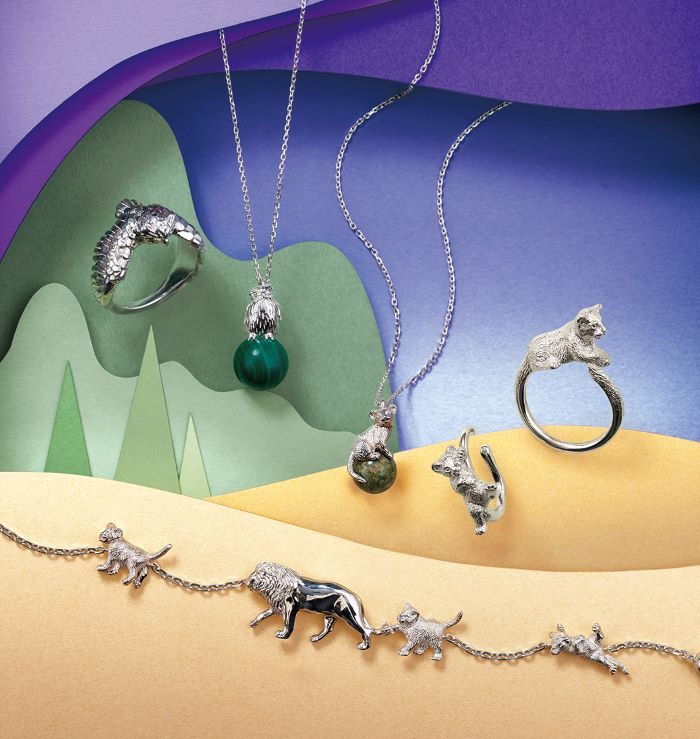

旭山動物園"もっと夢"基金×<ヴァンドームブティック> ~新年に願いを込めて~

1月8日(水) ~ 1月14日(火)

ペルシャ絨毯フェスタ 同時開催:ひとりでくつろぐ豊かな日常

12月3日(火) ~ 12月9日(月)

※最終日は午後6時終了

大黄金展

11月27日(水) ~ 12月1日(日)

※最終日は午後6時終了。

Happy Art Movement ロメロ ブリット展

10月30日(水) ~ 11月4日(月·振替休日)

※最終日は午後6時終了

第75回 京名物 洛趣展

10月9日(水) ~ 10月14日(月·祝)

※最終日は午後6時終了。

フランス展 2024 PART2

10月2日(水) ~ 10月7日(月)

※10月1日(火)は会場準備のため終日閉場いたします。

英国フェア 2024

8月28日(水) ~ 9月10日(火)

~出会い、笑顔、旅のまにまに~ さだまさし展

7月10日(水) ~ 7月22日(月)

最終日 午後6時終了

SALE レディースファッションバザール

5月8日(水) ~ 5月13日(月)

※最終日は午後6時終了

手塚雄二展

2月14日(水) ~ 3月5日(火)

※最終日は午後6時終了

<GEORG JENSEN/ジョージ ジェンセン> LEGACY 2023

7月5日(水) ~ 7月18日(火)

第19回 伝統工芸木竹展

6月21日(水) ~ 6月26日(月)

※最終日は午後6時終了

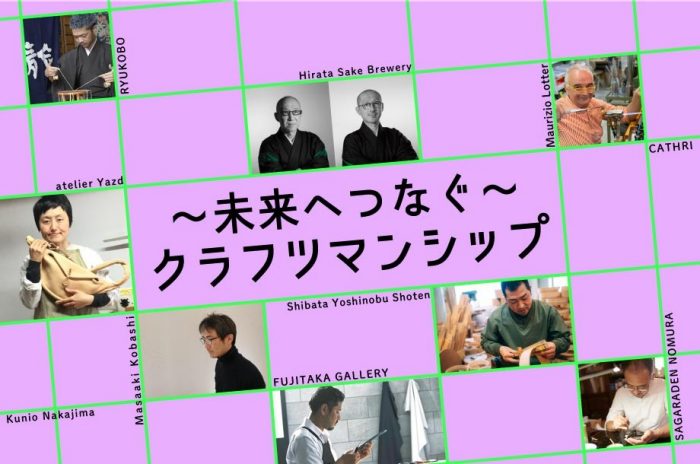

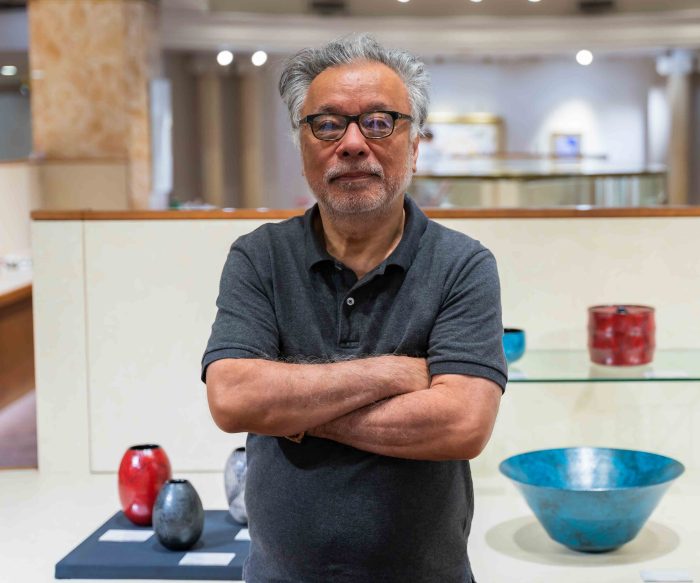

~未来へつなぐ~ クラフツマンシップ

8月17日(水) ~ 8月30日(火)

GUCCI BAMBOO ROOM

11月17日(水) ~ 11月30日(火)

三越のゆかた2025

3月26日(水) ~ 8月26日(火)

第32回 伝統工芸人形展 第30回 伝統工芸諸工芸展

6月18日(水) ~ 6月23日(月)

※最終日は午後6時終了

レディース フィットネス& スイムウェア フェスタ

5月28日(水) ~ 6月2日(月)

※最終日午後6時終了

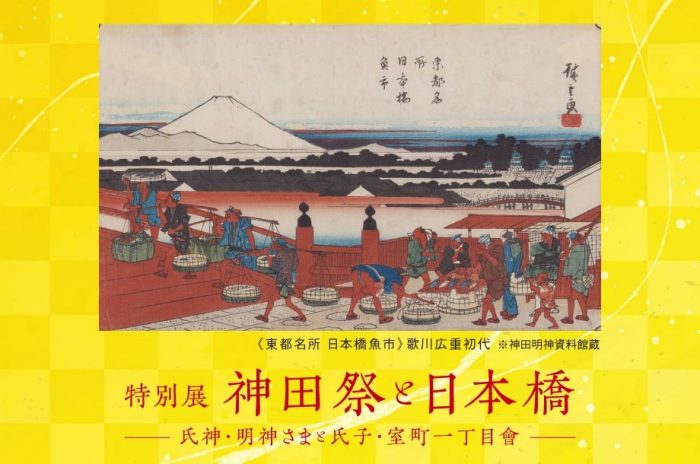

特別展 神田祭と日本橋 -氏神・明神さまと氏子・室町一丁目會-

5月7日(水) ~ 5月19日(月)

ワコールスペシャルバザール

5月8日(木) ~ 5月12日(月)

※5月8日(木)はエムアイカード プラス・エムアイカード ベーシック会員さま特別ご招待日※最終日午後6時終了

真珠展

4月9日(水) ~ 4月14日(月)

※最終日午後6時終了

第79回 全国銘菓展

3月19日(水) ~ 3月24日(月)

※最終日は午後6時終了

ココロ躍る文具の祭典 三越文具祭り 2025

2月16日(日) ~ 2月24日(月·振替休日)

三越アンティーク&ビンテージ −時を巡るマーケット

1月22日(水) ~ 1月27日(月)

※最終日は午後6時終了

<グロッセ>2025 Spring Flower Collection

1月15日(水) ~ 1月21日(火)

大歳の市

12月26日(木) ~ 12月31日(火)

※12月31日(火)は本館・新館 地下階、本館1階 中央ホール 大歳の市特設会場は 午前9時30分~午後5時閉店。

2024 日本橋三越本店のクリスマス

11月6日(水) ~ 12月25日(水)

みつイモ!—三越サツマイモ祭り—

11月13日(水) ~ 11月18日(月)

※最終日は午後6時終了

<MARNI MARKET/マルニ マーケット>

9月4日(水) ~ 9月10日(火)

三越の七五三大祭典

8月21日(水) ~ 8月25日(日)

※最終日午後6時終了

Good Life in Summer~夏を快適に過ごすアイテム~

7月24日(水) ~ 8月6日(火)

おかげさまで、三越創業350周年

3月6日(水) ~ 3月19日(火)

<Grossé> Grossé Three Generations

9月6日(水) ~ 9月19日(火)

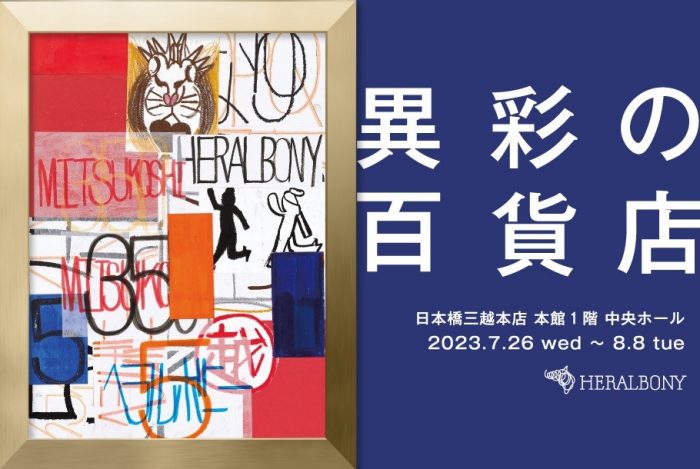

<HERALBONY> POPUP STORE

7月26日(水) ~ 8月8日(火)

三越と松竹衣裳所蔵 歌舞伎衣裳展

7月5日(水) ~ 7月17日(月·祝)

※最終日は午後6時終了

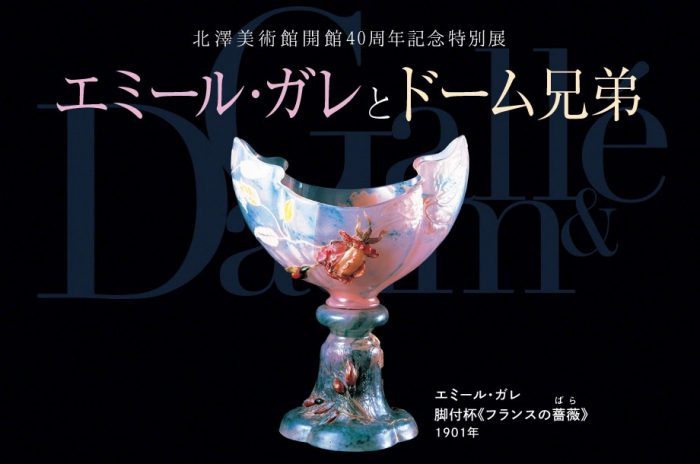

エミール・ガレとドーム兄弟

2月16日(木) ~ 2月27日(月)

※最終日は午後6時終了 ※ご入場は、各日終了30分前まで

高橋真琴展

7月20日(水) ~ 7月25日(月)

最終日は午後6時終了

イラストレーター45周年記念 鈴木英人の世界展~Welcome to your dream journey~ 【同時開催】手塚治虫 版画展~TVアニメ『ジャングル大帝』放送60周年~/ちばてつや 版画展

3月19日(水) ~ 3月24日(月)

※最終日午後6時終了

大九州展

3月5日(水) ~ 3月10日(月)

※最終日は午後6時終了

日本橋三越の迎春

11月27日(水) ~ 12月31日(火)

三越の父の日

5月29日(水) ~ 6月16日(日)

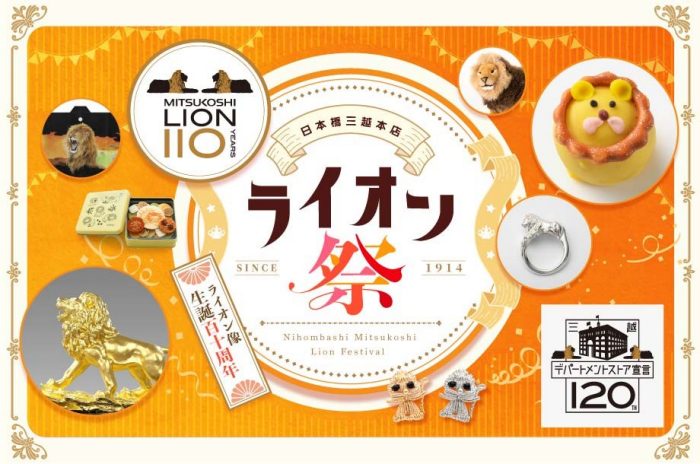

日本橋三越本店 ライオン祭

4月24日(水) ~ 5月14日(火)

春のメガネフェア

2月16日(金) ~ 2月20日(火)

※最終日は午後6時終了

<Grosse/グロッセ> 2024 Spring Collection ~Blooming

1月31日(水) ~ 2月6日(火)

番組放送30周年記念 ぶらり途中下車の旅 沿線おいしいもの&アート巡り

7月19日(水) ~ 7月24日(月)

※最終日は午後6時終了

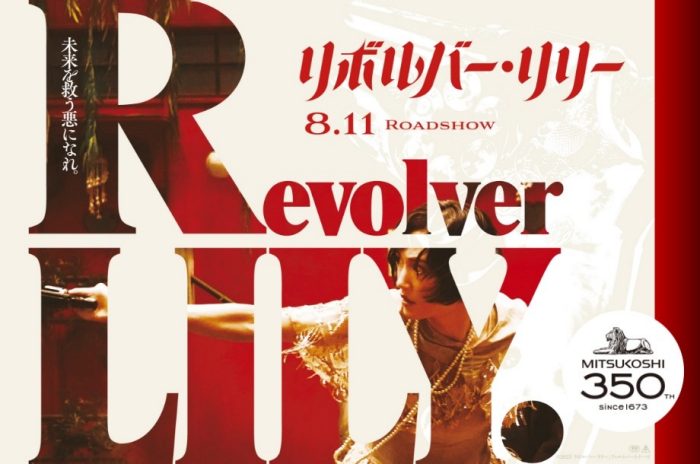

映画『リボルバー・リリー』衣裳&写真展

7月12日(水) ~ 7月18日(火)

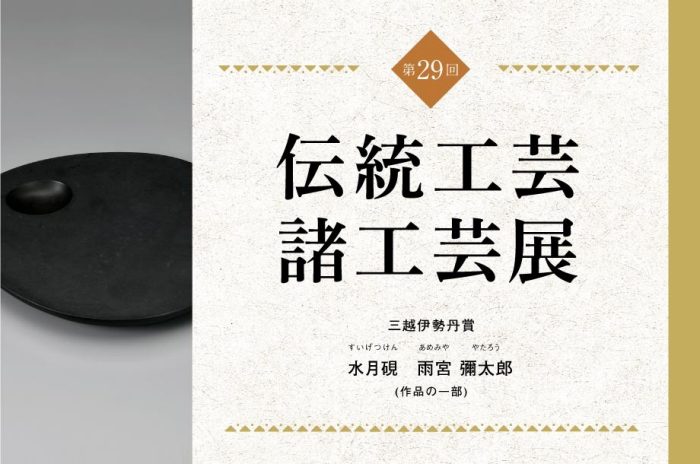

第29回 伝統工芸諸工芸展

6月28日(水) ~ 7月3日(月)

※最終日は午後6時終了

新潟ものづくり展

2月16日(木) ~ 2月20日(月)

※最終日は午後6時終了

メンズスペシャルバザール

6月1日(水) ~ 6月6日(月)

日比野克彦展「Xデパートメント 2020」

3月18日(水) ~ 3月30日(月)

※最終日は午後5時閉場

キャプテン翼原画展 ~FINAL そして未来へ~

7月24日(水) ~ 8月5日(月)

最終日 午後6時終了

マイセン展

11月22日(水) ~ 11月27日(月)

※最終日は午後6時終了

三越創業350周年・リヤドロ創業70周年 リヤドロ展

8月23日(水) ~ 8月28日(月)

※最終日は午後6時終了

旭山動物園“もっと夢”基金×ヴァンドームブティック応援企画 期間限定POP UP SHOP

7月19日(水) ~ 7月25日(火)

三越 食賓祭

11月16日(水) ~ 11月21日(月)

※最終日は午後6時終了

夏の手土産

7月27日(水) ~ 8月16日(火)

SLEEPY LAND〜眠るのが楽しみになるモノ・コトが集結 快眠をご提案〜

3月12日(水) ~ 3月17日(月)

※最終日は午後6時終了

日本の職人 匠の技展

12月27日(金) ~ 1月6日(月)

※最終日午後6時終了※12月31日(火)は午前10時〜午後5時。 本館・新館 地下階、本館1階 中央ホール 大歳の市特設会場は午前9時30分開店。 ※新年は1月2日(木)午前10時から初売出し。午後6時まで営業。 ※1月1日(水・祝)は店舗休業日とさせていただきます。

SALE メンズ&レディースウィンターファッションバザール

12月18日(水) ~ 12月25日(水)

最終日は午後6時終了

Good Life in Winter ~冬じたくのすすめ~

11月6日(水) ~ 11月26日(火)

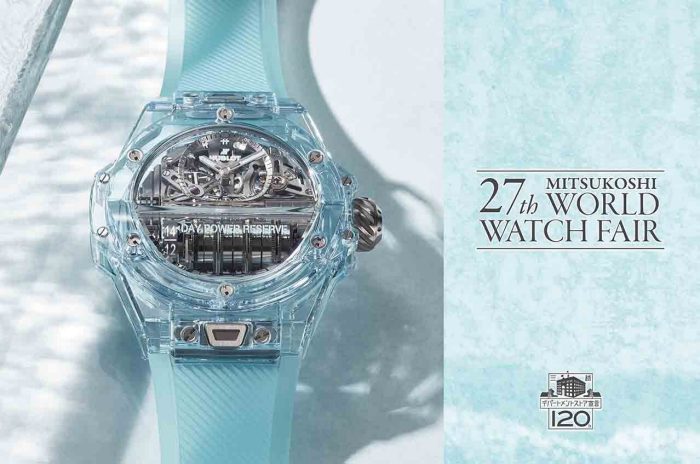

第27回 三越ワールドウォッチフェア~時をつなぐ、時を楽しむ~

8月14日(水) ~ 8月27日(火)

#ちああっぷ 〜⼥性を想い、エールを送るウィーク〜

3月6日(水) ~ 3月19日(火)

三越のお中元 2025 夏の贈り物 お中元ギフトセンター

6月4日(水) ~ 7月21日(月·祝)

※最終日は午後6時30分終了

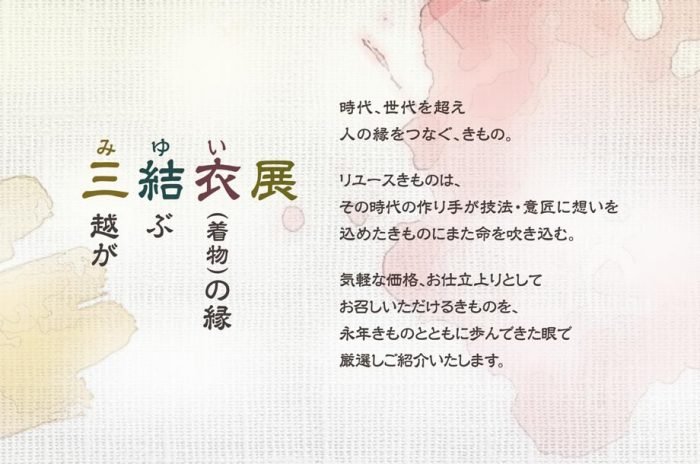

三結衣展(みゆいてん)~リユースきものの魅力~

3月12日(水) ~ 3月17日(月)

日本橋三越 新春祭 2025

1月2日(木) ~ 1月4日(土)

第65回 2024年 報道写真展

12月11日(水) ~ 12月22日(日)

最終日 午後6時終了

ペルシャ絨毯バザール 同時開催:椅子のある暮らし

11月1日(水) ~ 11月6日(月)

※最終日は午後6時終了。

三越の振袖大祭典

3月12日(水) ~ 3月17日(月)

<Ball&Chain/ボール&チェーン> POP UP SHOP

1月15日(水) ~ 1月21日(火)

三越のお歳暮 2024 冬の贈り物 お歳暮ギフトセンター

10月30日(水) ~ 12月22日(日)

※最終日は午後6時終了

三結衣展

3月13日(水) ~ 3月18日(月)

※最終日は午後6時終了

箱根駅伝100回記念 報道写真で振り返る箱根駅伝展

12月27日(水) ~ 1月9日(火)

最終日 午後6時終了

![SALE アクセサリー&ジュエリーバザール [同時開催]黄金フェア](/content/dam/isetan_mitsukoshi/site/nihombashi/top/bnr/jewerly_50.jpg.transform/thumbnail/img.jpg)