三越伊勢丹 名画版画コレクション Vol.11

激動の昭和の時代に近代日本画壇を牽引し、日本の魂を描いた巨匠・横山大観氏(1868-1958)の代表作のひとつ「夜桜(左隻)」彩美版®美術複製画作品をご紹介いたします。

横山大観「夜桜(左隻)」彩美版®美術複製画

技法:彩美版®、シルクスクリーン併用、一部本金泥使用

制作数:300部

イメージサイズ:約 34×72.5cm

額サイズ:約 47.3×85.7cm

価格:198,000円

横山大観「夜桜(左隻)」彩美版®美術複製画のご案内

煌びやかさと静寂さが調和した大観円熟期の代表作

※共同印刷株式会社発行のパンフレットより抜粋

横山大観は、明治から昭和にかけて日本美術の近代化を牽引した、日本画壇の巨匠です。

本作品「夜桜」は、大倉財閥二代目総帥・大倉喜七郎男爵の依頼により、昭和5年に開催された「ローマ日本美術展」で出品する為に描き下ろされました。

大倉喜七郎男爵は美術愛好家で、父親の大倉喜八郎男爵とともに、古美術や日本画を蒐集していました。日本美術を世界へ発信したいという喜七郎男爵の信念から、費用の全額を負担し、ローマで大規模な日本の美術院展の開催を企画します。

当初出品するのは院展の画家のみの予定でしたが、大観の希望で院展以外の画家も交え、画家数は80名、出品数は177点にのぼり、当時過去に例がないほどの規模で行われました。会期中には当時のイタリア皇帝や首相のムッソリーニも来館し、歴史や文化遺産に恵まれた永遠の都・ローマ市民に、日本の美術が広まる機会となったのです。

「夜桜」は、「ローマ日本美術展」の代表画家だった横山大観が、日本画の威信を賭けて制作した渾身の作品でした。展覧会に出品された多くの作品の中でも、本作品は特に有名です。

原画は左右が3メートル、天地が17メートル以上の大画面に描かれ鮮やかさや迫力が卓越した大作で、横山大観の作品の中で代表作の一つに数えられています。

展覧会会場にて 右から4番目が横山大観でその左が大観夫人

ローマ日本美術展覧会場風景 奥の作品が「夜桜」

作品解説 佐藤志乃氏

(公益財団法人 横山大観記念館 主任学芸員)

《夜桜》は、この展覧会(注)のために描き下された作品です。六曲一双の屏風形式をとる大作で、鮮やかな配色がおりなす絢爛たる画面は、われわれ観る者を圧倒します。描かれているのは、かがり火に照らし出される山桜、これと対比をなす青々とした松、そして山の端にかかる皓月という、日本を代表する自然の景色です。

満開の桜は、すでに花びらを散らしはじめており、その儚さに、日本特有の美意識を感じ取ることもできます。まさに、伝統的な情趣と装飾美がふんだんに盛り込まれた作品であるといえるでしょう。

展覧会前年の昭和4年春、大観は、上野公園へ夜桜の観察に幾晩も出かけていったといいます。なかでも、五重塔を囲んで咲く山桜が美しく印象的であったようです。また制作に入ると、夜の山を表す濃墨を真っ黒に塗り、画面の下からは金泥を塗り上げるという大胆さが、周囲の者を驚かせました。おびただしい数の桜の花を、濃淡をつけながら一つ一つ描いていく作業には、かなりの日数を要したとのこと。

「花に負けそうだよ、本当に負けるかもしれないよ」と笑顔でこぼしたとも伝えられます。完成は九月下旬で あったといいますから、実に五か月近くを費やした意欲作であったわけです。

(付属解説書より抜粋)

(注)1930年(昭和5年) ローマ日本美術展覧会/イタリア政府主催

横山大観「夜桜(左隻)」

彩美版®とは

「彩美版®」は共同印刷株式会社の登録商標です。長年の経験により培われた画像処理技術を元に、厳選された素材に高精度デジタルプリントを施し、画材の質感と豊かな色調を再現した共同印刷の美術複製画です。

一枚一枚に職人によるシルクスクリーンを施し豊かな色彩や筆遣いといった原画の持つ鼓動までも表現しています。

半世紀以上にわたり複製美術品の制作を続ける共同印刷の「彩美版®」は、業界屈指のブランドとして、多くの美術愛好家に支持されており、美術関係者からも高い評価を得ています。

額裏面には、限定番号と監修者の承認印が押された奥付シールが貼付されます。

原画所蔵美術館のご案内

公益財団法人 大倉文化財団 大倉集古館(OKURA MUSEUM OF ART)

電話 03-5575-5711

詳細はホームページ等にてご確認ください。

関連美術館のご案内

公益財団法人 横山大観記念館(YokoyamaTaikan Memorial Hall)

横山大観の「私の死後この地を個人財産としてでなく、公的な財産として日本美術界のために役立ててほしい」との意思にもとづき、昭和51年より大観邸を財団法人横山大観記念館として公開しています。大観がこの地に住み始めたのは明治41年のことです。昭和20年の空襲で、大正8年に建築した家は焼失しましたが、その土台を生かし、昭和29年に新居を再建し、89歳まで没するまで、大観はここで多くの作品を制作しました。

電話 03-3821-1017

詳細はホームページ等にてご確認ください。

横山大観「夜桜(左隻)」彩美版®美術複製画

仕様体裁

技法:彩美版® シルクスクリーン手刷り 一部本金泥使用

制作数:300部

額縁:特製木製額金泥仕上げ、アクリル付き

イメージサイズ:約 34×72.5cm

額サイズ:約 47.3×85.7cm

重さ:約 2.6㎏

監修:公益財団法人 大倉文化財団 大倉集古館、横山 隆氏(公益財団法人 横山大観記念館館長)

解説:佐藤志乃氏(公益財団法人横山大観記念館 主任学芸員)

原画所蔵:公益財団法人 大倉文化財団 大倉集古館

証明:額裏に監修者の承認印・限定番号付き証紙(奥付シール)を添付

※作品奥付シールの表記は、初版発行当時のものを使用しています

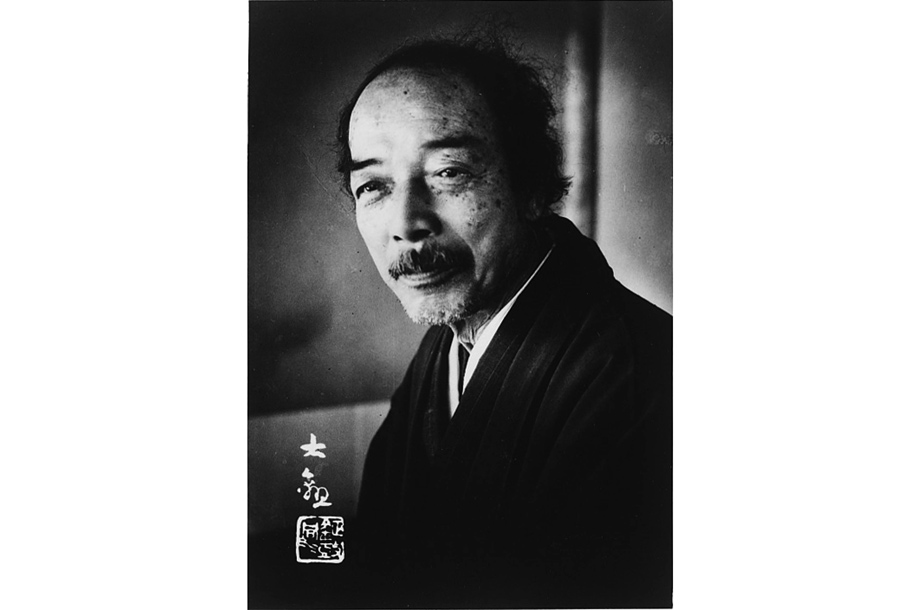

横山大観 Taikan Yokoyama(1868~1958年)

1868年 茨城県水戸市に生れる。本名秀麿。

1889年 東京美術学校に第一期生として入学。

1893年 東京美術学校を卒業。

1896年 東京美術学校図案科助教授となる。

1898年 美術学校騒動。 校長岡倉天心らとともに辞職し「日本美術院」創立に参加。

1903年 菱田春草とインド外遊する。

1904年 天心、春草らと渡米。各地で作品を展覧。

1905年 米国より欧州に渡り、各国を回って帰国。

1906年 日本美術院、茨城県五浦に移転。春草・下村観山らとともに一家で移住。

1907年 第一回文展開催に際し、審査員を務める。

1909年 上野・池之端に新居を構える。

1913年 天心が逝去し、観山らと日本美術院再興を計画。

1914年 東京谷中に日本美術院を再興し、経営者・同人となる。再興第一回院展を開催。

1929年 この頃『夜桜』を制作。

1930年 ローマ日本美術院展開催。美術使節としてイタリアを訪問。

1931年 帝室技芸員となる。

1935年 改組帝国美術院会員となる。

1937年 帝国芸術院会員となり、第一回文化勲章受章。

1958年 逝去。正三位勲一等旭日大綬章を追贈される。享年89。