江戸時代に木版画の技術が向上したことなどから、江戸や京都を中心に大衆文化として広まった浮世絵版画。

時代の最先端をいく流行や話題などを追い求め、さまざまな趣向を凝らした描写はその時代の「今」を伝え、多くの庶民の心を掴みました。

その後、海外に渡った作品はヨーロッパの芸術家たちに衝撃を与え、「ジャポニズム」様式を生み出すきっかけにもなりました。

今特集では、江戸時代を代表する浮世絵版画の絵師・歌川広重や葛飾北斎の作品に加え、大正から昭和にかけて新たな木版画の世界を築いた川瀬巴水の作品をご紹介いたします。

武家の子に生まれたが、15歳で浮世絵師・歌川豊広へ入門。保永堂版「東海道五十三次」シリーズの爆発的な売れ行きによって、広重は浮世絵界に不動の地位を確立。その後「名所江戸百景」をはじめ、風景版画の数々を世に送り出す。広重は墨線を極端に減らし、複数の色板を使い分けたボカシにより従来の浮世絵版画にない表現を作り出した。

歌川広重 木版画《名所江戸百景「亀戸梅屋舗」》

イメージサイズ:約 縦34×横22cm

額サイズ:約 縦51×横35cm

価格:25,300円

赤と緑の大胆なコントラストが印象的な本図は、ゴッホが模写したことでも有名です。天保9年(1724年)頃、時の将軍吉宗が鷹狩の際に立ち寄り梅を褒めた逸話で一躍有名になりました。香り高く、また地を這う枝振りが眠る龍のように風情がある名木「臥龍梅」があったことでも知られています。

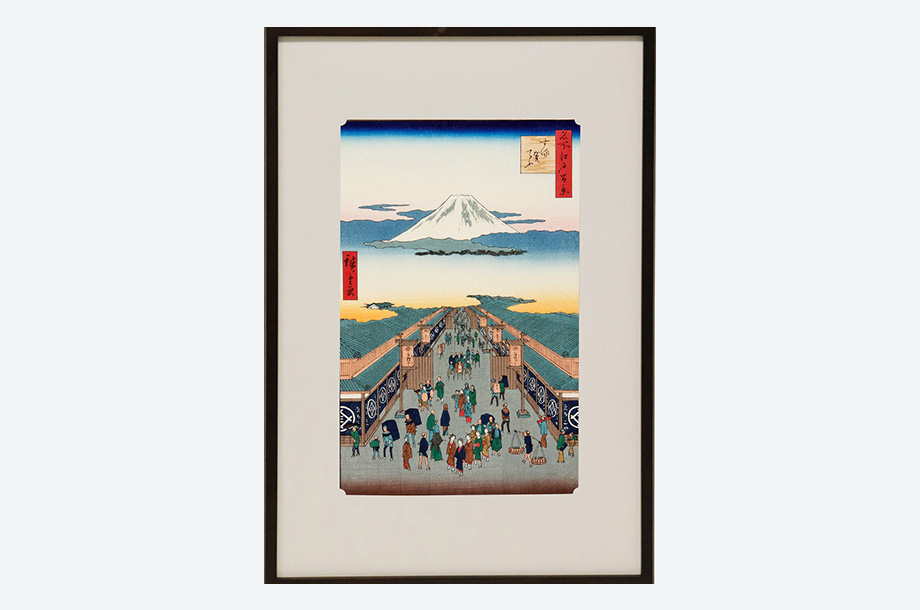

歌川広重 木版画《名所江戸百景「する賀てふ」》

イメージサイズ:約 縦34×横22cm

額サイズ:約 縦51×横35cm

価格:25,300円

駿河町の名は富士山のある駿河国に由来します。ここは富士の眺めは江戸一番と評判で、手前には「現金掛け値なし」の商法で繁盛した呉服屋「越後屋(現・三越)」を描いています。

歌川広重 木版画《東海道五十三次「日本橋 朝之景」》

イメージサイズ:約 縦22×横35cm

額サイズ:約 縦35×横51cm

価格:25,300円

この場面は、東海道の出発点日本橋の南橋詰(京橋・銀座方面)を描ています。幕府の法令や禁令を提示した高札場も見え、朝焼けの残る空には、高々と毛槍2本が飛びだし、これからの長い東海道の旅路が軽快に進みでています。魚の行商人たちも描かれ、この橋の向こう側には威勢のいい魚河岸が存在しました。また、子犬二匹が面白く描かれています。なお図中は反のある橋だが、明治6年には長さ82間、幅6間の平らな西洋式木橋へ架け替えられました。

歌川広重 木版画《名所江戸百景「大はしあたけの夕立」》

イメージサイズ:約 縦34×横22cm

額サイズ:約 縦51×横35cm

価格:25,300円

大橋は、幕府が元禄6年(1693年)に架けた橋で、今の新大橋にあたります。安宅(あたけ)は対岸の地名で御船蔵に祀られる安宅丸に由来します。俄かに降りだした雨を濃淡の墨色で表す繊細な表現と、橋上を急ぐ人々の生き生きとした姿が好対照をなす秀品です。ゴッホが模写したことでも知られています。

江戸期に活躍した浮世絵師。各派の描法や西洋の陰影法・遠近法を学び、その画業は名作「凱風快晴」を含む「冨嶽三十六景」へと集大成される。肉筆、版本、天井画など90年の生涯に様々な名作を世に送り、今なお世界で最も有名な日本人画家のひとりとして記憶される。

葛飾北斎 木版画《冨嶽三十六景「凱風快晴」》

イメージサイズ:約 縦25×横38cm

額サイズ:約 縦35×横51cm

価格:25,300円

初秋の早朝、富士は山容を次第に赤く染めることがあるといい、それは力強く一日の開始を告げているかのように、赤らんでゆきます。きわめて大胆な構図と、僅かな色彩のみで対峙するものを圧倒し、西欧の印象派の芸術家たちにも大きな感銘を与えたとされる一図です。

葛飾北斎 木版画《冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」》

イメージサイズ:約 縦25×横38cm

額サイズ:約 縦35×横51cm

価格:25,300円

巨大な浪が飛沫をあげながら、今まさにくだけ落ちようとしている本図は、小舟が襲いかかる波濤にこらえて航行を潮流にまかせているかに見えます。北斎は、まるで同じように船に乗って、この光景を描写しているかのように視線を低くとり、波も富士も見上げているので、迫力ある臨場感が表出されています。冨嶽三十六景の中でも三役と呼ばれる代表図であり、国内外問わず著名な一図です。

葛飾北斎 木版画《冨嶽三十六景「山下白雨」》

イメージサイズ:約 縦25×横38cm

額サイズ:約 縦35×横51cm

価格:25,300円

険しくそびえる山頂は、降雪による純白の美しい姿を見せ、天空は雲一つない快晴、しかし中腹は湧き出る夏雲がみられ、山麓に下ると一面黒々として強烈に赤い稲妻が走っています。北斎は、天候すら超越する富士の山容を、壮大な発想で存分にこの一図に収め、微動だにしない力強さを描出しています。

衰退した日本の浮世絵版画を復興すべく、吉田博らとともに新しい浮世絵版画ともいうべき「新版画」を確立した。近代風景版画の第一人者であり、日本各地を旅行し、旅の先々で写生した作品を原画とした木版画作品を数多く発表。日本的な美しい風景を、叙情性豊かに表現し、「旅情詩人」「旅の版画家」「昭和の広重」などと称されている。欧米での評価も高く、北斎・広重と並び称せられるほど人気がある。

川瀬巴水 木版画《芝大門》

イメージサイズ:約 縦32.2×横21.8cm

額サイズ:約 縦51×横39.7cm

価格:66,000円

初版は大正15年(1926)双作版画会 伊せ辰版 で、《芝大門》は東京都港区の地名です。大正14年2月から昭和2年9月にかけて、当時千代紙專門の版元伊せ辰から、伊東深水の美人画と川瀬巴水の風景画を一組にして「双作版画会」として出版しました。本作はその中の第五回で、最終回の作品の復刻版です。

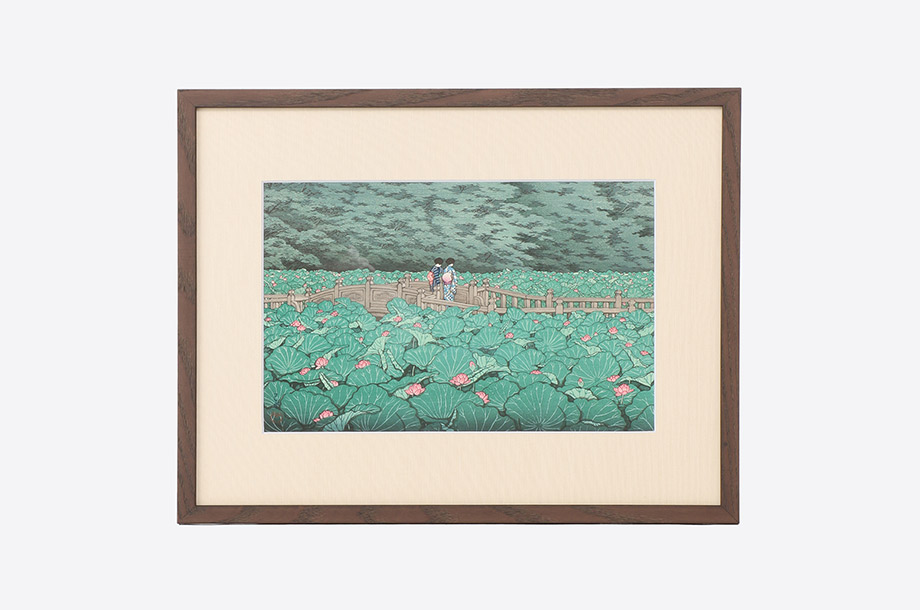

川瀬巴水 木版画《芝弁天池》

イメージサイズ:約 縦22.7×横35.4cm

額サイズ:約 縦39.7×横51cm

価格:66,000円

現在の弁天池は、東京タワーと増上寺の中間にひっそりとその水面を広げています。昭和の初め頃には、現在の池よりもざっと10倍近くの面積があったそうです。また、池の東側には丸山古墳があり、小高い森となり、池の中央には弁財天の小さな祠があったそうです。一面に生い茂る蓮の花を見つめる二人の和装婦人。初夏の美しいひと時。昭和4年8月作とある作品の復刻版です。

川瀬巴水 木版画《潮来の夕》

イメージサイズ:約 縦37.5×横26cm

額サイズ:約 縦51×横40cm

価格:66,000円

潮来は、茨城県南東部にある水郷地帯。東は北浦、西には霞ケ浦が控えています。古くから水運要路の要所として栄え、「大化改新」の頃よりの歴史があります。当地が栄えたのは江戸時代中期までで、その後の時代は、陸路の発達とともに衰退し、現在は観光地として有名です。作品は後刷りの復刻版(木版画)で、昭和5年ころの風景です。月の出の夕刻、水辺の細道を歩く親子連れ、もやう子船といい、いかにも郷愁をいざなう景色です。

※価格はすべて税込です。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。

お気に入りに追加