きもの 粋に着こなす 小宮家 江戸小紋 第五弾

きものにまつわる“ものづくり” のウラ話。

技術と伝統、想いや志、未来への継承、創作風景や工房の様子。

作り手の人柄が見える質問も織り交ぜて、粋にきものを楽しむヒントになる、ものがたりをお伝えします。

-

<小宮染色工場>

一色で染められる江戸小紋。その名称は初代 小宮康助氏を重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定する際に多彩な京小紋や、型友禅などと区別するために採用された。

小宮家の江戸小紋は明治から令和にかけて伝統を受け継ぎかつ進化を続けてきた。江戸小紋を染めるだけではなく、染料の選択、型紙を型彫り師の育成、型紙の材料となる和紙の質にまで目を配る。伝統を繋ぎ、時代に即した新しい物や美を築きあげ、さらに次世代へ継承している。

小宮先生にお伺いしました。

1972年 父のもとで修業をはじめる

1980年 第27回日本伝統工芸展、小紋着尺「木瓜四十本連子」初入選後、各賞を受賞

2010年 紫綬褒章受章

2018年 重要無形文化財「江戸小紋」保持者(人間国宝)認定

作業場、作業風景

1.糊炊き( 糊作り)

糠ともち粉を3対1に混ぜ合わせ、塩の入った熱湯で練り、団子にして蒸し、練る。用途によって割合を変える。

現在、この工程は機械化している。経験と勘が必要。

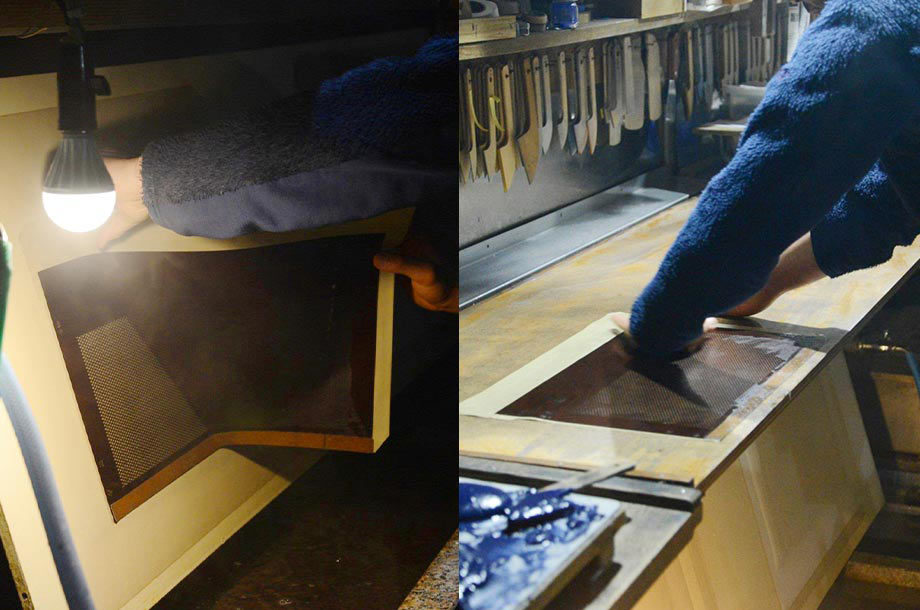

2.生糊(きのり)引き

長板にもち粉で作った糊(生糊)を薄く引く。

一度引き終わると室内で乾かす(外に出して乾かすこともある)。

長板はもみの木の一枚板を使用(長さ7m20cm・幅50cm・重さ30kg)。型付けには重要な道具の一つであるが、現在では板の入手は困難になっている。

3.地張り

生糊の乾いた長板の上に霧を吹き、刷毛で水をならし生地を貼り、型付けを行う準備をする。板に布目の経糸・緯糸をゆがまないように貼ることが重要で、生地の凹凸や織り耳部分も平らに落ち着かせる。

4.型付糊調整

型付糊には色の浸透を防ぐため、防染剤と活性炭を入れる。また、型付けを確認するために、群青(合成顔料)を入れる。群青は蒸し後の水洗いで落ちる。同じ柄を染めるときでも、型付けする職人によって糊の硬さに違いがある。まさに、「一糊、二腕」である。

5.型紙調整

型紙を使用する前に、1日~2日間ほど水に浸し、水分を吸収させた型紙を平らにする。型紙には、生地になじませるために柔軟剤が必要である。型紙の原料である和紙は、柄によって、漉いた和紙の繊維の方向性を考える。染めやすいように和紙の組み合わせを工夫し渋紙にする。

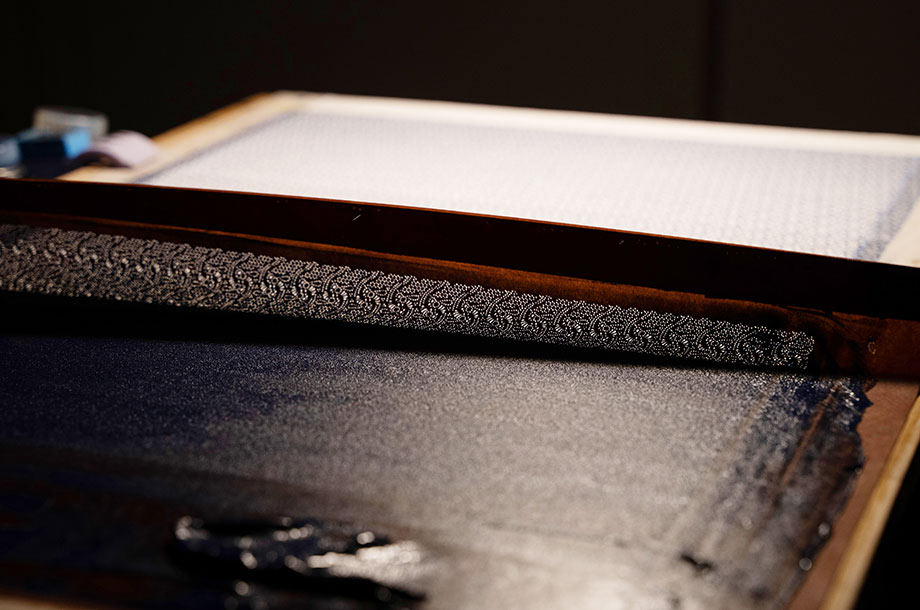

6.型付け

染の最も重要な工程である。

室内は、型紙の乾燥を防ぐために湿度管理がなされている。型付けをする前には、防染糊の硬さやヘラの調整をする。

型付けは、型を繋ぐための印(星)を目安に型繋ぎを行うこと、同じ力加減で最初から最後まで型付けをすること、体全体を使って糊を置くこと、等々極限の集中力が必要である。

7.型付糊乾燥

型付けされた生地を天日または室内にて自然乾燥する。

8.扱き(地糊引き)

型付けを終えた生地に、色糊を塗る。

小さな扱きベラで色糊を塗った後に、生地の横幅一杯のヘラで糊を再度生地全体に満遍なく塗る。扱き染のヘラの使い方は、体全体を動かして糊を塗る。

扱き染で使用する板は、2代目・康孝の代より古い廃船の板を使用している。長さ7m20cm・幅50cm・重さ60kg。長板と同様に取り扱いは重労働である。

9.おが掃き(おがを塗す)

扱き染が終了した生地には、生地どうしがすれて色糊が落ちないように、おが屑を振っておく。おが屑は細かいものを使用。おが屑のタンニンが黒く変色するのを防ぐために、おが屑を水で煮て、水で晒し脱水、乾燥して使用する。

10.蒸し

蒸すとは、生地に熱と水分により染料を定着させること。蒸しの温度は90-95度で約1時間、その日の気温や湿度により微妙に変わる。蒸気調節バルブを複数設置して、微妙な蒸し加減ができるように工夫している。

また、おがは蒸気が生地の隅々まで浸透するのを助けている。

11.水元

水元とは、水道水を使い余分な染料や糊などを洗い流すこと。

水洗い後に生地を酵素の入った水槽に入れてデンプンを落とす。その後は、酢酸の入った水槽で群青を落とす。温度管理が非常に重要である。さらに小宮家独自の方法で、生地についた余分なものを落とすために生地を巻き、花崗岩の台の上でたたく。

次にアンモニア水の水槽に生地を入れ、残った汚れを落とした後、水洗いを行い脱水する。長く着用しても生地が変化しないように、必要不可欠な工程である。

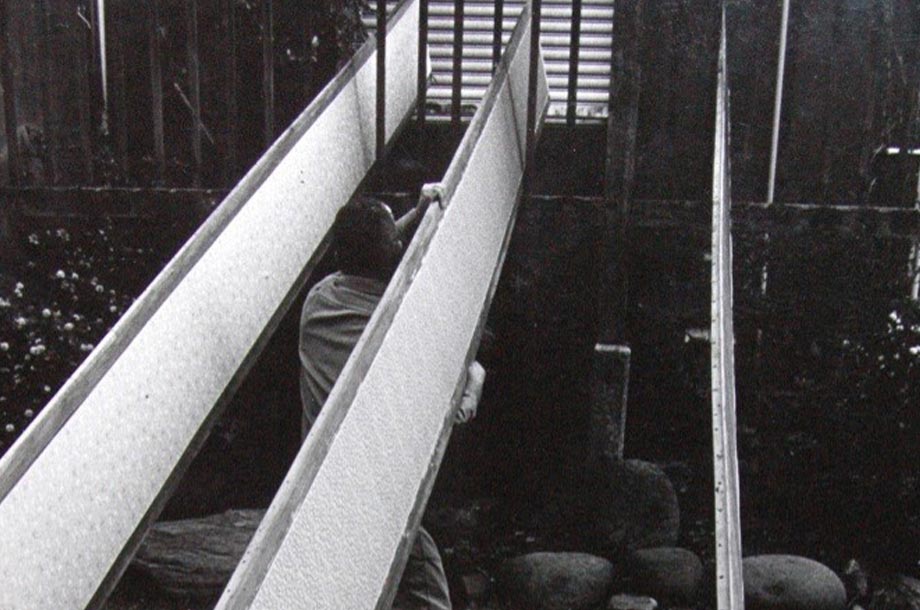

12.乾燥

室内で余分な力をかけずに乾燥させる。

余分な力をかけると、きものにしたときにくるいのもとになる。

13.地直し

筆と刷毛を使用し、型継ぎの後を修正する。

地直しした生地を再度蒸した後、整理屋にまわし、作品として完成する。

小宮先生へのインタビュー

プロフィールを教えてください。

─生まれ年

1956年(昭和31年)生まれ

─趣味・特技はなんですか

スキーは年に一回、磐梯や雫石に行きます。山歩き、日曜大工や庭いじりをしています。

山歩きは家内に連れられて行っています。昨年、8月には針ノ木岳を縦走しました。雪渓がなく、とてもきつかったです。

11月の終わりには子持山に行きました。パソコンで登山計画をたてて持って行き、帰ってきたら記録をつけています。

─好きな食べ物

ここ一番!のお仕事をする際の勝負飯、または終わった後のご褒美飯を教えてください

高級なものよりもB級まで行かないですが、一般的な家庭料理が好きです。ここ一番の仕事が終わった後は、つかれて何もできませんので、簡単に済ませることが多いです。

─周辺のおすすめランチスポット、またはお気に入りの場所を教えてください

以前は周辺にうなぎ屋さんやお寿司屋さんなどがあり、おいしく食べられるところがありましたが、今この周辺にはお店屋さんなどが少なくなってしまいました。食事は家内の手料理を食べます。見る場所などもずいぶん整備はされていますが、自分の家の庭を眺めているのが一番好きです。

─今のお仕事につかれるまでの略歴を教えてください

学校を卒業したのち、1972年には仕事に入りました。

作品作りについて教えてください

─ 一番好きな工程を教えてください

一番難しい作業は型付けです。難しい作業ほど、面白さがあります。

しいてあげるならば、染めあがった時が一番楽しい。色んなトラブルもあり楽しいだけでは済まないですが、そこが面白いかもしれません。

─苦手な工程はありますか

考えようによってはすべての工程が苦手かもしれません。

江戸小紋というのは完璧に染めることが不可能です。粒を下ろして同じようにおけない。それを地直しでごまかしていきます。そのごまかすということが一番難しい。それがうまくいくときれいに直ります。難しくて大変で『嫌』ではないですが、うまくいったときはいいよねと思えるし、失敗をしたときは落ち込みます。

─いいお仕事ができたという実感があったのは、何歳のときですか

20代後半から30代前半です。自分では考えられないような仕事をしていました。

─重要無形文化財保持者に認定されたときのお気持ち

康助、康孝と繋がってきているのですが、父が亡くなったあとこんなに早く認定がおりると思っていませんでした。いつかはおりる可能性があるだろうな、という思いはありました。文化庁から連絡がはいった時にまっさきに「もうおりるのですか、まだ亡くなってから一年たっていないのですが」と言った覚えがあり、そういう意味では驚きという部分がありました。

<小宮家の江戸小紋>について教えてください

─<小宮家の江戸小紋>のこだわり

こだわりはいろんな部分にあると思います。小宮家はお客さまの求められるところと、江戸小紋の良さが出るところ、その間でものをつくるというのがこだわりです。

伝統は経済が成り立たないと、どんなにいい伝統でもなくなり、次の時代に受け継がれません。経済的に成り立つとは、お客さまなのです。お客さまがいて初めて伝統が成り立ちます。お客さまのことを考えてものを作っていくことが一番重要です。

そこをおろそかにして『伝統だからいいのだ』というと伝統は尽き、自分勝手なものしかできなくなります。そこを一番重視しなければいけないと思っています。

一方で、お客さまの言いなりのものが果たしてそのお客さまに一番良いものかといったらそうではありません。『お客さまが見えない部分までもお客さまのためになる』というものを作っていかなければなりません。

─お客さまが<小宮家の江戸小紋>を楽しむポイント

着心地を楽しんでください。本来は柄、色をつけるところでいいものを作っていかなければいけないですが、それは着ていくうちにわかっていただけます。楽しいと思っていただけるポイントをつくっていかなければいけません。

─<江戸小紋>の未来に向けて

江戸小紋は、八方ふさがりで滅びる運命であると思っています。風前の灯です。

未来がないかというと違うと思いますが、新たなチャレンジをしながらその時代を生きていくしかありません。難しいですが、その時代に合ったものを作っていくしかなく、デザインも新たなものを作ってお客さまに楽しんでいただくということをしていかないと、江戸小紋の未来はないです。伝統というのは、はじめから「伝統」という言葉自体があったわけではありません。積み重ねによって伝統ができ、ある意味では最先端なのです。繋げていくことで伝統となり、安易な方向に転んでいくとそれは伝統ではなくなります。その境目はわか

らないですが、それを踏み外さずに、主たるものは守りつつ、変わっていかなければいけないものは変えなければ伝統は残らないです。時代は変わりますが、あがいて伝統をつなげていかないといけません。

─これからの呉服業界に期待すること

用途です。お客さまがどういう用途をもって着るか。

人の営みはゆとりがあってはじめて生まれます。きものを着て楽しむというゆとりがあり、新たな趣味があってつながっていく。そういうものがどんどん増えていけば、きものは残ってくれるというのが考えです。

いかに美しいもので遊んでいただくか、価値をみいだしていただくか、取り組んでいかなければいけません。

有限会社 小宮染色工場

〒124-0025

東京都葛飾区西新小岩3丁目7-4

呉服

匠の伝統技が際立つ美しく格式高い日本の文化を継承するきものから、モダンなファッションきものまで、着こなしの楽しさを提案。

工芸作家の作品や老舗の逸品を取り揃える「特選呉服」、おしゃれのコーディネートをご案内する「趣味のきもの」、正式な茶席や気軽なお茶会に合わせた「お茶事のきもの」、ファッションのように和装を楽しむ「華むすび」のほか、男物きものや和装小物、和雑貨も充実。「プロモーションスペース」では、歳時記、旬のアイテムをご紹介します。

日本橋三越本店 本館4階

〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1

電話 03-3241-3311大代表

三越伊勢丹リモートショッピング

リモートショッピングアプリをダウンロードし、呉服をお気に入りに登録すると、ご自宅にいながら、お店にしかない商品をリモートでご購入いただけます。

三越伊勢丹アプリ

三越伊勢丹のアプリをダウンロードし、お好みのカテゴリから呉服を選択すると、

イベント情報や最新情報をお届けします。

日本橋三越本店 呉服Instagramにて

最新情報を公開中です!