茶碗や水指をはじめ、茶の湯にはかかせない陶器「茶陶」の数々。伝統やしきたりを重んじつつ、作り手の感性や思いが込められた茶道具は、茶の湯の世界だけでなく現代人の日々の暮らしを心豊かなものにしてくれています。

「茶陶名窯探訪」シリーズでは、全国各地にある陶器窯元の中から、多くの茶人に親しまれている茶陶窯元をご紹介いたします。

第二回となる今回は、奈良で四代続く名窯のひとつ「昭山窯(しょうざんがま)」をご紹介します。

奈良で生まれた赤膚焼

古の都奈良で造られている陶器が赤膚焼(あかはだやき)です。

赤膚焼の里、赤膚山(大和五条山)は平城京の南西部に位置し、古来より良質の陶土がとれる場所でした。付近一帯の土は製陶の素材として最も適しており、また、燃料の赤松が豊富にあったことから、古くから焼き物を焼く技術が根付きました。11代垂仁天皇の御世には、埴輪造りが盛んであったことが古記録に記されています。

安土桃山時代、豊臣秀吉の異父弟で千利休の良き理解者でもあった豊臣秀長の命により、「茶道発祥の地・大和に」お茶道具を造る窯として赤膚焼は始まりました。

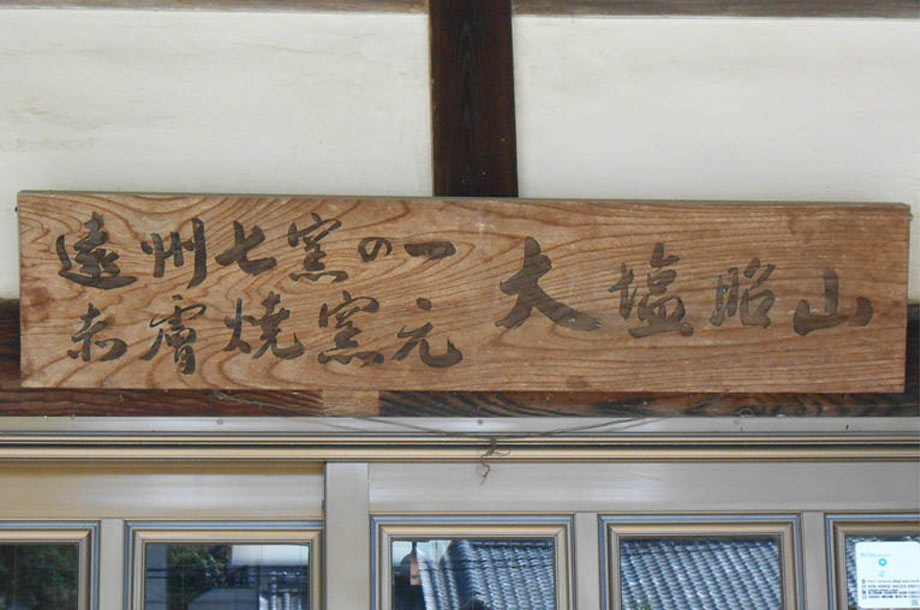

江戸時代に入ると郡山藩主柳沢家の御用窯となり、野々村仁清や小堀遠州も関わったとされ、小堀遠州の好んだ「遠州七窯」の一つにも選ばれました。

江戸時代後期になると名工・奥田木白が登場し、赤膚焼の名声は更に高まります。その後、多彩な技法とともに赤膚焼は現在まで続いています。

昭山窯は、現存する奈良県の認定を受けた6件の赤膚焼窯元のひとつなのです。

他にはない赤膚焼の魅力

赤膚焼はお茶を愉しむ為に考えられた陶器です。作品には灰釉を使った乳白色のものが多くみられ、奈良絵とよばれる愛らしい上絵が描かれています。

乳白色の肌はお茶の緑が映えるようにとの工夫から生まれました。

「赤膚型」と呼ばれるお茶碗は、「口造り」にも赤膚焼ならではの特徴があります。

茶道と密接に結びついている陰陽五行説や中国思想などからなぞらえた「五山」を模し、山と谷を5つ造る形で削り込んでいます。

茶碗の内側の丸いくぼみの「茶だまり」は、より美しくお茶が泡立つよう二重になっています。

「奈良絵」とは、お釈迦様の生涯を描いた過去現在因果経を漢訳し、そこに経文の絵解きを添えた絵因果経を手本にしたものです。巻物をイメージした上下二本の線の中に、人形や家、木や花が描かれているものが多く、昔は字を読み書きできない人が多かったため、お坊さんが絵解きで説法したのを描き出したのが奈良絵の始まりと言われています。現在では奈良の風景(三笠山や鹿、春日の鳥居)、正倉院文様、昔の物語などといった、色々な文様が組み入れられるようになりました。

奈良絵にみられる正倉院の「瑞鳥」は、吉兆の兆しを知らせる鳥と言われています。瑞鳥は天界と下界を行き来する渡り鳥で、物を咥えて飛んでいる姿で描かれています。茶碗の見込みに、瑞鳥が下界の私たちの元に届けた花や枝が「幸せ」の象徴として描かれている作品もあります。

このように赤膚焼には他の焼き物には無い特徴がたくさんあり、茶室でのお話が弾みます。

赤膚焼の伝統を受け継ぐ昭山窯

昭山窯は今も赤膚焼で唯一、伝統工芸士の作家と職人がいる工房です(作家と職人が伝統工芸士の認定を受けています)。

初代大塩昭山は細工物が得意な根っからの職人でした。二代目は轆轤(ろくろ)が得意、三代目は奈良絵を定着させ、当代である四代目はそれぞれの先代の技術を継承しながら、赤膚焼の可能性を求めてさまざまな新しい試みを続けています。

また、全国的に有名な西大寺の大茶盛式で使われる巨大な赤膚焼茶碗は、昭山窯で造ったものが使われています。大茶盛式は、一つの大きな茶碗で点てた同じ味のお茶を、そこに集まった人々が「一味和合」の精神で助け合いながら同じ茶碗から廻し呑んで、和み合い結束を深める儀式です。

このように昭山窯の作品は、県内のさまざまな寺社や催し等、多くの場面で使われています。

連綿と受け継がれてきた赤膚焼の伝統の炎を守り続ける「昭山窯」の大塩家。

当代の長女博子さんは医師として活躍する傍ら、独自の感性を活かした赤膚焼の作品を造りだしています。

奈良西大寺・大茶盛式の様子

伝統の赤膚焼をベースに新しいテーマに挑み続けて

~四代目大塩昭山さん~

四代目大塩昭山さんは伝統の赤膚焼に独自の創意を織り込み、現代の赤膚焼をめざし日々精進を重ねています。その作品は目と掌にやさしく存在感があり、茶道具として使いやすく喫しやすいことで、茶人・数寄者の間で高い評価を受けています。

襲名以降、「伝統の赤膚焼」、「正倉院御物に見られるシルクロードの意匠」、「古事記や万葉集」、「法隆寺・東大寺・西大寺をはじめ南都古寺伝承の意匠」等、飛鳥・奈良時代の文化を表現したいとさまざまなテーマに取り組んできました。

その根底には、「日本人の心の奥底に流れる美意識の原点を大切にしたい」、「古都奈良の浪漫を感じてほしい」との願いがあります。

還暦を過ぎ、作家として円熟期を迎えている大塩昭山さん。日本の原風景を伝統の技法を用いて表現された赤膚焼が、これからもお茶席を和やかにしてくれることでしょう。

窯焚きの様子(当代の長女・博子さんと一緒に)